7月12日(月)本日の授業風景(3)   本日より『水泳』が始まりました。運動の特性上マスクを外さざるを得ない水泳では、他の種目以上に感染症対策に留意しなければなりません。そのため第1回目の本日は、前半を教室での感染症対策説明に充てました。 プールサイドではディスタンスをとったマーカーの上に立ち、準備体操等を行います。マスクはシャワーを浴びる直前まで着用です(写真・上)。そのシャワーも、やはりディスタンスを確保したマーカーの上に立ち、2名ずつ並んで浴びるなど、密を避ける工夫をしていました(同・中)。 参加者は、保護者の同意書を提出した生徒限定です。同意書の提出がない生徒は、教室で水泳に関する課題学習に取り組んでいます。ちなみにこのクラスの参加者は、当日の見学申し出者も除くとクラスの半数以下でした。 そうしたことから、同意書でもお知らせしたように、今年度の水泳は評価・評定の材料としないことになっていますので、ご承知おきください。 校長 武田幸雄 7月12日(月)本日の授業風景(2) 道徳の内容項目から【相互理解・寛容】を取り上げた授業です。教科書より「自分だけ『余り』になってしまう…」という読み物を使用していました。出典は、作家・重松清さんの著書『みんなのなやみ』です。 重松さんが、子どもたちの悩みに答える「子ども版人生相談」のような内容です。教科書には、3人グループでペアをつくる時、自分が1人だけ余ってしまうという悩みに対する重松さんの回答が、掲載されていました。 このクラスでは、ベストセラーになった『嫌われる勇気』で知られる「アドラー心理学」を取り上げた、NHKの教材番組も視聴しました。そして、自分の対人関係について考えました。もし良ければ、以前朝礼で私が話したこと(5月1号校長通信『ひとり』)も、考える材料にしてください。 校長 武田幸雄  7月12日(月)本日の授業風景(1) 本日、4回目の緊急事態宣言が発出されました。宣言が出されていなくても「まん延防止等重点措置」が適用されていた期間もあるので、改めて自戒しなければならないのは、よく言われる「宣言慣れ」です。 この時間、9年生は教室を分散して、修学旅行の班行動コース決めに取り組んでいました。実施の可能性を高めるため2学期に実施時期を変更した修学旅行ですが、コロナの感染状況によっては予断を許しません。 一方で、こうした作業は楽しく、つい会話も弾んでしまいがちです。そこで、このグループでは(写真・上)のように大きく電子黒板に【緊急事態宣言中】と映し出し、緊張感を持たせていました。先生からも時折「近づきすぎですよ」「声が大きくなっていますよ」等の注意が与えられていました。 校長 武田幸雄  7月12日(月)全校朝礼(Zoom)校長講話 そして、ストレッサー(ストレスの原因となる刺激)の例として【季節の変化】【体調の変化】【転職・転校】【失恋や大切な人との離別】【進路や勉強の悩み】【人間関係の悩み】を挙げていました。 それらに加え、昨年来のコロナ禍による【日々、感染症対策に気をつかう精神的負担】【いつ、どこでウイルスに感染するかわからない不安】【様々な活動を我慢し続ける自粛疲れ】も、ストレスに拍車をかけていると言えるでしょう。 さらに、現在は「梅雨」です。教科書でも【季節の変化】をストレッサーの例に挙げていましたが、もしかしたら【断続的に降り続く雨】という自然現象も、知らないうちにストレス要因になっているかもいるかもしれません。 ※ 続きは、下の『おりたたみ記事』をクリックしてください。 7月11日(日)今週の予定(7/12〜17)  7月12日(月)【通常授業】全校朝礼(Zoom) 13日(火)【通常授業】 14日(水)【通常授業】 15日(木)【通常授業】 16日(金)【通常授業】CS委員会(書面開催) 17日(土)【土曜授業】進路説明会(9年)3h ★ ★ ★ ★ ★ ※17日(土)の土曜授業は、緊急事態宣言下となるため非公開です。当日の進路説明会は、会場を分散するなど感染症対策を施しながら予定どおり実施しますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 校長 武田幸雄 7月10日(土)一週間を振り返って  先週後半に行われた期末考査の答案返却が、各教科の授業で行われていました。初めて9教科の定期考査を経験した7年生にとって、毎時間のように問題の解き直し(やり直し)を行うというのも、初体験でしたね。 テスト問題の解き直しの大切さは、中間考査の折にも話しました。ある教科の答案返却の授業でも、めあてが【テストの結果が大切なのではなく、解き直して理解することが大切であるということを理解する】とありました。 9年生の国語のテスト問題には、中国の古い思想家・孔子とその弟子の言行録『論語』が出題されていました。その『論語』に【過(あやま)ちて改めざる 是(これ)を過ちという】とあります。 孔子の言いたい真意とは多少ずれますが、間違いに気づいたらそれを改善しなければならないという戒めは、テストも同じです。今回の「過ち」が、次に本当の「過ち」とならないようしっかり解き直しに取り組みましょう。 校長 武田幸雄 7月9日(金)本日の授業風景(3) 『諸藩の改革と幕府の衰退』の学習です。天保の飢饉(ききん)による米不足と値段の高騰により、各地で一揆や打ちこわしが続発しました。そうした中、幕領の大阪で発生したのが「大塩平八郎の乱」です。 大塩平八郎は幕府の元役人だったため、その反乱に幕府は強い衝撃を受けたと教科書にありました。一方、人々が苦しむ姿を見かねて立ち上がった平八郎は、民衆から見ればヒーローだったのかもしれません。 乱は一日で鎮圧されましたが、幕府の追っ手を逃れ大陸(中国)に船で渡ったとする説が、民衆の間に流れたそうです。どこか、兄・頼朝と対立して奥州で討たれた源義経の生存説と似ていますね。 校長 武田幸雄  7月9日(金)本日の授業風景(2)   ご存知かと思いますが、SDGs(持続可能な開発目標)という略称があります。「飢餓ゼロ」や「ジェンダーフリー」等、6年前に国連総会で採択され2030年までの達成を目指す17の目標(世界の約束)を示す言葉です。 本日は外部よりファシリテーターの方をお迎えし、2030SDGsというカードゲームに取り組んでいます。様々な価値観を表すプロジェクトカードが配られ、お金や時間をつかってそのプロジェクトを実行するゲームです。 それらのプロジェクトを実行した結果、経済・環境・社会がどのような状況になるかが「見える化」されます。このクラスでは最初のゲームで「経済的には豊かだが、環境は危機的で社会が分断された世界」が表れました。 ゲーム後の「振り返り」では、多くの人が「自分も含めた一人一人が、視点や行動を変えていくことの大切さ」を実感したと答えていました。 校長 武田幸雄 7月9日(金)本日の授業風景(1) 新しい大きな章『生物の多様性と進化』に入りました。「進化」とは、教科書では【生物のからだの特徴が、長い年月をかけて代を重ねる間に変化すること】と説明しています。 本日は導入として、先生がシーラカンスなど「進化した現代の生物」を紹介してくださいました。実際にシーラカンスを見ることは難しいのですが、水の少なくなった干潟でも生きていけるように進化したという有明海の「むつごろう」などは、身近な生きものだけに興味深かったですね。 先生の「私たち人間は、未来はどのように進化していると思いますか?」との問いに、○○さんが「スマホばかり使っているから、指だけ異様に伸びた姿」と答えていました。真偽は別として、その発想に感心しました。 校長 武田幸雄  7月8日(木)本日の授業風景(3) 『化学変化と熱』の学習です。本日は「化学変化による温度変化」を調べる実験に取り組んでいました。1つは、鉄粉と活性炭を混ぜたものに食塩水を垂らし、よくかき混ぜながら1分ごとに温度を測ります。 もう1つは、水酸化バリウムと塩化アンモニウムを混ぜ、やはり同じように温度を測ります。前者は「化学カイロ」における発熱反応(温度が上がる)後者は「冷却パック」における吸熱反応(温度が下がる)の原理です。 ところで、私が感心したのは、授業(実験)のめあてが学習面だけでなく【感染症対策を意識する】とあったことです。生徒自らその対策を考え「防護めがねの着用」「おしゃべり禁止」「ディスタンスの確保」「手洗いや消毒の徹底」等を挙げ、それを実践していました。 4回目の緊急事態宣言発出が本日にも決定し、再び「グループで行う実験・観察は不可」という制約がかかります。不自由をかけて申し訳ありませんが、「感染しない・させない」という意識は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出の如何を問わず、これからも大事にしてください。 校長 武田幸雄  7月8日(木)本日の授業風景(2) Chromebookを使用した探究型の学習『公民プロジェクト』の発表会です。これまでに「新聞各社への投稿」や「株式投資体験」等6つのテーマの中から選んだ事項について調べ、4枚程度のスライドにまとめました。 本日の発表者は、主に「板三版LbG(寄付先を子どもたちに託すプロジェクト)」を選んだ人でしたが、発表者全員が目的や計画・方法、目指す社会の姿などを簡潔にまとめ、わかりやすく説明していました。 また、中には「区長への手紙」を選んだ人たちもいます。何人かの人に内容を尋ねたところ「通学路の拡張」「公園等へのゴミ箱の設置」「中学生のワクチン接種」等、自分にとって身近でありながら公共性の高いものばかりでした。いずれも立派な「公民プロジェクト」ですね。 校長 武田幸雄  7月8日(木)本日の授業風景(1) 授業のめあてが【文字のもつ役割を知る】とありました。ただし、この場合は「言葉を記号化する」といった文字本来の役割ではありません。厳密に言えば【文字の書体のもつ役割を知る】という意味です。 本日は、代表的な書体として明朝体とゴシック体の2つを取り上げ、それぞれの特徴や印象、用途等について確認しました。長文を読む場合、タイトルや見出しに用いる場合など、様々な具体例が示されています。 それぞれ明朝体とゴジック体で書かれた「道路標識」「小説」「ホームの駅名表示」等を比較することで、両者の使い分けも実感できたようです。今回の学習を、次に取り組む実技『絵文字製作』に生かすとのことでした。 校長 武田幸雄  7月7日(水)本日の授業風景   Unit-4『 Friends in New Zealand 』の学習で、相手に指示する言い回し(命令形)も学んでいます。一般動詞やbe動詞の原形を文頭にもってきたり、Don'tで始めて禁止を指示したりする言い回しを確認しています。 【写真・中】8年1組・理科の授業の様子です。 『刺激と反応』の学習で、骨と筋肉の関係を調べる実験に取り組んでいます。ニワトリの手羽先を使い、筋肉を引っ張ると骨(肉)がどのように動くか確認していました。実験後は、手洗いと消毒を徹底しています。 【写真・下】9年生「まとめテスト」の様子です。 5教科のテストを1日かけて行います。結果は学校の成績には反映させず、進路選択の資料として活用します。都立高入試の共通問題レベルなので、現時点での自分の課題を客観的に分析できる資料にもなりそうです。 校長 武田幸雄 7月6日(火)本日の授業風景(3)   リーディング・テストを行っていました。教室(写真・上)で演習に取り組んでいる間、一人ずつ廊下に出てテストを受けます。評価は、ALT(アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)の先生にしていただきます。 教科書の本文を読むテストですが、読むページはくじで決まります。同じリーディングでも「黙読」では、文章の内容や構成を考えながら読みます。一方「音読」では、表現力も求められます。 そのため4つある評価項目のうち1つは「 Intonation・Accent(抑揚・強弱)」となっていました。それらをマスク越しに表現するのは難しかったかもしれませんが、皆さんの一生懸命さはマスク越しでもしっかり伝わってきましたよ。 校長 武田幸雄 7月6日(火)本日の授業風景(2) 書写学習の一環として『暑中見舞いはがき』を書いています。「手紙の書き方」という無料教材を日本郵便に申し込んだ際、はがきも1人1枚ずつ無償で提供していただきました。 表面に住所や宛名、差出人の文字バランスを考えて書き、裏面で自分の近況を知らせます。最近はメールやSNSが主流のため、暑中見舞いを出した経験がないという人も多くいます。そのせいか、文面例の【盛夏】を見て「『もりなつ』って、何ですか?」と先生に質問している人もいました。 また、手紙としては使用せず、イラスト等も交えた裏書きを「手紙作文コンクール(はがき部門)」に応募する人もいます。「実際に投函」「コンクールに応募」いずれにせよ、受け取る人への思いを込めて書きましょう。 校長 武田幸雄  7月6日(火)本日の授業風景(1) 『 A Mother's Lullaby(母の子守歌)』の学習です。擬人化された広島の街路樹が見た光景、聴いた歌について描いた読み物です。全文を読んだ後で、先生が内容に関するいくつかの質問をされました。 「その日、広島に何が落ちたのですか?」「 big bomb(大きな爆弾)」「人々は、どうなったのですか?」「 Many peopie lost their lives, and many others were injured. They had burns aii over their bodies.(多くの人が命を失い、大けがをした。彼らは全身にやけどを負っていた)」 もうおわかりのように、広島への原爆投下の様子を描いています。コロナ禍により今年も「広島・長崎平和の旅」への現地派遣が中止となりました。代表に選ばれていた8年生の○○さんも残念なことでしょう。ただ、○○さんに限らず多くの人が、いつかチャンスがあれば訪れてみてください。 校長 武田幸雄  7月5日(月)本日の授業風景(3)   以前、点字に関する学習に取り組む授業を紹介しましたが、7年生は「総合的な学習の時間」の中で、視覚に障害のある人のことを理解する取り組みを行っています。本日は、その第2弾「アイマスク体験」を行いました。 まず、視覚障害(目が見えない、見えにくい)についてレクチャーを受けました。そして、そうした方々が歩く際に使用している白杖(はくじょう)や、スポーツをする際に使う音の出るボールを体験してみました。 アイマスク体験では、各自で用意してきたアイマスク(目隠し)で周囲を見えなくし、ペアの人に誘導してもらいます。角(曲がり道)や椅子と椅子の間(狭い通路)を歩くのはもちろん、階段の上り下りも体験しました。 一方補助者は、視覚障害を持つ方への声のかけ方に始まり、誘導の際には自分の肩か肘をもってもらい半歩先を歩くことや、具体的な指示の出し方などを学びました。今回の体験を生かし、目の不自由な方に街中で出会ったとき、積極的に声をかけてさしあげましょう。 校長 武田幸雄 7月5日(月)本日の授業風景(2) 期末考査の返却もあり、教室での授業です。答案返却後、現在取り組んでいる実習(目的に応じ、発電モータや各種ギヤ、フレームなど様々なパーツを組み合わせる動力装置製作)に関連する動画を視聴しました。 まず「動力」をテーマにした、NHKで配信している学習支援動画を視聴しました。続けて見ているのは、2年前の卒業生が同じ実習をした際に撮影した、完成作品のプレゼンテーション動画です。 「自動野菜カット器」「雑巾絞り器」「エレベーター式荷物運搬機」等、思わず感心する作品から笑いに終始してしまう作品まで、いろいろありましたね。いずれにせよ、皆さんの製作意欲も増したのではないでしょうか。 校長 武田幸雄  7月5日(月)本日の授業風景(1) 今年度の文化祭は、板橋文化会館で実施する予定です。この3月に卒業した9年生が「後輩たちには、体育館ではなくホールで合唱させてあげたい」との申し入れがあり、先生方がその思いに応える形で実現しました。 ただし、実施日と場所は決まったものの、昨年来の感染症対策で合唱練習自体が満足にできていません。苦肉の策として、7・8年生の合唱は課題曲を割愛し、自由曲1曲のみとすることになりました。 本日は、8曲ある候補曲を聴きながら、自分たちの歌う自由曲を多数決で決定します。(写真・上)で、手前に写っているスピーカーから流れるハーモニーは、どれも魅力的です。それらの中から複数を選び、他のクラスと調整しながら最終決定するそうです。 校長 武田幸雄  7月4日(日)今週の予定(7/5〜9)  7月5日(月)【通常授業】 6日(火)【通常授業】 7日(水)【通常授業】まとめテスト(9年生) 8日(木)【通常授業】 9日(金)【通常授業】専門委員会 ★ ★ ★ ★ ★ ※7日(水)の9年生「まとめテスト」は、国語・数学・英語・理科・社会の5教科について、現時点での学力定着度を知るためのもので、結果は進路指導の資料として活用します。 校長 武田幸雄 |

|

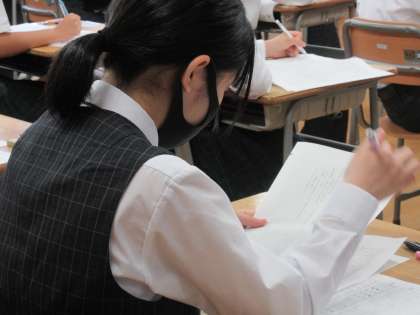

||||||||||||