学校目標「明るく心豊かな子」「深く考える子」「ねばり強く行う子」「じょうぶな体の子」

6年生・日光移動教室<2日目・夕食とお土産購入>

その後は三本松まで行き、みんなが楽しみにしていたソフトクリームを食べました。あっいう間に食べ終える子もいれば、一さじ一さじ味わいながら食べる子もいました。

第一いろは坂をバスで降って宿に向かいます。宿では大きなお風呂で1日の疲れを癒やして、夕食とお土産購入をしました。 お土産購入では誰に買ったのかを尋ねると自分と家族が多いのですが、なぜだか(下の)きょうだいへは、個別のお土産を買わない人が多く、きょうだい関係の現実を感じました。 その後はナイトウォークと称した肝だめし。内容や結果は帰宅したお子さんから聞いてほしいと思います。    6年生・日光移動教室<2日目・戦場ヶ原ハイク>

戦場ヶ原のハイキングでは赤沼や高山植物を実際に見たり、カッコウやウグイスの鳴き声を聞いたりしながら約4.4kmの木道を踏破しました。

6年生・日光移動教室<2日目・華厳の滝>

遊覧船からの見学の後は、華厳の滝を見学しました。エレベーターで100m降下して観覧台へ向かいましたが、残念ながら荘厳な瀑布はありませんでした。というのはここのところの降雪・降雨の減少により、中禅寺湖の貯水量が減っていたためでした。

遊覧船乗車後に湖畔を見た時、確かに湖岸が大きく露出していました。その後、行った日光自然博物館での水量の比較写真のポスターで、最も少ない様子の写真よりも少なかったです。光自然博物館では、改めて日光の自然に関して動植物を始め、中禅寺湖の反映の歴史などについても学ぶことができました。 子どもたちは木の年輪を数えて樹齢を推測したり、奥日光に現れる動物のレプリカなどをみて動植物に対する実感を深めていました。    6年生・日光移動教室<2日目・中禅寺湖周遊>

いろは坂では登り坂のカーブに「ジェットコースターみたい」と盛り上がらいながら、時折、木々と谷の合間から見える新緑の絶景も楽しんでいました。カーブに設置された看板を探しも楽しんでいました。

湖畔に付き遊覧船へ乗車、オープンデッキで爽やかな風を受けながら男体山をはじめとする中禅寺湖からの眺めを満喫しました。    6年生・日光移動教室<2日目・朝>

日光移動教室、二日目の朝を迎えました。

朝会では一日の予定などを確認し、体操をして心と体を目覚めさせました。 朝食をしっかりと摂り、今日はいろは坂をバスで登って奥日光の自然の中で様々な体験をします。    6年生・日光移動教室<1日目・風呂上がり ほか>

大浴場と露天風呂がある湯船にゆったり浸かり、一日の疲れなどを流した子どもたちがさっぱりした表情で、ロビーに歩いてきました。

その後、明日のお土産購入で何を買おうかと下見にもやってきました。「あれとこれと・・・」や「これだと予算オーバーだ」とか、人によっては30分以上も思案している子もいました。 明日は、いろは坂を登り、中禅寺湖の遊覧船に乗船したり戦場ヶ原を散策したりして自然を満喫します。そのために今晩はネイチャーガイドによる奥日光の自然と生態系のレクチャーを受けました。 奥日光では温暖化により鹿が5倍も増えてしまい、植物や木が食い荒らされ、生態系に影響を与えているという話がありました。    6年生・日光移動教室<1日目・夕食>

一日目の夕食メニューは、牛すき焼、湯波の刺身、エビフライ・・・と盛りだくさん。子どもたちはモリモリと食べていました。食べ残しがないようにと予め食べ切れそうにないものは友達が協力することにしたところ、エビフライが6本も集まる人もいました。

結果として、手べ残しはほとんど無く、移動教室でもSDGsの取り組みができました。    6年生・日光移動教室<1日目・日光彫>

宿での入館式で女将さんからの歓迎のご挨拶をもらい、子どもたちはこれからの宿舎生活への期待感を高めていました。

再びバスに乗り、日光木彫りの里工芸センターへ行き、日光彫を体験しました。 三猿や龍、桜、日光仮面などの絵柄を選び、”ひっかき”という日光彫独特の彫刻刀を用いて、子どもたちは黙々と掘る子、一彫りごとに一喜一憂する子などそれぞれに楽しみながら日光彫を完成させました。    6年生・日光移動教室<1日目・昼食のお弁当>

一日目の午後、日光東照宮の見学後、一度宿へ向かい、昼食を摂りました。ご家庭で用意してくれたお弁当をみんな嬉しそうに、美味しそうに食べ、友達とのお話で盛り上がっていました。

朝早くから、お弁当のご準備、ありがとうございました。    6年生・日光移動教室<1日目・世界遺産の見学>

校庭で出発式を行い、保護者の見送りのもと日光移動教室へ出発し、バスは順調に東北自動車道を走行して栃木県日光市に到着しました。

初日の午前中は世界遺産に登録されている日光東照宮について陽明門や眠り猫、家康公の墓所などをオリエンテーリング形式で見学しました。墓所までは200段の石段を登るのですが、帰ってきた子どもたちは「足が疲れた!」と言いながらも、表情は元気でした。    体力テストを行いました(2)

五月とは思えぬ暑い陽気の中、体力テストを実施しました。

今年も保護者と地域の方(卒業生の保護者や祖父母)のお手伝いをいただいて、子どもたちは自分の持てる力・技能を試しました。    体力テストを行いました(1)

五月とは思えぬ暑い陽気の中、体力テストを実施しました。

今年も保護者と地域の方(卒業生の保護者や祖父母)のお手伝いをいただいて、子どもたちは自分の持てる力・技能を試しました。    いいフォームで投げてます(体力テスト・ソフトボール投げ)

今年も体力テストの時季がやってきました。

コロナ禍では制限があり取り組むことができなかった種目や運動経験として十分に取り組めなかったものがありました。 ソフトボール投げは、取組状況や運動経験によって大きく記録に影響する種目の一つです。現在では何かを投げるということがとても減ってきています。 3年生が事前にソフトボール投げに取り組んでいましたが、地域少年野球チームに所属している男の子が多く、この子たちがとても上手に投げるのです。それにつられるようにして、他の子も上手に投げています。 本番も楽しんで取り組んで、良い記録が出せることを期待しています。   1年生にGIGAスクール端末を配りました。

入学から一ヶ月が経ち、一年生にもGIGAスクール端末(一人一台端末)を配り、使い方を一つ一つ学習していきました。

担任の話を聞いて、タッチパネルのディスプレイを慎重に指で押したりしていました。先生と同じ画面に切り替わったりしたときには、安心や驚きの様子をが見られました。 これからの時代の学びと成長のために、一つ一つ丁寧に指導しながら、上手な活用を子どもたちと共に模索していきます。    じゃがいもの栽培<5組>

5組(特別支援学級)の子どもたちが、年間を通じて様々な野菜を育てています。

校舎の北東の飛び地に畑があり、今時期はじゃがいもを育てています。 日の光をたっぷり浴びながら、白い花を咲かせています。 育った野菜を校内での販売学習で使います。 できあがりがとともに販売活動を保護者も教職員も楽しみにしています。   1・2年生、生活科<蓮の植え付け>

花蓮がシンボルの一つとなっている中台小。

今年も1・2年生が地域の支援者の「蓮じい」(池上さん)から指導を受けて、蓮の根を植え付けました。 泥の入った桶に手を入れて不要な根っこの残りや石を取り除きます。 はじめは指先だけを泥に入れて様子を見ていた子どもたちですが、友達がどっぷりと泥に手を入れて不要物を取り除く姿をみて、次から次へと手を入れる子が増えていました。 夏休みにはきれいな蓮の花が咲きます。 楽しみです。    3、4年生遠足中止のお知らせ 本日はお弁当をもたせて、通常通り登校させてください。 延期日は6月3日(月)になります。 1,2年生 遠足は延期になったけど

5月9日 1,2年生は城北中央公園へ遠足に行く予定でしたが、朝から雨が降っていたので延期になりました。

1年生にとっては入学して初めての校外学習で、楽しみにしていた子もいました。お昼前には青空が広がり、せっかくなので校庭でお弁当を食べました。どの子もニコニコでおうちの方が用意してくれたお弁当を食べていました。 あらためてお弁当の持つ魔法のような力を感じるほどの、子どもたちの笑顔でした。保護者の皆様、ありがとうございました。    相撲の朝稽古<なかだいKids>

中台小学校には土俵がある珍しい学校で、4年ぶりに復活させた土俵を使って毎朝、相撲の朝稽古を行っています。

子どもたちはだんだんと形が様になってきて、日々の稽古の成果が現れています。 まわし代わりのさらしを巻くのは地域の方(協力者)に手伝ってもらっています。 朝稽古もまだまだ参加できます。朝の7時45分までに土俵に来れば参加できます。 また、板橋区立小豆沢体育館で開催される「第29回わんぱく相撲板橋区大会」へのエントリーは5月19日(日)まで可能です。    1年生・道徳「ありがとう」

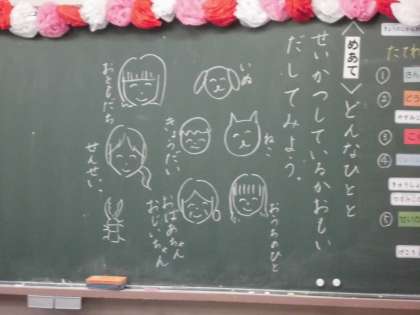

何気ない毎日の中で身の周りにいる人などを思い出し、どんな関わりがあるかを考え、「ありがとう」の気持ちを感じる内容です。

はじめは家の人が思いつき、やがてよく合う友達のお母さんなどが思いつきました。徐々に地域や学校に目が向き、学童擁護のおじさん・おばさん、朝や休み時間に教室に来てくれる6年生のお兄さん・お姉さんなどが思いつきました。 様々に手伝ってくれたり、助けてもらったっりしていることに気付き、そのことに対する気持ちを表す言葉として「ありがとう」についてを学びました。 どんな人がいるかを考える時には、友達との対話もしています。これは板橋区の授業スタンダードの取り組みの一つでもあります。    |

|