学校目標「明るく心豊かな子」「深く考える子」「ねばり強く行う子」「じょうぶな体の子」

2月15日(水)<トック>

2月15日(水)メニュー

・キムチチャーハン ・トック ・くだもの ・牛乳 <栄養士さんからの一言> トックは、韓国のおもちです。 日本ではおもちはもち米で作りますが、トックはうるち米を粉にした原料で作られています。もち米のおもちと違い、粘りや伸びは少なく、歯切れがよいです。煮込み料理や鍋料理に加えても、煮崩れしにくいことが特徴です。 給食でも、豚肉、白菜、にんじん、もやし、チンゲンサイなどと一緒に煮込み、卵もいれスープにしました。お肉と野菜のうま味が出ておいしく出来ました。 もちっと食感も楽しんで食べてくださいね。  2月14日(火)<チョコレートケーキ>

2月14日(火)メニュー

・きのこスープスパゲティー ・和風サラダ ・チョコレートケーキ ・牛乳 <栄養士さんからの一言> 今日は、バレンタインデイということで給食からのプレゼントとしてチョコレートケーキをつくりました。 チョコレートの甘くていい香りが給食室からしてきたかと思います。小麦粉、ベーキングパウダー、ココアを合わせてふるい、たまご、さとう、牛乳、チョコレートなどを入れ混ぜ合わせ、ひとつひとつカップにそそぎ、オーブンで焼き上げた手作りチョコレートケーキです。 給食でチョコレートが出ることはほとんどないので味わって食べてくださいね。 また、スパゲッティもサラダも残さず食べてくださいね。  4年生・ブックトーク

2月10日、西台図書館の方をお招きし4年生を対象にブックトークをしていただきました。

ブックトークとは、あるテーマや子どもの実態に応じて何冊かの本を紹介し、子どもたちに本や読書への興味を引き出したり高めたりする講話です。 読み聞かせとは異なり、その本の一番のおすすめポイントを見せたり聞かせたりして、子どもの「本を読みたい」という気持ちを引き出します。 私が講話の様子を見たとき、「空からのぞいた桃太郎」の紹介をしていました。話の内容は桃太郎そのままですが、描かれている絵が空から見た視点で描かれているそうで、「鬼が沢山描かれていて何人?鬼がいるか数えてみてください。」など興味をそそるようなお話をされていました。 本校は、通学区域に近代的な中央図書館があります。今回のブックトークにより図書館に行ったり、本を手にする子が増える良いと思います。  雪やこんこ<さくら草・待避>

2月10日(金)登校時から雪が降り始め、2時間目が終わる頃には校庭一面が真っ白になるほど、雪が積もりました。

子どもたちは雪に大はしゃぎしていました。休み時間に雪遊びを期待している子どももいましたが、雪が降りしきっているため、中休みは教室等で過ごすことにしましたが、窓から手を伸ばして雪に触れようとしたり、雪遊びをしたいために「雪、止んでー!」でももっと積もったほしいから「雪、降ってー」と葛藤する言葉が教室から聞こえました。 5年生が育てているさくら草に雪が被らないよう、地域の協力者(学校支援地域本部員)が5年生と共に、さくら草をひさしのある場所に移動してくださりました。 子どもには心躍るような自然の出来事ですが、大人にとっては様々な心配があったり対策が必要だったりします。まずは子どもも大人も雪や氷で転倒しないよう、気をつけたいものです。    ユニセフ週間

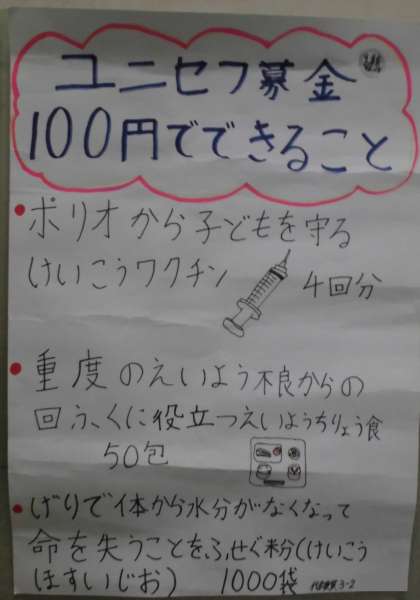

UNICEF(ユニセフ)は、子どもの権利を守り、子どもがもってうまれた能力をじゅうぶんに発揮できるチャンスを広げるために活動する国際連合の機関です。(ユニセフHPより)

1月下旬にユニセフ週間があり、児童が募金活動を行いました。 月曜日の朝会では、「ユニセフ集会」として代表委員の児童がユニセフ募金の使い道などについて紹介があり、翌日から登校時に募金の集金活動を行うことを知らせました。 毎朝、担当の子どもが校庭に立ち、登校してくる子どもたちに募金を呼び掛けました。    児童集会<5年生の企画>

5年生の集会委員の児童が「みんなで楽しみたい」との考えの下、初めて集会を企画し、様々な工夫して、実施してくれました。

「校庭ならばみんなが参加できる。」「密にならないように気をつける。」その様な条件の中から話し合いを重ねて、ジェスチャークイズを行いました。 みんなにトラック外周に整列してもらい、集会委員が中央でジェスチャーをして、そのジェスチャー何かを当てるゲーム。ジェスチャーは遠くから見ても何かが分かりやすいにように、複数人で動きを大きくしたり、見せる方向を変えながら360度見えるようにしたり、随所に工夫がありました。 やや風がある朝でしたが、日差しがあり飛行機雲も現れたりする空の下、ジャスチャーを答える声がたくさんあがったり、ジェスチャーを真似て楽しむ子どもたちが多くいたりしました。オンラインでも行ったことがあるゲームでしたが、実際に目の当たりで行うと、臨場感が増して盛り上がりにも違った雰囲気がありました。 さて、二枚目の写真のジェスチャーは何でしょう?    持久走チャレンジ 2

各学年で実施した持久走チャレンジ。1月30,31日と2学年から6学年の児童が学年ごとに実施しました。

月曜の朝会で校長から、自分の目標が達成できるよう走ることを話をしました。まさに自分へのチャレンジが重要です。そのために担任は、運動会の徒競走と同じように子どもが目標の近い人同士で走れるよう、走力や頑張りたい意欲に応じて走るグループを編成しました。 走っている様子を見てみると、一定のペースを保って最後まで走り切る子、周りの様子を見ながらペースを上げたりする子、タイムを確認しながらペースを調整する子、自己が突破したい記録を目指してペースが落ちないように走り続ける子など、子どもそれぞれに挑戦している様子がありました。 5年生と6年生が校庭を走り続ける時間は8分間。昨年、最多周回数は20周でした。今年の最高記録は5年生児童の23周でした。他の児童の追随を許さず、独走の記録です。トラック1周が約100mですので距離にすると2.3km、1,500mで換算すると約5分13秒で走る速さになります。 中学生が行う体力テストの持久走(1,500m)の全国平均が約6分51秒(約411秒)ですので、本児は1分30秒以上も速く走ったことになります。素晴らしい結果であり努力だと思います。 子どもたちは走り終えた後、記録に満足をせず悔しそうにしている表情や「やりきった」という表情をしていました。そして、それぞれに清々しい表情を見せてくれました。その表情からは次へのチャレンジ心や自己肯定感を味わいっているようでした。 ご参観いただきました保護者の皆さまおかれましては、寒い中、子どもたちに心からエールを送っていただきまして、ありがとうございました。 ※中学生が行う体力テストの持久走の記録は「令和4年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」より  持久走チャレンジ 1

今日から持久走チャレンジが始まり、初日は5組(特別支援学級)と1年生が、挑戦しました。

1年生が走るときには6年生が周回数を数える手伝いをしました。1年生の力走に、思わず「がんばれー!」と声援が出たていました。 保護者が見守る中、子どもたちは、記録を目ざして真剣な表情で走ったり、ペースを保って走る事に専念したり、自分の目標に向かってよく走りました。    1月27日(金) <新メニュー>

1月27日(金)<新メニュー>

・台湾風豚丼(ルーロー飯) ・ビーフンスープ ・くだもの(いちご) ・牛乳 <栄養士さんからの一言> きょうは新メニューの台湾風豚丼(ルーロー飯)です。 ルーロー飯は台湾料理のひとつで、脂身が多い豚バラ肉でつくることが多く、しょうゆとで砂糖と台湾のスパイスを使い甘めの味付けでごはんともよく合います。 給食ではぶた肉と玉ねぎ、たけのこ、しいたけなどを使い甘辛い味付けとオイスターソースも使い、こくのあるおいしいルーロー飯になっています。出来上がりに小松菜もいれ緑もきれいだと思います。 新メニューなので、食べた感想を教えてくれるとうれしいです。  1月26日(木)<あまつっこ給食>

1月26日(木)<あまつっこ給食>

・ゆかりごはん ・さんが焼き(あまつっこレシピ) ・豆腐とわかめのすまし汁汁 ・牛乳 <栄養士さんからの一言> 「あまつっこ給食」とは、天津わかしお学校に通うこどもたちと、中台小学校に通うみなさんとの交流給食のことです。 天津わかしお学校は千葉の海が目の前にみえる学校です。そのこともあり魚や貝類もおいしく、海の幸を使ったメニューも多いです。 さんがやきもその一つで、千葉の房総の郷土料理です。さんがやきはいわしを細かくしたいわしのミンチが使われています。豚肉と一緒にこねて、味をつけて丸くし焼きました。 味わって食べてもらいたいです。  持久走Week<元気に楽しく走る>

1年に一度と言われるほどの寒波に見舞われ、中台小の蓮の桶には氷が張っていました。登校した子どもたちは自然にできた氷に興味津々です。

そのような空気も冷たい天気が続いていますが、子どもたちは元気に楽しく走っています。教員も一緒になって走ったり、ペースを保って走ることをほめたりしながら、歩いてしまう子もいません。 今週末と来週初めに持久走チャレンジを各学年で行い、保護者の皆様にはご参観いただきます。自分の目標に向かって走り続ける子どもたちの逞しさ、粘り強さにエールを送ってほしいと思います。   土曜授業プラン<学級活動の日>

1月21日(土)今年初回の土曜授業プランでは「学級活動の日」として、全学年において、学級で話し合う、いわゆる「学級会」を保護者に公開しました。

保護者には「学級活動とは」について、教員が作成した解説動画を事前にご視聴いただいた上で、学級会を参観いただきました。 1年生は、司会や記録掲示など役割を明確にし、司会は進行台本の例を参考にして学級会の進め方も学びながら、解決したい課題に対して意見を出し合っていました。緊張する様子はありましたが、今回話し合ったことが、今後の生活で生かされることで話し合いによる課題解決の良さを味わい、よりより学級や学校生活を創り出していってほしいと思います。  土曜授業プラン<6年生・租税教室>

1月21日(土)今年初回の土曜授業プランで6年生が租税教室で税について考え学びました。

板橋区税理士会から講師を派遣していただいての授業です。 講師からは、身近な消費税など税の種類から始まり、どのように使われているか、税制度は何故必要かなどの基本的な事を教えてもらった後、架空の国に病院を作るという想定で、どのように税を徴収できるか、グループで話し合い様々な意見が交わされていました。 その過程で、国名が担任や学級の名前になったりして、子どもたちは親近感を増しながら、国民が納得する形で税を徴収できるかなどについて、意見を出し合っていました。  持久走weekが始まりました。

コロナ禍の影響もあり、子どもの体力低下が懸念されています。

そんな中、中台小学校では「持久走week」を設定し、朝、休み時間、体育の時間に子どもたちが元気に楽しく走り続けらるよう工夫しています。 まずは、めあてと目的をはっきりとさせて主体的に取り組めるよう、子どもたちにどんな風に取り組んだら(走ったら)良いかを話しています。 自分のペースで走り続けること、自分なりの目標をもつこと、目標は自分の状況に応じて変化して良いことなどを担任が子どもたちに話をしています。走っているうちに友達と競い合ったり、昨年の記録と比べながら「2周足りなかった。」など自分の中での目標を設定している子もいました。 月曜日の朝会で、走ると息が上がってきたり筋肉が疲れてきたりすることを話し、それはしっかり走って頑張っている証であることを子どもたちに伝えました。 子どもたちは、楽しそうに走る子、苦しすぎない・でも楽すぎない表情で走る子、自分の中で挑戦しているかのように真剣な表情で走る子など、様々に豊かな表情を見せてくれています。    1月20日<板橋ふれあい農園会給食>

1月20日(金)<板橋ふれあい農園会給食>

・にんじんごはん ・鶏肉の板橋区産ながねぎソース ・すいとん汁 ・牛乳 <栄養士さんからの一言> 今日はふれあい農園会給食で、板橋区内の農家から新鮮で安全な『長ネギ』が届きました。長ネギは3月下旬に種まきをし、7月に苗を植えかえ、その1ヶ月後土寄せという作業を行い、大切に育て1月に収穫します。約10ヶ月かけてりっぱな長ネギを育てていきます。 その大切に育てられた長ねぎを使いソースをつくり鶏肉にかけました。ソースはしょうゆ、みりん、さとう、そして酢などで甘酸っぱい味付けになっています。 鶏肉によく合いますので味わって食べてくださいね。  書き初めを行いました。

3学期、第1週目に書き初めを行いました。

体育館は暖房が入っているため寒さに気を取られることなく、どの子も一筆一筆に息を止めるかのように集中しながら筆を進めていました。 5組の子どもたちは、大きな半紙と大きな筆で「お年だま」や「うさぎ」、「卯」などを書きました。 1、2年生は硬筆での書初めを教室で行いました。 1月21日(土)土曜授業プランでは、書を廊下の壁面に展示し保護者の皆様にご覧いただきます。後日、メールで連絡いたしますが、その日の午後、ご家族の皆様に書き初め展をご覧いただけるようにいたします。 詳細は、学校からのスママチメールでご確認ください。    元気な声が校庭に響き渡っています。

3学期が始まりました。

教室に子どもたちの元気な声が戻り、休み時間になるとさらに元気な声が校庭中に響き渡っています。 観察池の金魚に餌をあげる子、芝の上に座ってお日様の暖かさを感じながら友達とお話しする子、走り回ったりドッジボールをしたりして運動遊びを楽しむ子など思い思いに休み時間を過ごしています。休み時間終了チャイムの5分前、手洗いの曲が流れると、子どもたちは吸い込まれるように玄関に向かっていきます。 教室に入る前にはしっかりと手洗いをして、次の学習へ向かっています。    1月11日(水)<3学期の給食スタート>

1月11日(水)<3学期の給食スタート>

・麦ごはん ・豆腐の中華煮 ・野菜のごま酢 ・牛乳 <栄養士さんからの一言> 冬休みはどのように過ごしましたか? しっかりバランスのよい食事はとれましたか? お正月はおせち料理を食べたり、おもちを食べたりごちそうを食べる機会も多かったと思います。食べすぎてしまった人もきっといますね。 そこできょうはお腹にもやさしい豆腐を使った煮込み料理です。野菜もたくさん入っているので体の調子を整えられたら良いよいなと思います。 3学期もみなさんの健康を保てるよう、おいしく栄養まんてんの給食をだしていきます!  3学期が始まりました。

2023年1月10日、例年より少しだけ長かった冬休みが終わり、今日から3学期が始まりました。

校門で子どもたちを迎えていると、嬉しそうに友達と登校する子、習字道具や冬休みの課題を手にして登校する子、少し眠たそうにしながらも表情は学校の始まりに期待を覗かせる子などいました。 始業式では今年の干支「卯年」にちなんで飛躍、そして実りの年にしていきましょうと話をしました。 始業式を終えて、教室を見回ってみると、席替えをする学級、「なりたい自分カード」(本校のキャリア・パスポートの一つ)を記して3学期の自己の目標を確認する学級、冬休みの出来事を紹介し合う学級など、それぞれに3学期の充実に向けてスタートを切っていました。 まとめの3学期。「ホップ!、ステップ!!、ジャンプ!!!」とウサギのように大きく飛躍できるよう、一日一日を充実したものにしていきたいと思います。    2学期終業式の日

2学期の終業式をオンラインで実施しました。

校長からはスライドの写真と共に2学期を振り返る話をし、生活指導の先生から冬休みの生活について話がありました。 その後、各教室を回ってみてみると、お楽しみ会などを行う学級、冬休みの生活について配ったプリント教材を元に確認をする学級、大掃除をする学級などがありました。どの学級も子どもたちは明るく、生き生きとした表情で学級活動を行っていました。 そして、担任から子どもたち一人一人に「あゆみ」(通知表)が手渡されました。担任からは子どもたちへ今学期の頑張ったところと3学期に向けての励ましの言葉が贈られて、子どもも教師も新たな年へのモチベーションを高め合っていました。 例年より少しだけ長い冬休みになります。事故や病気・ケガに気をつけて、家庭での生活を充実させてほしいと願っています。 1月10日(火)3学期の始業式の朝、「おはようございます!」と元気な挨拶と姿で会えることを楽しみにしています。 |

|