令和4年12月6日(火)

◇ししゃもの素焼き ◇塩肉じゃが ・青菜・・・茨城県 ・ニンニク・青森県 ・生姜・・・高知県 ・玉ねぎ・・北海道 ・人参・・・千葉県 ・じゃが芋・北海道 ・豚肉・・・秋田県 今日の給食は、ふれあい給食です。菜飯は、たくさんの小松菜が入ってることから、菜飯と呼ばれています。ししゃものように頭からしっぽまで全部食べられる小魚は、骨ごと食べることができるので、骨や歯をつくるカルシウムをたくさんとることができます。このカルシウムは、体に吸収されにくい栄養素ですが、ビタミンDを一緒にとると吸収されやすくなります。ビタミンDは、干し椎茸などに多く含まれるビタミンですが、魚の内臓や皮にもたくさん含まれています。ですから、魚を丸ごと全部食べると、無駄なくカルシウムが吸収され、じょうぶな骨や歯を作ることができます。ししゃもを丸ごといただきましょう。日本で一番多く食べられている肉は、豚肉です。ベーコンやハム、ウインナーなども豚肉から作られます。では、スーパーなどで売られている豚肉はどのくらいに成長した豚が使われているのでしょう。 1.5年 2.3年 3.1年 4.7か月 正解は、4の7か月です。生まれて7か月経った豚です。これ以上経つと、肉が固くなり、おいしくないという理由からです。豚の一生は、7ケ月です。豚のいのちを食べています。感謝して食べましょう。 ヨガ体験教室の最終日

6日(火)は3回にわたって開催してきたヨガの体験教室の最終日です。この日は1年生と5年生が体験しました。体幹を意識して、深く呼吸をしながらポーズをとり、心と体の気持ちよさを実感しました。 令和4年12月5日(月)

◇煮込みハンバーグ ◇マカロニスープ ・玉ねぎ・・北海道 ・人参・・・千葉県 ・じゃが芋・北海道 ・キャベツ・埼玉県 ・パセリ・・千葉県 ・豚肉・・・秋田県 ・鶏卵・・・青森県 ・鶏肉・・・宮崎県 ・鶏ガラ・・宮崎県 今日は、給食室の手作りハンバーグの献立です。ハンバーグと言えば、ひき肉と玉ねぎが主な材料ですが、今日はたくさんの豆腐も入っています。豆腐が入ることで、骨や歯を丈夫にする栄養素「カルシウム」をたくさんとることができます。豆腐は、日本の食事を代表する食材でもあります。とても、ふわふわなハンバーグができました。大人も子供にも人気がありほぼ完食でした。スープには、貝殻の形をしたマカロニが入っています。英語で貝殻のことを「シェル」ということから、「シェルマカロニ」という名前になっています。シェルマカロニには、様々な大きさのものがあります。もっと大きなものは、肉や野菜の入ったソースをからめて、パスタ料理としても食べられることがあります。貝殻の形は、料理の見た目にもきれいです。さらに空洞の中にソースが入っていくので、よりおいしく食べられるという工夫にもなります。今日は、マカロニの他にも肉や野菜、じゃがいもが入った、具だくさんで体が温まる寒い日にはピッタリのスープです。 令和4年12月2日(金)

◇魚の照り焼き ◇すまし汁 ・いんげん・鹿児島県 ・人参・・・千葉県 ・ネギ・・・千葉県 ・エノキ・・長野県 ・生姜・・・高知県 ・青菜・・・茨城県 ・白菜・・・茨城県 今日は、マイルドに酢が効いたいなり寿司風混ぜごはんです。稲荷寿司の変形版で、給食では一つ一つ油揚の中にご飯を詰めることができないの混ぜごはんです。稲荷神社のシンボルは、赤い鳥居と白いキツネです。そして稲荷神社の頂点は、京都の伏見稲荷大社になります。キツネは稲荷神の使女(つかわしめ)とされ、キツネの好物が油揚げから、キツネと油揚げの関係ができました。江戸時代の1840年ころには、稲荷寿司売りが夜の町を売り歩いていたそうです。油揚げを使った料理には、「きつね・・・」という名前がつけられることが多いですが、昔話に出てくるキツネの好物はネズミの油揚げを指します。照り焼きの魚は、生鮭になります。鮭は川で生まれて海にいきます。海で大きく成長して、4年後に必ず生まれた川にもどってきて、産卵し一生が終わります。鮭は、生まれた川のにおいや、地形を記憶している不思議な力があります。 3年生 社会科見学

2日(金)に3年生が社会科見学へ行ってきました。小金井にある「江戸東京たてもの園」では、当時の建物の見学を通して、人々の生活を学びました。もう一つの見学先である高島平の「熱帯環境植物館」では、熱帯のめずらしい動植物を観察しました。 5年生 社会科見学

1日(木)に、5年生が「和紙の里」と「クリクラ本庄工場」へ社会科見学に行きました。「和紙の里」では、一人一人和紙すき体験をして、実際にコウゾの液を縦横にすきながら和紙をつくりました。ほとんどの児童にとって初めての経験でした。「クリクラ本庄工場」では、水の入った世界中のボトルを見比べたり、水の実験をしたりして、ウオーターボトルができるまでの工程を見学しました。 校内研究 3年生の研究授業

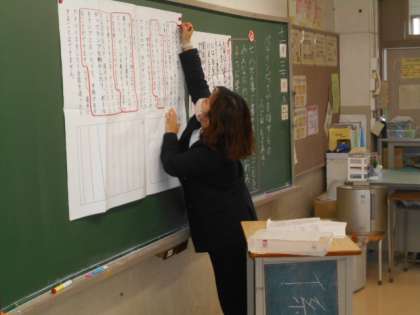

30日(水)に、3年1組が「読み解く力」の向上を図るための研究授業を行いました。国語科「パラリンピックについて調べよう」の説明文で、本文の中心となる文を要約する学習でした。30行近くある文を目的に合わせて削除し、約5行の短い文にしていくという活動です。全員が真剣に、一語、一文を削って、最後に清書しました。 令和4年12月1日(木)

◇カリカリ油揚げのサラダ ◇みかん ・ニンニク・青森県 ・人参・・・千葉県 ・きゅうり・埼玉県 ・キャベツ・千葉県 ・生姜・・・高知県 ・チンゲン菜・茨城県 ・赤パプリカ・韓国 ・みかん・和歌山県 今日は、油揚げについてです。油揚げは、薄切りにした豆腐を油で揚げた食品です。江戸時代初期に江戸の町で作られるようになりました。薄揚げと生揚げ(厚揚げ)があり、単に油揚げといった時には薄揚げをさします。油揚げの大きさ、厚みは、豆腐と同じように地域によって差があります。例えば、新潟県の栃尾地域で作られる豆腐の油揚げは、地元では「アブラゲ」とよばれ、標準的なものより厚手で、生揚げと変わらない厚みがあります。みかんには、ビタミンCが多く含まれています。中くらいのみかん2個で1日分のビタミンCをとることができます。かぜをひくと、体の中のビタミンCが不足がちになります。みかんは、かぜをひきやすい寒い季節にビタミンCをとることができる、旬の果物です。また、みかんには、疲れをとる働きがあるクエン酸も豊富です。 ヨガ体験教室の開催

29日(火)から3日間。全校でヨガの体験教室を開催します。講師は呼吸ヨガの創始者でもある平賀恭子先生です。各小学校や高齢者施設、心療内科等での指導をされています。子供たちにとって、様々なポーズを通して、呼吸を整えながら、心と体を癒やしていく取り組みとなります。 令和4年11月30日(水)

◇ひじきのサラダ ◇スイートポテト ・レンコン・埼玉県 ・人参・・・千葉県 ・きゅうり・埼玉県 ・キャベツ・千葉県 ・小松菜・・埼玉県 ・さつま芋・茨城県 今日は、ふれあい給食です。板橋区産の大根を使用したスパゲティになります。ツナ缶は、マグロやカツオの骨や皮などを除き、蒸したものを缶に詰め、油やスープを注いで作られています。「ツナ」と言うと、この缶詰のことを思い浮かべることが多いと思います。しかし、もともと「ツナ」とは、英語でスズキ目サバ科マグロ属に分類される魚のことを言います。ですから、マグロやカツオなど、14〜15種類の魚が全て「ツナ」ということになります。さっぱりとした味で美味しかったです。ひじきのサラダは、子供たちにも人気があります。ひじきは、少量でもカルシウム・鉄分・食物繊維など不足がちな栄養素を摂取できます。デザートは、秋の味覚「さつま芋」を使った「スイートポテト」です。朝一番にさつま芋を蒸してつぶし、砂糖や生クリームを混ぜたものをカップに入れてオーブンで焼きました。さつま芋には、お腹の掃除をしてくれる「食物繊維」や、体の調子を整えてくれる「ビタミンC」が多く含まれています。おやつなどでもたくさん食べてほしい食品です。給食では、さつま芋の甘みを生かし、控えめな甘さにしています。 令和4年11月29日(火)

◇いそか和え ◇きのこ汁 ・白菜・・・茨城県 ・人参・・・千葉県 ・生姜・・・高知県 ・長ネギ・・栃木県 ・小松菜・・埼玉県 ・大根・・・千葉県 ・しいたけ・栃木県 ・しめじ・・長野県 ・エノキ・・長野県 ・豚肉・・・青森県 今日の魚は「サバ」です。サバはイワシやサンマと同じ青魚の仲間で、その脂には血液をサラサラにする働きがあります。サバの名前の由来は、小さい歯の魚だから「小歯(さば)」とか、佐波郡(さばぐん)の名産品だったからとか言われています。いそか和えは、磯の香りを感じる「のり」を混ぜているので、いそか和えといいます。給食の「のり」は、有明海で採れたのりで、福岡県産です。ミネラルがたくさんの海で育った海そうです。野菜と一緒に味わってください。 令和4年11月28日(月)

◇ラ・フランス ・白菜・・・茨城県 ・人参・・・千葉県 ・玉ねぎ・・北海道 ・じゃが芋・北海道 ・かぶ・・・千葉県 ・かぶの葉・千葉県 ・ラ・フランス・山形県 ・鶏肉・・・岩手県 ・ベーコン・無添加東京 ・鶏ガラ・・埼玉県 今日の給食は、ビスキュイトーストです。ビスキュイは「二度焼いた」という意味のフランス語で、ビスケットの語源となった言葉です。パンの上に甘いビスケット生地をのせて焼くので、サクサクした食感が楽しめます。メロンパンに、似ています。ラ・フランスは「洋ナシ」とも言って、フランスが原産の梨です。日本の梨と比べて凹凸のある形をしていますが、香りが大変よく、滑らかな舌触りの果物です。子供たちは、パンとシチューが美味しかったようで普段お代わりをあまりしない子でもお代わりして食べていました。 4年生 東京ガスネットワークの出前授業

28日(月)は、4年生がSDGsを学ぶために、東京ガスネットワークによる出前授業を受けました。ガスはどのから来るのか?自然エネルギーのよさは?ガスの匂いの意味は?ガスの匂いを発するシートなども使って、分かりやすく教わりました。 上二プロジェクト 収穫に向けて

児童がポットに植えたハツカダイコンの収穫が始まりました。親子で花壇に植えたシュンギク等も葉を伸ばし、順調に育っています。アブラナはどんどん大きくなり、繁り始めています。 令和4年11月25日(金)

・白菜・・・茨城県 ・人参・・・千葉県 ・長ネギ・・栃木県 ・小松菜・・埼玉県 ・鶏肉・・・岩手県 中国語で「マーラー(馬拉)」は、マレーシア、「カオ」はケーキという意味です。諸説ありますが、マレーシアから伝わってきたお菓子として、「マーラーカオ」と名付けられたと言われています。マーラーカオのような蒸しパンが日本に伝わったのは、江戸時代に中国から長崎へ伝わったと言われていま。「蒸す」という調理方法は、ヨーロッパなどの西洋ではあまりなく、アジアなどの東洋の文化として伝わったそうです。 マーラーカオは、たくさんの卵を使って作るのが特徴です。隠し味にしょうゆを少し加えることで、生地がほんのり茶色くなり、香ばしい香りに仕上がりました。 献立表の記載に誤りがございました。正しくは、25日(金)・牛乳・わかめうどん・マーラーカオ。29日(火)・牛乳・ごはん・さばみそ煮・いそこ和え・きのこ汁です。申し訳ございませんでした。 2年生 校外学習

25日(金)に2年生は校外学習に行きました。地域で働く人に質問し、働く人の思いを学ぶ学習です。お店やスーパーマーケット、公共施設などを周り、インタビューをしたり、タブレットで写真をとったりして、地域学習のまとめをしていきます。15名の保護者ボランティアの皆様に、各グループの引率をお願いしました。 体力向上週間「長なわ」始まる

11月22日(火)の中休みから、体力向上週間として学級ごとに長なわで「8の字跳び」や「川跳び」の回数を競う取り組みを行っています。12月2日(金)まで行う予定です。校庭で力を合わせて一生懸命に跳ぶ姿で、寒さを吹き飛ばしています。 令和4年11月24日(木)

◇豚肉と卵の中華スープ ◇みかん ・人参・・・千葉県 ・長ネギ・・栃木県 ・白菜・・・茨城県 ・生姜・・・高知県 ・みかん・・和歌山県 ・鶏肉・・・岩手県 ・豚肉・・・青森県 ・鶏ガラ・・埼玉県 今日は、みんなが大好きなキムチチャーハンです。日本人も大好きになったキムチ、漬け物売り場にはたくさんの種類のキムチが並んでいます。韓国の人は1食に110g、1日300gのキムチを食べています。すごい量と思うかもしれませんが、本場韓国では白菜キムチ以外にも、たくさんの種類があります。水キムチのように、飲むタイプのキムチもあります。キムチの語源ですが、中国から伝わった野菜を、塩でつける漬け物が原型だと云われています。塩漬けの野菜が汁の中に沈んでいることからチムチェ「沈菜」と呼ばれ、それがキムチになりました。キムチの原型には唐辛子が入っていません。唐辛子が入って、現在のようなキムチになったのは、今から500年前です。唐辛子は、中国から日本に伝わりました。さらに、日本から韓国に伝わりキムチへとなったのです。唐辛子を入れることによって、腐りにくく魚の生臭さが消えることから唐辛子の栽培も活発になりました。韓国の土地はやせていて日本より辛い唐辛子になるのです。今日は、おかわりが足りないくらいどのクラスも完食にちかかったです。 5・6年生 起震車体験

22日(火)の避難訓練は、地震発生後に校舎内で出火したという想定で、校庭に避難するという内容でした。その後、校庭に残った5・6年生が、板橋区から派遣された起震車に乗り、震度4〜7の揺れを疑似体験しました。 令和4年11月22日(火)

◇ししゃもの南蛮焼き ◇大根の煮物 ・人参・・・千葉県 ・長ネギ・・栃木県 ・小松菜・・埼玉県 ・大根・・・千葉県 ・鶏肉・・・岩手県 今日は七種類の雑穀が入った七穀ごはんです。縄文時代には、すでに「あわ」「ひえ」「大麦」などの雑穀が日本で栽培されていたといわれ、稲作の前には雑穀栽培がされていたと推定されています。その後も米も作られてはいましたが、今のように完全に白米が 主食となったのは昭和20年頃で、それまでは十分に食べられるほどの米の生産量はなく、米に混ぜたり雑穀のみであったりと、日本人の主食を支えていたのが雑穀でした。 江戸時代などは、米は年貢として納めるもので高級品であり、農民は雑穀を食べるというのが普通でした。米が食べられないため仕方なしに食べていた雑穀ですが、栄養価の面では白米をはるかにしのぐほどです。今ほど食材が豊富ではなかった時代、日本人の健康を支えてきたのが雑穀ともいえます。とても体にいいものです。 |

|