令和4年10月20日(木)

◇おひたし ◇けんちん汁 ・もやし・・栃木県 ・ごぼう・・青森県 ・人参・・・北海道 ・キャベツ・茨城県 ・玉ねぎ・・北海道 ・じゃが芋・北海道 ・大根・・・青森県 ・ネギ・・・山形県 ・青菜・・・茨城県 ・鶏肉・・・秋田県 今日の給食は、魚のごまみそ焼き・けんちん汁です。 魚は、さわらになります。さわらは春の魚と書きますが、今が旬の魚です。体の大きさに比べて、腹の部分が狭いことから「狭い腹」で「さわら」と呼ばれるようになったそうです。白身の魚ですが、脂が多く身が柔らかいので、酒粕やみそなどで漬けるとおいしく食べる事ができます。けんちん汁は、どこの関東地方の郷土料理でしょうか?1.神奈川県 2.埼玉県 3.東京都 1.神奈川県の郷土料理です。名前の由来として、鎌倉市にある建長寺のお坊さんが作った汁物が始まりで、「けんちょう汁」と呼んでいたのがなまって「けんちん汁」という名前になったという説があります。油で材料を炒めてから、だし汁で煮込んで作る汁物で、里芋やだいこん、にんじん、ごぼう、豆腐、こんにゃくなどが使われています。今日のけんちん汁は、豚肉も入っていますが、もともとは肉や魚を使わない「精進料理」の一つでした。 令和4年10月19日(水)

◇すまし汁 ・玉ねぎ・・北海道 ・しめじ・・長野県 ・いんげん・福島県 ・人参・・・北海道 ・キャベツ・茨城県 ・玉ねぎ・・北海道 ・じゃが芋・北海道 ・大根・・・青森県 ・ネギ・・・山形県 ・青菜・・・茨城県 ・鶏ひき肉・宮崎県 ・鶏卵・・・宮崎県 ・鶏肉・・・宮崎県 今日の給食は、食育の日で秋の彩りごはん・もずく入り卵焼きです。 秋を、代表する食べ物「栗」。今日は、「栗」を使って「栗ごはん」を作りました。私たちが栗を食べるようになった歴史はとても古く、縄文時代の遺跡からも多くの栗の化石が出土しているそうです。「栗」は、ケーキやチョコレート、クッキーなどのお菓子によく使われています。日本でとれる「栗」は、「ニホングリ」といって他のヨーロッパ栗や中国栗にくらべ甘いのが特徴です。さて、ここで問題です。日本で一番「栗」がとれる県はどこでしょう。1. 熊本県 2. 茨城県 3. 愛媛県 正解は、2の茨城県です。2位は熊本県、3位は愛媛県です。給食ででた「栗」は、愛媛県産の物になります。秋の味覚を楽しみましょう。「もずく」は、海藻の仲間です。わかめや昆布は、岩について大きくなりますが、もずくは他の海藻に巻きついて育つので、藻につくため「もずく」と呼ばれるようになりました。もずくには、歯や骨を強くする「カルシウム」や、肌をきれいにする「ビタミン」、「鉄分」、「食物繊維」が含まれています。日本で一番もずくを食べている地域は、沖縄県です。沖縄県は、長寿の県として有名です。 第2回学びのエリア研修会の開催

19日(水)は上板橋第二中学校、大谷口小学校、向原小学校、本校の4校による「学びのエリア」研修会を行いました。大谷口小学校を会場に授業参観をした後、教科等11の分科会に分かれて「読み解く力」を向上させる方法やICT機器の活用方法、学びのエリアが目指す児童像等について協議しました。 体力向上週間が始まる

18日(火)から28日(金)までの間、体力向上週間として全校で「短なわ」に取り組んでいます。密を避けるため、半分の学年ごとに校庭使用の曜日を決めて行っています。跳ぶ技や回数が違う新しくなった6種類の「短なわカード」を見ながら、自分の技の向上をめざして、一生懸命跳んでいます。 令和4年10月18日(火)

◇ビーンズサラダ ・玉ねぎ・・北海道 ・ニンニク・青森県 ・パセリ・・千葉県 ・人参・・・北海道 ・キャベツ・茨城県 ・きゅうり・群馬県 ・赤パプリカ・韓国 ・豚ひき肉・秋田県 ・無添加ベーコン・東新畜産 今日の給食は、ポテトのミートグラタンです。グラタンは、フランスの郷土料理です。フランス語でグラタンは、もともとは「おこげ」または「焦げ目をつける」という意味を表す言葉です。日本では、ホワイトスースを使った料理というイメージが強いですが、オーブンで表面を少し焦がすように焼いた料理のことをすべてグラタンと呼びます。今日は、じゃがいもや玉ねぎ、豚肉やレンズ豆などを使ってグラタンを作りました。トマトケッチャップやウスターソースで味付けし、最後にチーズをのせてオーブンで焼いています。 4〜6年生 基礎的な学力調査の実施

18日(火)は、板橋区が主催する基礎的な学力調査を4年生が行いました。今月中に5・6年生も実施します。内容は国語科と算数科でタブレットを使って、基本的な問題を回答するCBT(コンピューター・ベースド・テスト)です。 令和4年10月17日(月)

◇バナナ ・玉ねぎ・・北海道 ・生姜・・・高知県 ・白菜・・・長野県 ・人参・・・北海道 ・キャベツ・茨城県 ・もやし・・栃木県 ・バナナ・・フィリピン ・豚肉・・・秋田県 今日の給食は、中華丼・海藻サラダです。 「中華丼」は、ごはんの上に、あんかけにした肉野菜炒めをのせたどんぶり料理です。中華丼という名前ですが、日本生まれの料理だそうです。日本の中華料理店で、働いていた人が食べていた、まかない料理が始まりだった、という説や、お客さんに「ごはんの上に八宝菜をのせてほしい」と頼まれて作った料理の評判が良く、広まっていったという説などがあります。豚肉やイカ、エビ、白菜やタケノコなどのたくさんの野菜を使って作りました。。わかめは春にとれる若い芽がおいしいところから「わかめ」という名前がつけられたそうです。海藻の中で最もたくさんのカルシウムを含んでいます。その他「ヨウ素」という栄養も多く、これは運動力や体温を保つのに役立ちます。このヨウ素が足りなくなると、抵抗力が落ち、毛が抜けたり肌がカサカサになったりします。わかめはいろいろな料理に登場します。たくさん食べて若さあふれる、うるおいのある体にしましょう。 2回目の「上二プロジェクト」活動

15日(土)の土曜授業プランの日に2年生を対象に2回目の「上二プロジェクト」(親子交流活動)を行いました。上二っ子応援団!のボランティアの皆様には花壇や鉢・ポットに入れる土づくりからサポートしていただきました。アブラナ、シュンギク、ハツカダイコン、グリーンピースを、大勢の保護者と2年生で種まきしました。 令和4年10月14日(金)

・玉ねぎ・・北海道 ・青菜・・・茨城県 ・白菜・・・長野県 ・人参・・・北海道 ・ネギ・・・青森県 ・さつま芋・茨城県 ・鶏卵・・・青森県 ・豚肉・・・秋田県 今日の給食は、かけきつねうどん・鬼まんじゅうです。 鬼まんじゅうは、愛知県などの東海地方で食べられているお菓子です。表面にいくつものある四角い野菜は何かわかりますか?答えは、「さつまいも」です。さつまいもがゴツゴツしていて、その形が鬼や金棒を思い出させることからこの名前がついたそうです。5年生の国語「和の文化を受け継ぐ」和菓子、教科書と結びつけた献立になります。うどんと言えば、きつねうどん・たぬきうどんが思い浮かぶ人も多いと思います。一般的には、甘辛く煮た油揚げがのっているものをきつねうどん、天かすがのっているものをたぬきうどんと言います。 第4回 土曜授業プラン

15日(土)は、第4回土曜授業プラン(公開授業日)でした。2年生の生活科では「上二プロジェクト」(親子交流)として、2回目の花育活動を行いました。親子で校庭の花壇に種まきをしたり、鉢やポットに土を入れ、種を入れたりする内容です。また、体育館では教育科学館の出前授業で空気の実験を公開しました。次回の第5回土曜授業プランは11月19日(土)です。 令和4年10月13日(木)

◇ぶどう ・玉ねぎ・・北海道 ・パセリ・・千葉県 ・大根・・・青森県 ・ニンニク・・青森県 ・人参・・・北海道 ・じゃが芋・北海道 ・ぶどう・・山梨県 ・鶏卵・・・青森県 ・鶏肉・・・宮崎県 ・ベーコン・東新畜産 ・鶏ガラ・・宮崎県 今日は、たまごパン・チキンポトフです。 たまごパンの卵は、給食室で12k(約240個)の卵を茹でて、一つずつ殻を剥く作業から始まります。とても手間がかかりますが、美味しく食べてもらえるように愛情こめて作ります。ゆで卵ができたら、細かく刻んだ卵に玉ねぎとパセリを加え、マヨネーズで和えた具をパンにはさみます。やさしい味の、たまごパンができあがりました。どのクラスも、ほぼ完食にちかかったです。ポトフは、フランスの家庭料理の1つです。 ポトフの意味は、「火にかけた鍋」という意味のフランス語です。フランス料理では、もともとは大きな塊のまま、長い時間かけて煮た野菜や肉を食べるときに取り出し、小さく切って、マスタードや塩を添えて食べるのだそうです。その時に出たスープは、別に飲むそうです。野菜類を数多く煮込んでいるので、ビタミン等も豊富に含まれています。栄養満点で、寒いときには体が温まる料理です。これから寒さが厳しくなってきます。温かい食べ物をとって、体を温めましょう。 榛名移動教室【群馬県立自然史博物館】

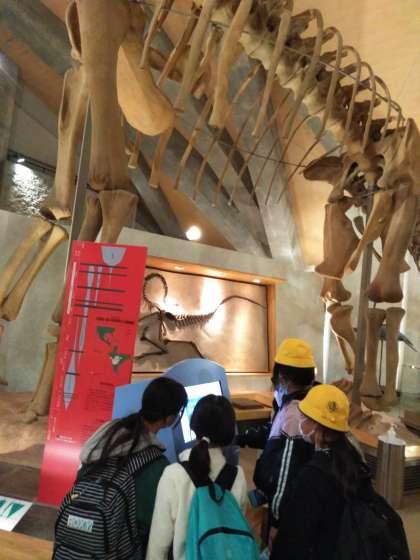

榛名移動教室【榛名富士登山2】

榛名移動教室【榛名富士登山】

令和4年10月12日(水)

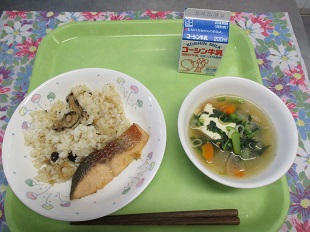

◇のっぺい汁 ・しめじ・・長野県 ・生姜・・・高知県 ・エノキ・・長野県 ・ニンニク・・青森県 ・人参・・・北海道 ・ネギ・・・山形県 ・青菜・・・茨城県 ・大根・・・北海道 ・ごぼう・・青森県 ・里芋・・・埼玉県 ・豚肉・・・秋田県 ・鶏ガラ・・宮崎県 今日は、きのこごはん・魚の風味焼き・のっぺい汁です。 秋の味覚の1つに、きのこがあります。 「香りまつたけ、味しめじ」といわれるようにしめじには、うま味成分であるグルタミン酸が豊富できのこの中でダントのうま味です。きのこは、冷凍すると細胞が壊れるのでさらにうま味がアップします。食べやすい大きさに切り冷凍するのもおすすめです。使うとき凍ったまま使うのがうま味を損なわない秘訣です。魚は、生鮭になります。生鮭はクセがないので、どんな調味料にも比較的に合うことから焼き物をはじめ、フライやマリネ、ステーキなどに利用されています。鮭は栄養のバランスがよい魚で、タンパク質はもちろん体によいとされる脂肪酸(EPA・DHA)そのほか、ビタミンやミネラルもたくさん含んでいます。鮭のピンク色の色素「アスタキサンチン」には抗酸化作用があることがわかってきました。のっぺい汁は、日本全国にある郷土料理の1つです。地方によって呼び方がちがいます。お寺で「あまり野菜」の煮物にとろみをつけ、具だくさんの汁物にしたのが始まりといわれています。 榛名移動教室【2日目朝会・朝食】

榛名移動教室【キャンプファイヤー】

榛名移動教室【1日目夕食】

榛名移動教室【ネイチャースクール1】

榛名移動教室【ネイチャースクール2】

|

|