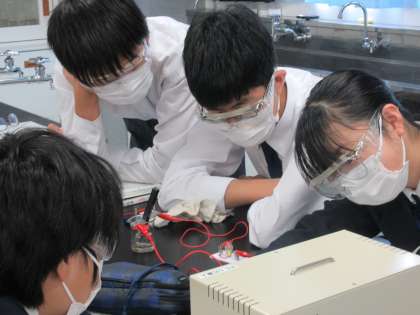

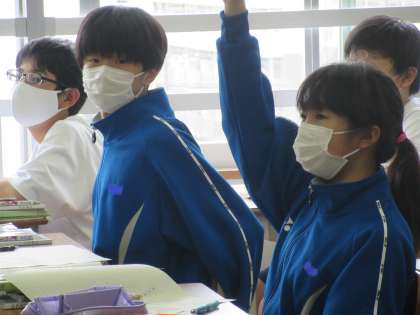

5月2日(月)本日の授業風景(3) 『加法と減法の混じった計算』に取り組んでいます。本日は、演習中心の授業でした。教科書や問題集の問題を、徹底的に解いています。解答できた人は、個別に先生に見せにいき、答え合わせや解説をしていただきます。 数名の早めに終わった人が、友達の手伝いをしています。さながら「ミニ先生」といった感じです。その一人○○さんに尋ねたところ「友達に教えることで、自分にとっての復習にもなる」との素敵な答えが返ってきました。 その復習の目的について、先生は「同じ問題を、自分の力だけで求められるようにすること」と説明されていましたね。「できなかったことは、できるようにする。できたことは、確実にできるようにする」という視点に立てば、復習は全ての人にとって必要な学習であることがわかると思います。 校長 武田幸雄  5月2日(月)本日の授業風景(2) 『物質どうしの化学変化』の学習で「鉄と硫黄が結びつく変化」を調べる実験を行っています。本日は、鉄粉と硫黄の粉末の混合物をバーナーで熱し、熱する前と後との違いや、薄い塩酸を入れたときの変化を調べました。 その際、いわゆる「卵の腐った臭い」がしました。よく温泉地でその臭いをかぐと「硫黄の臭いがする」という人がいますが、厳密には硫黄は無臭で、化学変化によって発生した硫化水素の臭いであることがわかります。 なお、そうした臭いの発生は最小限にとどめるよう分量を調節し、理科室はもちろん廊下を挟んで向かい側にある美術室の窓も開けるなど、換気には十分配慮しました。さらに、気分が悪くなった時は無理をせず、廊下や美術室で休息するよう指示が出るなど、実験は安全最優先で行われていました。 校長 武田幸雄  5月2日(月)本日の授業風景(1) 担当の先生は、授業の冒頭で中学生も関心を持ちそうな新聞記事を紹介し、簡単に解説されています。本日はメタバース(ネット上の仮想空間)に関する記事を取り上げられていました。まさに時事問題といえる記事です。 その後授業では、地理分野最後の単元である『北海道地方』の学習に進みました。本来であれば8年生のうちに終える単元ですが、歴史分野の学習が進んでいるぶん、バランスの関係で今年度に繰り越されています。 教科書では、その北海道について『雄大な地形と景観』と紹介していました。まさにそのとおりなのですが、今回その地形と景観を楽しむために観光船に乗った人々が、知床半島沖で海難事故に巻き込まれました。同じ時事問題でも、こちらは一刻も早い救助と原因究明が待たれます。 校長 武田幸雄  5月2日(月)全校朝礼(Meet)校長講話 昨日5月1日は、本校の開校記念日でした。暦の関係で1日遅れましたが、今日は開校記念日について話をします。 板橋第三中学校が開校したのは、1947年(昭和22)なので、今年は創立75年目を迎えたことになります。5月1日に開校式が行われたため、開校記念日もこの日になったようです。 なお、その年に入学した1年生は4クラス168名でしたが、以来75年の間に、1万7701名もの卒業生が巣立っています。 ※ 続きは、下の『おりたたみ記事』をクリックしてください。 5月1日(日)今週の予定(5/2〜7)  5月2日(月)【通常授業】全校朝礼 専門委 3日(火・祝) 《 憲 法 記 念 日 》 4日(水・祝) 《 み ど り の 日 》 5日(木・祝) 《 こ ど も の 日 》 6日(金)【通常授業】 7日(土)( 土曜ICT学習支援日 ) ★ ★ ★ ★ ★ ※7日(土)は、ICT(情報通信技術)を活用した学習支援を、授業と同じ1〜3時間目まで家庭で受けられる日です。登校日ではありませんが、積極的に参加してChromebookを活用した学習活動に取り組みましょう。 なお、希望者は、学校に登校して受けることもできます。 校長 武田幸雄 4月30日(土)1週間を振り返って  春と夏を行ったり来たりしたように感じた1週間でした。気温の変化だけでなく、26日(火)の放課後は急に雨風が強まり、校庭で練習を始めていた部活動を一時校舎内に待機させ、その後中止とした部もありました。 「メイストーム(5月の嵐)」という言葉があることを、今週知りました。「5月」という名称ですが、政府広報HPによると、3〜5月にかけ急速に発達する低気圧で、台風並みの暴風雨や猛吹雪になる現象だそうです。 その言葉を知ったのは、北海道知床での観光船の海難事故を伝えるニュースがきっかけでした。そのニュースでは「メイストームの発生により、捜索が難航する可能性がある」といった伝え方をしていました。 昨日船体が発見され、行方不明の方々の一刻も早い救出が待たれます。また、この連休中、海や山にお出かけになるご家庭もあるかもしれません。メイストームに限らず天気の急変や自然災害には、ご注意ください。 校長 武田幸雄 4月29日(金・祝)『昭和の日』 翌年、昭和天皇の崩御により、4月29日は『みどりの日』という祝日に変更されました。この名称は、昭和天皇が植物を愛されるとともに、植物に関する幅広い知識をお持ちだったことにちなんでつけられたそうです。 さらに2007年(平成19)【激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす】ことを趣旨として、この日は『昭和の日』に変更されました(『みどりの日』は、5月4日に移動)。 校長 武田幸雄 4月28日(木)離任式   先生方の異動は、原則として4月1日まで内密にしなければなりません。そのため春休み明けに初めてお世話になった先生の転出を知り、驚いた人もいることでしょう。本日は、6名の先生方が来てくださいました。 その先生方と、正式にお別れの言葉を伝え合える場が、この離任式です。感染症対策のため各教室(写真・上)に、会場のパソコン室(同・中・下)の様子を伝えるリモート形式で実施しました。 6名の先生方は、それぞれ板三中の思い出や異動された学校の印象などを話してくださいました。言葉や表現は違っても、共通して全生生方のお話に「板三愛」があふれていたかと思います。 一方、お話を伺う生徒の皆さんも、各教室で立派な態度で式に臨んでいました。代表生徒の「お別れ(お礼)の言葉」も、気持ちのこもった温かい内容でした。転出された先生方のご健勝とご活躍を、祈念申し上げます。 校長 武田幸雄 4月28日(木)本日の授業風景   合唱曲『大地讃頌』のパート別練習が始まりました。先生に直接指導していただくパート以外は、CDを使った自主練習です。いずれも感染症対策のため、ディスタンスを確保した指定の位置(向き)で歌っています。 【写真・中】8年1・2組 数学(少人数)の授業の様子です。 『単項式の乗法と除法』の学習です。授業の前後半で学習内容が少し変わるため、授業のめあても【単項式どうしの除法ができる】(前半)【単項式の乗法と除法を混ぜて計算できる】(後半)と使い分けられていました。 【写真・下】7年3・4組 英語(少人数)の授業の様子です。 「 Can you play … ?」等で、相手のできることを尋ねたり、自分のできることを答えたりするペアワークを行っていました。英語の授業らしく、私を見かけた○○さんは「 Good morning 」と挨拶してくれました。 校長 武田幸雄 4月27日(水)本日の授業風景(3) 小説『竜』(今江祥智)の学習です。主人公は気の弱い竜の子三太郎です。人に見られるのを恐れる三太郎の「気の弱い微笑」と、人に龍神様とまつられるようになった三太郎が浮かべる「気の弱そうな苦笑い」。そんな「微笑」と「苦笑い」の違いなどから、三太郎の変化を読み取りました。 そうした読み取りの学習がひととおり終わった本日は、小説で多く用いられている擬音語や擬態語(オノマトペ)を取り上げています。オノマトペの有無による印象の違いから、それらのもつ効果について考えました。 オノマトペというと私は、宮澤賢治の作品を思い浮かべます。【どっどどどどうど どどうど どどう】(風の又三郎)【グララアガア】(オツベルと象)等々。興味のある人は、朝読書の時間にでも読んでみてください。 校長 武田幸雄  4月27日(水)本日の授業風景(2) 『私たちの衣生活』の実習で、ハーフパンツ製作に取り組んでいます。といっても、実際に布を使って縫製するのではなく、切り抜いた型紙を使用します。授業のめあては【ハーフパンツの構成を理解できる】とありました。 ただし、型紙といえどもそう簡単ではありません。裾だけでなく胴囲部分も2つに分かれて「双眼鏡」のようになってしまった人もいれば、脚が2本とも通せない形状のハーフパンツにしてしまった人もいます。 家庭科の知識・技能もさることながら、数学の空間認識力も必要とされる作業のようでした。しかし、苦労の甲斐あって完成した際には、曲線のあるパーツを縫い合わせて立体的に形作られているという、洋服の構成がつかめました。直線的で平面的な和服の構成との違いが、よく理解できましたね。 校長 武田幸雄  4月27日(水)本日の授業風景(1) 『水溶液と電流』の学習で「電流が流れる水溶液」を調べる実験に取り組んでいます。まず、外来種の魚を電気ショックで駆除する動画を視聴しました。それだけ見ると、水には電流が流れているように思えます。 しかし、精製水に浸した電極に電圧を加えてみても、豆電球もつかないし電流計の針も振れません。また、食塩(塩化ナトリウム)で試しても、同じ結果となりました。ところが、食塩を水で溶かした塩化ナトリウム水溶液に浸すと、豆電球が点灯し電流計も動きました。 同様の実験をオレンジジュースや塩酸など様々な水溶液で行い、データをとりました。それを基に、次回の授業で考察を行います。その際には、濡れた手で電気器具に触れてはいけない(感電する)理由も、確認しましょう。 校長 武田幸雄  4月26日(火)本日の授業風景(3) 『地球の位置の表し方』の学習です。本日は主に「経度・緯度」を取り上げていました。簡単にいうと、本初子午線からどれぐらい離れているかを表すのが経度、赤道からどれぐらい離れているかを表すのが緯度です。 教科書の課題にもありましたが、【経】という字には「たて糸」、【緯】という字には「よこ糸」という意味があります。そういう視点も押さえておくと、経度(経線)と緯度(緯線)を取り違えることもありませんね。 また、その2つの漢字を組み合わせた【経緯】という熟語もあります。「けいい」や「いきさつ」と読みます。たて糸とよこ糸が組み合って織物のできる様子から「物事がそうなるに至った事情や過程」という意味で用いられる熟語です。以上、語彙力を高めるMT(ミーニング・タイム)でした。 校長 武田幸雄  4月26日(火)本日の授業風景(2) Unit-1『 Sports for Everyone(皆のためのスポーツ)』の学習です。本日は現在完了形も交えながら「 What Paralympic sports are you interested in ? 」(どんなパラリンピック・スポーツに興味がありますか?)という質問に選択肢で答えたり、見た経験のある種目を答えたりしていました。 ところで、このグループには、スロバキアからの留学生○○さんもいます。先生が教科書を読んでくれるボランティアを募ったところ、○○さんも積極的に挙手をして協力してくれました。 その発音は、例えば先の質問文の最後( interested in ? )も「インタレステッド イン?」ではなく「インタレスティディン?」と、まさにネイティブです。教室にも「おーっ」という感嘆の声があふれました。 校長 武田幸雄  4月26日(火)本日の授業風景(1) 戦国武将の領国支配と、都道府県の特色を関連させて調べる探究型の学習に取り組んでいました。歴史分野と地理分野のどちらの学習なのかというと、担当の先生曰く「歴地(れきち)」分野なのだそうです。 Chromebookや教科書はもちろん地図帳や先生からお借りした書籍など、資料を総動員しての調べ学習です。調べた内容や考察をまとめるワークシートは、左右に分かれています。左側には戦国武将(歴史分野・中世の日本)、右側には領地の特色(地理分野・日本の諸地域)をまとめます。 このクラスでは、武田信玄や上杉謙信を取り上げている人が複数いました。武田信玄の領国支配の方法、その領国だった甲斐・信濃の地理的特色と、社会の学習がそのまま移動教室の事前学習にもなっていました。 校長 武田幸雄  4月25日(月)本日の授業風景(3)   本日は書写の時間を利用し、改めて国語科の先生からRSタイムについて説明を受け、書写を兼ねて実践していました。本校ではRS(リーディング・スキル=教科書を読み解く力)の育成に力を入れています。 そして、WS(ライティング・スキル=正しく書く力)SS(スピーキング・スキル=わかりやすく話す力)と三位一体で育成を図る学習活動を各教科の授業で取り入れ、週に2回の全校一斉RSタイムも設けています。 このRSタイムでは、新聞コラムを読み、丁寧に写し取り、文中の難解語句等の意味を調べ、内容を要約します。ご家庭でも書写したプリントをご覧いただき、丁寧に書かれていたかどうか、簡潔に内容を伝えられたかどうか等を評価してくださるよう、ご協力をお願い申し上げます。 校長 武田幸雄 4月25日(月)本日の授業風景(2) 教室で『エネルギー変換の技術』を学習していました。例えば、照明器具は電気エネルギーを光エネルギーに変えて仕事をしていますが、そのようにエネルギーの形態を用途に応じて変えることをエネルギー変換といいます。 本日は、電気に関する基礎知識として、電流(A)電圧(V)抵抗(Ω)等の言葉の意味や単位、さらに「オームの法則」も確認しました。今後、理科の授業でも取り上げるので、覚えておくと役立ちそうです。 また、火力発電や水力発電、原子力発電など発電方法の違いや特徴についても確認しました。SDGs(持続可能な開発目標)でも【エネルギーをみんなに そしてクリーンに】を掲げています。安全で安定的に電気を供給できるシステムは、教科に関係なく取り上げ、考えたいテーマですね。 校長 武田幸雄  4月25日(月)本日の授業風景(1) 修学旅行2日目・3日目の班行動のコース確認をしています。先週末、旅行代理店の方にご来校いただき、コース設定に無理がないかどうかを確認していただきました。それを受けての最終確認です。Chromebookや地図を広げて、見学場所や昼食場所、滞在時間等をチェックしていました。 ★ ★ ★ ★ ★ なお、先週ご協力いただいた保護者対象の「修学旅行に関するフォームアンケート」には、90名(約66%)の方からご回答をいただきました。内訳は、予定どおり実施=87名 延期して実施=2名 中止=1名でした。 その結果も踏まえ、現時点(4月25日現在)では予定どおり5月22日に実施(出発)する予定でおります。ただし、今後の感染状況によっては、予定日間近での変更もありますので、ご承知おきください。 校長 武田幸雄  4月24日(日)今週の予定(4/25〜29)  4月25日(月)【通常授業】専門委認証式 26日(火)【通常授業】 27日(水)【通常授業】 ( 部活動再登校 ) 28日(木)【通常授業】離任式(午後) 29日(金・祝) 《 昭 和 の 日 》 ★ ★ ★ ★ ★ ※検診関係の日程は、各学年の指示に従ってください。 ※感染症対策のため、離任式当日の卒業生の来校は遠慮してください。 校長 武田幸雄 4月23日(土)1週間を振り返って  ぐずついた天気の続いた1週間でした。昨日も未明まで雨が降ったため、それを加えると東京では9日連続で雨が観測されたのだそうです。偶然にも20日(水)は、二十四節気の一つ【穀雨】でした。 穀雨(こくう)とは、この時節に降る春雨のことで、文字どおり穀物の育つ大地を潤し、芽を出させる雨と言われています。そう考えると「ぐずついた」というのは失礼で、農作物にとって恵みの雨だったと言えるでしょう。 週間予報を見ると、来週も傘マークの付いた日が続いています。その一方で、昨日から気温も上がってきました。「梅雨の走り」というには早すぎますが、湿度と気温の上昇が重なると熱中症の心配も出てきます。 また、新しい環境での学校生活も2週間が過ぎ、気を張り詰めてきた疲れの出る頃かもしれません。ご家庭ではお子さんの心身の不調に目を配っていただき、何か気になる点がありましたらすぐ学校までご相談ください。 校長 武田幸雄 |

|

|||||||||||||