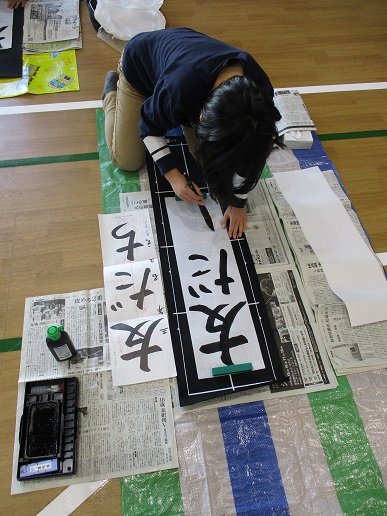

書き初め   1年生は一文字ずつ練習してから本番に臨みました。金賞、銀賞を何人にもあげたいほど皆上手に書けるようになり、とても嬉しいです。 書写指導担当講師 1月20日(木) 八宝麺 ガーリックポテト みかん 牛乳 栄養士から学級へメッセージ 『八宝麺は』麺に八宝菜をかけたものです。八宝麺にはたくさんの野菜にしいたけ、えび、うずらの卵など具だくさんの食材がつかわれています。のこさずしっかり食べてじょうぶな体をつくりましょう。 3年生:郷土資料館見学   A:昔の建物とかがあって楽しかったです。 昔の物とかもたくさん見ることができて良かったです。 私は郷土資料館に来て、昔の人がどういう生活をしていたのかわかっておもしろかったです。 3年生:板橋美術館見学   美術館では、区立中学校の作品展が行われていました。 Q:中学生の作品を見ての感想教えてください。 A:絵で文字を表していて、すごいなって思いました。 いろんな人の絵があってすごく頑張ったんだなあと思いました。 区立小中学校作品展 中学校作品展 2022年1月18日(火曜日)〜1月30日(日曜日) 小学校児童作品展 2022年2月3日(木曜日)〜2月20日(日曜日) *今年度は舟渡小学校の作品は展示されていません。 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/artmuseum/40... 1月19日(水) にんじんごはん あしたば麺入りすまし汁 切干大根の卵焼き 牛乳 栄養士から学級へメッセージ 切り干し大根は大根を天日干し(てんぴぼし)をしてできたものです。大根は天日干しすることで食物せんいとカルシウムが高くなるのでとても栄養価の高い食品です。 1月18日(火) キムチチャーハン 参鶏湯風スープ りんご 牛乳 栄養士から学級へメッセージ 『参鶏湯風(さむげたんふう)スープ』は韓国料理の一つです。“米こ”がつかわれており、とろみと甘みがあるのがとくちょうです。しっかり食べて寒さに負けずに元気に過ごしましょう。 10より大きな数  講師の先生も1クラスを担当し、1年生の3学級を4つのクラスに分けての授業です。 いろいろな先生から指導を受けることによって、より算数への興味が高まることが期待できます。 1月17日(月) ホットピザサンド アルペンエッグシチュー みかん 牛乳 栄養士から学級へメッセージ 『アルペンエッグシチュー』には “うずら卵”がつかわれています。うずらの卵と鶏卵(けいらん)はとても似ていますが、うずらの卵の方が栄養素をたくさんふくんでいます。 クラブ活動 4年生にこのクラブを選んだ理由を尋ねてみました。 ○絵が好きで、楽しそうだったからです。 ○ぼくはマンガが描きたかったからです。 ○自分が好きなクラブはこのクラブしかなかったからです。 ○クラスでもイラストを描いていて、もっといろいろなイラストを描いてみたかったからです。 筆速調査 時間を計って文章を書くことに取り組む、少し難しい調査ですが、児童の皆さんは、3分間集中して取り組んでいました。 最初と最後に大きな声であいさつが出来ました。 調査へのご協力ありがとうございました。 東京学芸大学 犬塚研究室 災害が起きたら  自分たちの住んでいる地域が災害にあった場合のことを考えながら、話を聞くことができました。 また、事前に家で考えてきた必要な物をグループごとに話し合い、ランキングを決めました。 これから災害が起こった時、今日学んだことを生かしていきます。 3年担任 低学年音楽会 たくさんの保護者が鑑賞してくださいました。 多くの保護者は、お子さんの頑張りを喜んでいました。 音楽会の準備や運営を6年生がしました。頼れる6年生です。 音楽会リハーサル 保護者の方に成長した姿を見せられるように、子供たちは一生懸命練習しています。 明日が音楽会です。お楽しみにお待ちください。 2年担任 1月14日(金) 関西風かけわかめうどん 磯辺もち フルーツヨーグルトかけ 牛乳 栄養士から学級へメッセージ 『磯辺(いそべ)もち』は焼いた“もち”にしょうゆをつけて、のりでまいたものです。 “磯辺”とは日本料理でのりをつかった料理のことをいいます。 しっかりよくかんで、のどにつまらせないように気をつけてたべましょう。 1月13日(木) ごはん とりにくの塩麹焼き 丸ごとわかめスープ いそか和え 牛乳 栄養士から学級へメッセージ 『丸ごとわかめスープ』はくきわかめ、なまわかめ、めかぶわかめなど3種類のわかめがつかわれています。わかめにはおなかの調子をととのえてくれる“食物せんい”がたくさんふくまれています。 短なわ月間 1月12日(水) 大根めし さばのカレー焼き みそ汁 みかん 牛乳 栄養士から学級へメッセージ 今日の『大根めし』は油であげた大根をしょうゆなどの調味料で味をつけ、ごはんとまぜ合わせています。大根には食べ物の消化をよくしてくれる力があります。 しっかり食べて元気な体をつくりましょう。 保健室の先生の話 新型コロナウイルスにかからないために守ってほしいこと 1、手洗い…朝登校してきたとき、長い休み時間、体育の後や校庭や体育館で遊んだ後 2、アルコール消毒…短い休み時間、気づいた時に。 (1,2とも給食の前を伝えるのを忘れていました。申し訳ありません。) 3、マスクの着用…学校内は必ずする。鼻までしっかり覆う。体育の時などで先生の指示があれば外してもよい。(人と2m距離がとれない場合は必ず着用) 4、水道の蛇口は下をむける…水を飲む場合はよく洗った手でコップをつくり飲むようにする。 怪我をしないために守ってほしいこと 1、廊下や教室は走らない…怪我の原因になるため。 2、階段は飛び降りない…上るときも下りる時も一段ずつ。 3、ポケットからは手を出して歩く…転んだ時に顔から怪我をしてしまうため。 3学期始業式での校長講話 【校長の話】 皆さんあけましておめでとうございます。 20 22年が始まりました。 今年の干支はトラですね。トラのように果敢に挑戦する舟渡小学校の皆さんになってほしいと思っています。 体育館が新しくなりました。 今日の始業式は低学年、中学年、高学年に分かれて体育館に集まりました。 この体育館は床やステージのどん帳も新しくなり、冷房の設備も入りました。 とっても素晴らしい体育館になりました。皆さんが運動しやすいように滑らないような床になっています。 早く体育館で運動がしたいですね。 2学期の終業式では皆さんに本を読むこと、お手伝いをすることをお話しました。 きっと皆さんはその二つに挑戦したことでしょう。 お家の人からも褒めてもらえたと思います。先週、校長先生は2年生のA先生とお話をしました。 クラスの子どもたちの様子、 A先生が今年やってみたいことなどいろいろな話を聞かせてもらいました。その中で4年生のB先生に紹介していただいた本を買って読み始めたことを教えてくれました。 その本の名前は『グリット』、 聞いたことのない言葉ですね。 グリットとは「やり抜く力」だそうです。 今日はその本のお話をしたいと思います。 人間は自分のもっている能力をほとんど使わずに暮らしているそうです。様々な潜在能力があるにも関わらず、 ことごとく生かしていない。 自分の能力の限界に挑戦することもなく、適当なところで満足しているそうです。 本を書いたダックワースという人が、子供たちの様子を観察したそうです。 最初はなかなか問題を解けず苦労していた子供が、後から良い成績を取れるようになったそうです。 その子供達に共通することがありました。それは、 1 学校を休まない。 2 忘れ物をしない。 3 授業中にふざけたり、よそ見をしたりしない。 4 ノートをしっかりとる。 5 わからないことはよく質問をする。 どれも当たり前のことばかりですね。最初はできなくても諦めずに何度も挑戦する。コツコツ努力する。この当たり前のことをやり抜く人は、成績が伸びる、成功できるのです。 「やり抜く力」は、 頑張ろうという情熱と粘り強さの二つからできているそうです。 情熱は、いつも疑問をもって答えを探そうとすることから生まれます。 そしてどんどん疑問を掘り下げていくことで、いろいろなことがわかり楽しくなるそうです。 できないこと、わからないことを諦めるのではなく、どうすれば分かる、どうすればできるかと考えることが大切です。 わからなかったり、できなかったりしたら、先生や友達に聞いてみるのもいいですね。 みんなで学ぶためにクラスがあります。3学期はあきらめずにみんなで頑張れるクラスにして欲しいと思います。 今日はA先生が冬休みの間に読んだ本から、 「やり抜く力」の大切さについてお話をしました。 チーム舟渡 体育館では教員や学校支援地域本部の地域コーディネーターが集まり、1月15日の低学年音楽会の準備が行われました。 中高学年の教員も楽器を運んだりしました。また、当日運営を担う6年生の担任は低学年の教員と打ち合わせをしました。 今年もチーム舟渡で、子供たちの学びをサポートします! |

|