学校目標「明るく心豊かな子」「深く考える子」「ねばり強く行う子」「じょうぶな体の子」

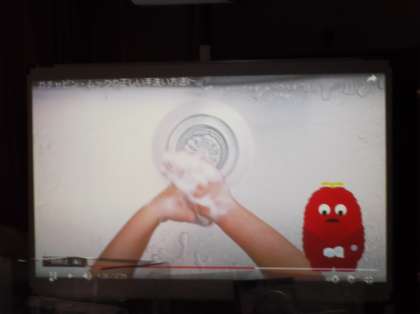

委員会活動(保健委員会)の活動   保健委員会では、みんなが健康で衛生的に学校生活が送ることができるよう活動しています。先日の朝会では、感染防止の理解を広めるビデオを放映しました。低学年でも興味をもって見ることができるよう、クイズを出題するなど工夫をしています。 板橋区はまん延防止重点措置に変わりましたが、子どもたちは変わることなく丁寧な手洗いと正しいマスクの着用を守っています。5、6年生が率先して感染防止対策を進めることで、他の児童が見習って行動しています。 縦割り班活動が始まりました。

縦割り班活動は、学年を超えて班を構成し、みんなで楽しめる活動を行う取組です。

6年生と1年生、5年生と2年生、4年生と3年生で”きょうだい学年”を組み、密にならないように4回に分けて、班ごとに活動をします。 班の名前を、一方の学年が「トマト」、もう一方の学年が「ケチャップ」、合わせて「トマト・ケチャップ班」といったように、低学年でも覚えやすいように、また所属感が感じられるように工夫をしています。ほかにも「ソーダ・アイス班」、「バナナ・スムージー班」などがあります。 今年度になって初めてでしたので互いに緊張していましたが、低学年の児童は上の学年の児童の話をよく聞いていました。上の学年の児童がリードしながら楽しい時間と望ましい人との関わりを味わってほしいです。    安全で安心な給食提供のために 校長は、児童が給食を食べる前に、給食に不備がないかなどを実際に食べて確認をする「検食」を毎日行っています。 検食では異物はないか、味等に異変はないか、食器類は衛生的かなどの安全の確認はもとより、食事の色合いや盛り付け方、形態や味などの食べやすさ、栄養面での工夫など食育の視点でも確認をしています。 検食の実際では、お皿に盛られた一品一品をよく観察した後、一口ずつ食べて味等に異変がないかなどを確認します。もしも、異変等を確認した時には、児童への提供を素早く止めることもします。 黙食(しゃべらずに食べる)を守りながら給食を食べる子どもたちに「今日の給食もおいしかった!」と満足そうな表情が見られることが喜びです。 その大前提となる安全な給食の提供のために栄養士、給食調理員、給食指導をする担任等は、食材管理・調理・配食・配膳に格段の留意をしています。 運動会AGAIN

6月22日(火)二度目の運動会、「運動会AGAIN」を実施しました。

前回の運動会では、緊急事態宣言等により一部の児童が参加できず、また、保護者の参観も叶いませんでした。 低学年は、前回よりも行進が上手になり余裕が感じられ、表現運動も楽しんで踊っていました。 中学年は、踊りの動きがリズムによく合っていたり、徒競走にも力がこもっていました。中台小伝統の小4の「よさこい・ソーラン」は、何度見ても力強さがありました。 高学年、5年生は表現は、ポップな曲に合わせ一人一人の個性が光るダンスでした。6年生の表現「MUGEN」は、千手観音を思わせる息の合った踊りで、習熟の高さを感じさせる発表でした。 徒競走で1着になって喜ぶ子、負けて悔しがる子、友達とともに走ったり踊ったりできたことが楽しかった子、運動は苦手だけど精いっぱい頑張った子、様々です。 「自己の目標に向けて頑張る、友達とだから頑張れる、家の人が見てくれているから力が湧く。」その子なりの意欲や努力を認め、褒め、激励しながら、現在と将来の健康づくり・体力づくりに向け運動がもつ楽しさを味わわせていきたいものです。    今日も蓮の花が一つ開きました。

また一つ蓮の花が開きました。

地域に住む花蓮育成の指導者、通称「蓮じい」の話では、例年より咲きはじめが早いとのことです。 花弁が「開いては閉じ」を3日ほど繰り返し、最後は可憐な花びらを大きな蓮の葉の上に散りばめるかのように落とすのも風情を感じます。 子どもたちも自分たちが植えた花蓮が咲くのを楽しみにしています。  第2回コミュニティ・スクール委員会を開催しました。

第2回コミュニティ・スクール委員会を開催しました。

今回は、道徳地区公開講座における道徳授業を参観し、「育みたい道徳性」について熟議しました。 委員からは次のような意見があり、本校の道徳授業が子どもたちの心の教育に根付いていることを確かめ合いました。 ・自然愛護に関する内容は、中台小の教育環境にもあっていてふさわしい。 ・「おかげさま」の言葉を取り上げた学習場面では児童の思考が多様に表れていた。 ・児童が述べた意見を教師が板書するのは子どもにとってうれしい。 ・よくない行為の経験(割り込み)について「経験がある」と答えた児童がいた。これも子どもたちの考えの交流が深まるような発言に感じた。    花蓮が咲きました。

花蓮が咲きました。

子どもたちが植え込んだ花蓮も、順調に葉を大きくしています。    体力テストを実施しました。

体力テストの最終日では、シャトルランを実施しました。

本日も学校地域支援本部及びPTAから指導者・測定補助者の支援をいただきました。 低学年のシャトルランは、指導者がモデルとなって一緒に走ることで、子どもたちはテストの行い方がよく分かり、本来持ち合わせている体力を正確にはかることができます。 6年生の最高記録は80回で、時間にすると約9分間走り続けたことになります。   体力テストを実施しました。

学校地域支援本部及びPTAから指導者・測定補助者の支援をいただきながら、2年ぶりの体力テストを実施できました。

ソフトボール投げでは専門の指導者から投げ方のコツを教わりながら取り組みました。 記録も大事ですが、今回は「運動に楽しく取り組む」、「運動に関することに友だちとともに主体的に関わる。」そのような姿が多く見られた体力テストでした。    体力テストを実施しました。

学校地域支援本部及びPTAから指導者・測定補助者の支援をいただきながら、2年ぶりの体力テストを実施できました。

運動の得意・不得意に関わらず、子どもたちは楽しく、直向きに取り組んでいました。    緑いっぱい、花いっぱい(2年生)

2年生は、トマトを育てています。

トマトは苗の植え付けで、しっかり根が張るよう、紙パックを利用して土を多く盛りました。登校してすぐに水やりをしに来る子どもが多く、実がなるのを楽しみしている様子が感じられます。 また、5月に泥だらけになって植え付けた、花蓮も立派に葉を伸ばしています。    緑いっぱい、花いっぱい(1年生)

生活の授業でアサガオの種を植えました。

土に指先を1cmほど指して穴を作り、6個の種を植えました。 植えた翌日から「まだ(芽が出ない)かな。」と子どもが観察にやってきました。 芽が出た時には、友達や先生に、喜びの声で「芽が出たよ!」と報告しています。 今はもう数枚の本葉が育っています。    郷土料理−呉汁(ごじる)− 呉汁は、日本各地に伝わる郷土料理で、大豆を水に浸し、すり潰したペーストを呉(ご)といい、呉を味噌汁に入れたものです。 また、ゆかりご飯と酸味のある変わりソースが、暑くなってきた気候に合うメニューでした。 給食指導

給食指導では、食育を含め配膳や片づけなどの食に関わる様々な指導をします。

コロナ禍の中、感染防止を含め衛生の指導は、最重要事項となっています。 まずは正しいタイミングでの正しい手洗い。食事前は当然ですが食後にも励行に努めさせ、また、机の消毒も徹底を図ります。 見えない敵(ウイルス)から自分や身近な人を守るには、当たり前のことを忘れずに行うことが欠かせません。    保健指導(手洗い指導)

緊急事態宣言が延長して一週間がたちました。慣れの感覚が懸念されるため、感染症対策の意識と行動の再確認が必要です。

5/19水曜日、臨時朝会で手の洗い方の動画を見て、自分でもできる感染予防の徹底について学びました。動画を繰り返し見ながらその場で手洗いのまねをしてみたり、清潔なハンカチ等を持参してるかなどを確認したりしました。    めん給食 北海ラーメンは味噌味で、野菜がたっぷり入ってます。教室ではお代わりを望む児童が多く、人気の高さがうかがえます。 運動会のスローガンが決まりました。

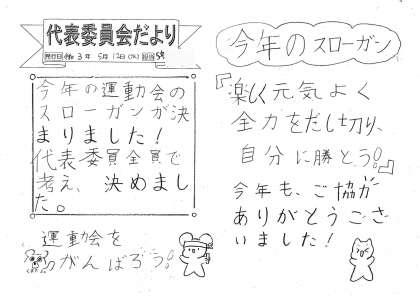

体育の学習が活発になってきました。どの学年も走ること(徒競走やリレー)、踊ること(表現・ダンス)に目標をもって取り組んでいます。

その学習の成果を6月2日(火)の運動会で発表します。 また、児童代表委員が運動会のスローガンを決めてくれました。 「楽しく元気よく全力をだし切り、自分に勝とう!」 運動の得意・不得意に関係なく、もてる力を発揮して、ねばり強く取り組み、友達とともに成し遂げた喜びなどを感じてほしいです。    あしたば(明日葉)を使った給食 あしたばは伊豆諸島原産のセリ科の植物で、「今日摘んでも明日にはもう芽が出てくる。」と言われるほど、生命力が強いそうです。特有のほろ苦さがありますが、麺に練りこむことで、気にならずに食べれました。 土曜授業プラン(いじめ防止教育)

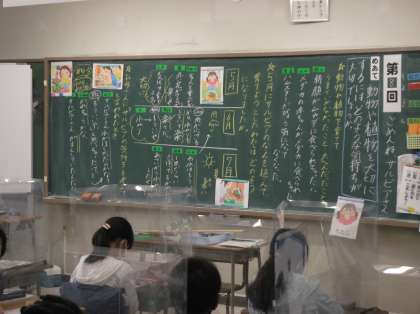

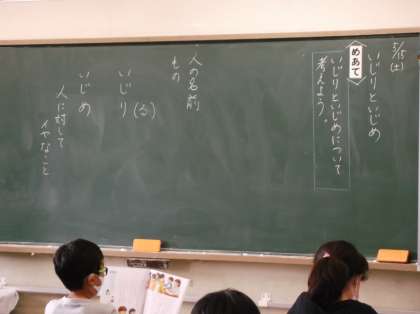

5月の土曜授業プランでは、いじめ防止教育を行いました。

いじめは誰にでも起こりうるという認識とともに、授業を行いました。 各学級の単元名・題材名は次のとおりです。ご家庭においても、どのようなことを考えたりしたのかを話題にしていただけるとよいです。 1−1 道 徳「だれとでも なかよく」 1−2 学級活動「ふわふわことば と ちくちくことば」 2−1、2 道 徳「およげないリスさん」 3−1 道 徳「きいているかいオルタ」 3−2 道 徳「さと子の落とし物」 4−1、2 道 徳「いじり と いじめ」 5−1 道 徳「名前のない手紙」 5−2 道 徳「あいさつの心」 6−1 道 徳「ほんとうのことだけど」 6−2 道 徳「言葉のおくり物」 5組(123年)道 徳「あなたって どんなひと?」 5組(4年)道 徳「決めつけないで」 5組(5年)道 徳「折れたタワー」 5組(6年)道 徳「二十五人でつないだ金メダル」  第1回CS(コミュニティ・スクール)委員会を開催しました。 コミュニティ・スクール委員会(CS委員会)は、学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行うため、区立小中学校に設置している会議体です。委員会では、特に学校が抱えている課題に対して、“熟議”を活用して保護者や地域の方が学校とは違う視点で、具体的な解決策等について議論し合います。 委員に元板橋区立小学校校長、中台青少年健全育成地区委員会会長、地域商店会振興組合会長、主任児童委員、保護司、学校開放協力員、地域NPO法人理事長、地域保育園長、学校開放協力会事務局員、PTA副会長を迎えて、校長からの学校経営方針の説明、6月に実施する「ふれあい月間」等に向けて熟議をしました。 |

|