学校目標「明るく心豊かな子」「深く考える子」「ねばり強く行う子」「じょうぶな体の子」

避難訓練(二次避難)

今年度、初めてとなる校庭へ避難する訓練を実施しました。

しかも校庭に避難後、校舎から出火した想定で、平和公園に二次避難も行いました。 どの子も「お・か・し・も」を守って、平和公園へも避難することができました。 校長からは、中台小の子が一人も残すこと無く安全に避難するためには、皆さん一人ひとりの行動つまり「自助」が欠かせないことを話しました。  スパゲッティミートソース ・スパゲッティミートソース ・イタリアンドレッシング サラダ ・くだもの ・ジョア 今日のスパゲッティミートソースには刻んだ大豆が混ぜ込まれています。食感が柔らかくミートソースの味がマイルドに感じました。 5年生・さくら草の植え付け(2日目)

2日目は、昨日作った土にさくら草の苗を植え付けます。

地域の協力者から植え付ける際のポイントをよく聞いて、苗を植えました。 昨日の感嘆の声とは打って変わったように表情は真剣になり、地域の方が種から丁寧に育ててくださった苗を、一つ一つ優しい手つきで黙々と植え付けていました。 学習のまとめでは、協力者への質問で「なぜさくら草というのか?」「花言葉は?」「花の色は?」など多くの質問が挙がりました。 宿題になったものもありましたが、さくら草の学名は「Primula sieboldii(プリムラ)」であること、さくら草と言っても西洋桜草、日本桜草など品種があることなどを教えていただきました。 これから毎日みずをやって、越冬し、入学式、卒業式の頃にきれいな淡い色の花を咲かせることを子どもたちは楽しみにしています。    5年生・さくら草の植え付け(1日目)

小中一貫教育の学びのエリア名にもなっている「さくら草」の植えかえの時期がやってきました。

1日目は土作りです。地域の協力者から指導をいただきながら、咲き終えたプランターの土をひっくり返して、古くなった根、根を食べてしまう幼虫や蟻たちを取り除きます。 新しい土を足して、完成です。 子どもは土を触るだけでも興味津々。幼虫やミミズなどが出てくる度に、感嘆の声が上がっていました。    4年生・国語「一つの花」

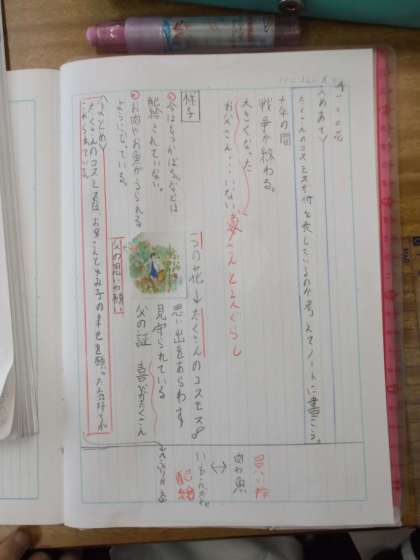

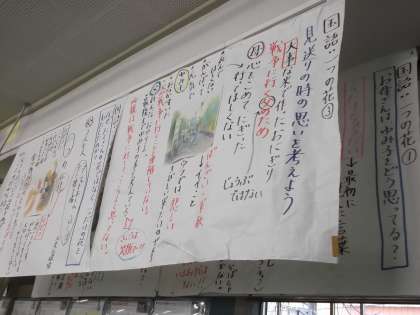

4年生・国語「一つの花」

初めてこの文章を読んだ時、「出会いカード」に感想を書きました。 そして「読むこと」を通じて情景の把握、登場人物の思い等に触れ、自分の考えを広げたり、深めたり、修正してたりしていきます。 その学習過程においては、様々な友達の考えを聞いたり、考えを交流させながら題材がもつ味わい深さなどを味わい、諸価値に触れていきます。 指導の工夫では、黒板に付した模造紙とノートが同じものになるようにしたり、学習後、模造紙を教室に掲示するなどして、子どもが振り返ることができるようにしています。 授業中、どの子どもも45分間、集中して意見を述べたり、考えをノートに書き留めていました。題授業後、子どもがしみじみとした口調で「発言しやすかった〜」と感想を述べるなど、題材の面白さに浸っている様子が感じられました。    5年生図工(伝説の宝物) その3

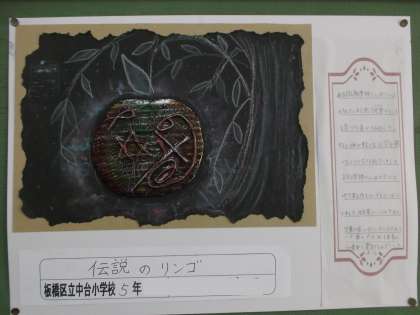

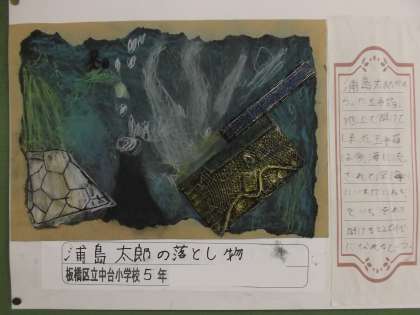

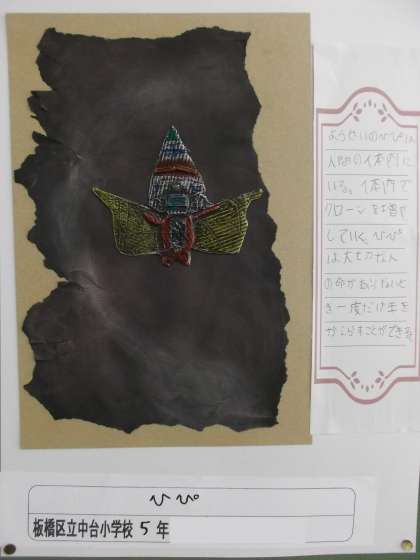

こんな宝物があったら・・・と、自分なりにイメージを膨らませ、それが「どんな宝物か、どこにあるのか、どんな伝説があるのか」と考えながら制作していきました。

背景の作り方や、コンテなどの色も工夫しました    5年生図工(伝説の宝物) その2

こんな宝物があったら・・・と、自分なりにイメージを膨らませ、それが「どんな宝物か、どこにあるのか、どんな伝説があるのか」と考えながら制作していきました。

背景の作り方や、コンテなどの色も工夫しました。   5年生図工(伝説の宝物)

こんな宝物があったら・・・と、自分なりにイメージを膨らませ、それが「どんな宝物か、どこにあるのか、どんな伝説があるのか」と考えながら制作していきました。

背景の作り方や、コンテなどの色も工夫しました。   校庭での全校朝会

すがすがしい秋晴れの下、令和2年2月以来となる校庭での全校朝会を行いました。

久しぶりで尚且つ1,2年生は初めてのことで、整列などに時間が掛かると思っていました。しかし、どの学年も素早く整列し、私語などをすること無く、朝会に臨んでいました。 校長からは、正した姿勢について講話をしました。 正した姿勢は、「疲れにくいこと」「話を集中して聞くことができること」と共に、そのポイントとして、「足の裏でしっかりと立つこと」、「呼吸は鼻からゆったりとゆっくりと吸って吐くこと」、「体に力を入れすぎないよう肩の力を抜くこと」を話しました。 話をした直後から、子どもたちのまなざしが集中を増していくのを感じました。 その後、週目標を確認して朝会が終わりました。 校舎へ戻るときには、密にならないよう学年ごとに昇降口に向かいました。歩く時も隊列を崩すことなく、歩行することができていました。 日頃の学習の成果と子どもが持っている力が良く感じられた全校朝会でした。    給食委員の校内放送「あまつっこ給食」

9月21日(火)のメニュー

・ジャージャン麺(大豆入り) ・ひじきサラダ ・牛乳 <給食委員からの放送内容> 「あまつっこ給食」とは、天津わかしお学校に通う子どもたちと、中台小学校に通う皆さんとの交流給食のことです。 天津わかしお学校は、板橋区が千葉県鴨川市に開校している健康改善を目的とした特別支援学校です。 今回は、天津わかしお学校で出ている特産品のひじきを使用した「ひじき」サラダを献立に取り入れました。 ひじきはカルシウムや食物繊維が豊富でみなささんが元気に過ごすための栄養がたくさん入っています。しっかり食べて健康を保ちましょう。   体罰根絶に向けた標語について

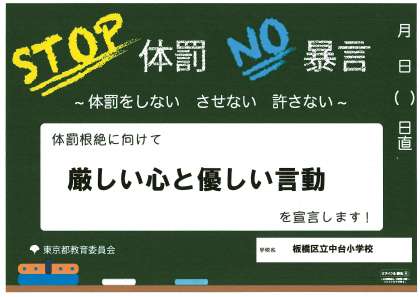

今年度の中台小学校の体罰根絶に向けた標語を策定しました。

若手の教員が標語案を出し、全教職員及びコミュニティ・スクール委員からの投票をもとに決定しました。 「厳しい心」には”体罰は絶対に許さない・許されない“という教師としての固い決意、子どもたちに単純に優しくするのではなく、成長を見越して適切に叱るなど、様々な意が込められています。  クラブ活動の様子(折り紙クラブ)

クラブ活動は月に1回、同好の4・5・6年生による集団活動を通じて、互いの良さなどを発揮しながら自己実現を図ろうとする態度などを養う活動です。今年から密を避けるため、クラブ数を18に増やして活動を実施しています。

折り紙クラブでは、作ってみたい折り紙に挑戦したり、テーマを決めて合同作品作りに取り組んだりしています。 活動中の部屋では紙を折る音だけが聞こえたり、時折「はぁ〜」っと息をついて背伸びをしたり、ゆったりとしながらも集中して取り組む姿が見られます。    十五夜の行事食  ・こぎつねごはん ・かきたま汁 ・お月見団子 ・牛乳 <栄養士からの一言> 十五夜は美しい月を見ながら秋の収穫に感謝する行事で「中秋の名月」と呼ばれています。「行事食」としてお月見団子を白と黄色の二色作りました。黄色い方はかぼちゃをすりつぶしたものが入っています。 一つ一つ手で丸めて作りました。もちもちとした食感なのでよく噛んで食べてくださいね。 防音扉の使用について

感染症予防のために音楽の授業も扉と窓を開けて換気しながら行う必要があり、音漏れが課題となっていました。

そこで音楽室前に長らく使用していなかった防音扉を使用することにしました。 防音扉は大変重厚な作りです。使用にあたっては、正常に開閉して固定できるか、風などの影響により急激に閉まらないかなどを調整し、安全性を確保しました。また、開閉は必ず教職員が行います。 ご理解の程、よろしくお願いします。   クロームブックの活用

1年生がクロームブックを使った写真撮影に挑戦です。

クロームブックのログインも、みんなができるようになってきました。 写真機能の機動のさせ方を知り、自分の顔が映ると大喜び。 クロームブックを落とさないよう通称”探検バック”に入れて中庭へ向かいました。 「むしを さがそう」をめあてに探し出した虫をクロームブックで撮影して、教室に戻りました。 教室に戻ってからは新しい電子黒板にみんなが撮った昆虫の写真を一斉に映し出しり、一人一人・一枚一枚映し出して、みんなで共有しました。    委員会活動(放送委員会)の活動 委員は、登校後または学級での帰りのあいさつ後、すぐに放送室へ向かい、準備を進めています。委員同士で日にちと曜日、放送する校歌のCDの確認などをし、「はじめるね。」と声をかけて放送をします。 朝の放送では 「みなさん、おはようございます。」 「〇月〇日〇曜日、今日も一日、楽しく、元気に過ごしましょう。」 「教室の窓を開け、外の新しい空気を入れましょう。」 放送を終えた後、校歌のCDを片付け、機器の電源を切ったことを互いに確認して自分たちの教室へ向かっていきました。 土曜授業(2年生)

9月11日(土)2年生の土曜授業(音楽)

「聖者の行進」を打楽器と電子キーボードで演奏することに取り組みました。 打楽器を扱うまでは両方の手を使ったリズムをとる練習に取り組んできました。大太鼓と小太鼓を打ち分けたり、キーボードの音をかき消さないように、打つ強さ(音の大きさ)にも気を付けながら「聖者の行進」を演奏しました。   土曜授業(五組)

9月11日(土)五組の土曜授業(生活単元学習)

中台小まつりに向けて、三つの班に分かれて、それぞれめあてをもって取り組んでいます。 この活動をみんなで楽しんでもらうためにはどのようにしたら良いかなど、作りながら試しながら、子ども同士で考えを出しながら活動に取り組んでいます。 活動内容は「まだ、お楽しみにしててください。」とのことです。    土曜授業(1年生)

9月11日(土)1年生の土曜授業(国語)

”めあて”の学習に入る前に、お話に出てくる漢字と読み方、カタカナを確認しました。 ”ピ”の一画目はなだらかなにまなるのに対して、”九”では角のように曲がるなどの違いを確認し、空中で手のひらで文字を書いてみることを通して、違いを学びました。   土曜授業(1年生)

9月11日(土)1年生の土曜授業(生活)

「むしを さがそう」をめあてに中庭で虫を探しました。 探し出した虫をクロームブックで撮影し、次回の授業で見合ったり発表したりします。 アリ、セミの抜け殻やイモムシなど何かを見つけるたびに「いた!いた!」と喜びながらシャッター代わりのキーボードを上手に押して、撮影していました。 クロームブックを落とさないか、転ばないかと心配もありましたが、子どもたちはしっかりと持って、虫探しも撮影も楽しんでいました。    |

|