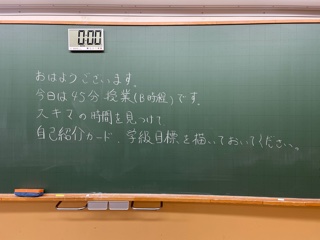

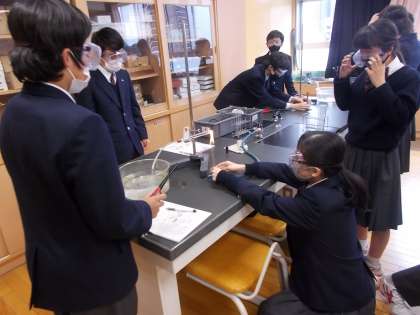

本日の献立 ごはん おかかのふりかけ 鯖の文化干し 具だくさんみそ汁 牛乳 今日は魚です。給食ではほとんど骨はないものを たのんでいますが、家で骨のある魚の食べ方 練習してみてください。 給食調理の様子   調理室には入室できませんので栄養士さんにお願いして、調理員の方々が給食を調理している様子を撮影してもらいました。 全校生徒512名、教職員を合わせると550名近くの人数の給食を用意するのですから大変です。温かい状態で提供するために、時間に気を遣いながら調理を進めていくのは長い経験の賜物です。 いつも美味しい給食を作っていただき、ありがとうございます。 8年生の学年朝礼  体育館では、今年度最初の学年朝礼が行われました。聞く力を鍛えるという試みで、先生の話をメモしながらの聞き取りを行いました。キーワードを的確にメモするのは訓練から必要です。でも、大切なスキルですね。 生徒は一生懸命にメモしていました。積み重ねが大事です。 iPhoneから送信 担任のメッセージ 朝巡回中に8年生の教室黒板に書かれていた担任メッセージを見つけました。 本日の予定などが書いてあります。 本日は、午後に先生方の出張がある関係でB時程(45分授業)です。 部活動は再登校です。 雨の朝  雨の朝です。 写真は今朝の中庭と校庭の様子です。 傘を入れたり晴れの日よりも生徒昇降口が混み合いがちなので、早めに登校すると慌てないですよ。 8年生・理科‥‥実験!  第二理科室では、8年生が実験を行っていました。 「重曹を加熱して生じるものは何か」という実験です。コロナ禍で殆ど実験を行うことがなかったので、久々の理科室での実験です。ガスバーナーに火をつけるまでも色々と難儀している様子でした。とはいえ、プリントによる学習や演示実験ばかりでは理科としてはつまらないですから、生徒は楽しそうでした。 安全対策からゴーグルを着用、コロナ対策でマスクによる完全防備という姿に、現在の世相を感じてしまいます。 給食風景   7年生の給食風景です。 中学校入学から一週間が経ちました。だいぶ学校生活にも慣れてきた頃でしょうか。給食準備も戸惑うことなく時間通りに食べることが出来ています。 本日の献立 東京都の献立 深川飯 ムロアジの つみれ汁 明日葉カップケーキ 牛乳 ムロアジと明日葉は八丈島から届いています。 7年生の授業風景  授業開きが終わって授業も順調にスタートしています。 <左写真> 社会(堀先生) 課題に対してグループで考えた内容について全体で共有している場面です。 お互いの意見の交流が思考を深めることになります。 <右写真> 数学(染谷先生) 「0章 算数から数学へ」というタイトルで授業がスタートしました。自然数と整数など 概念が難しく感じるかもしれませんが、ここが勝負です。正の数 負の数などでつまずかないようにしていきたいですね。 英語・少人数指導   8年生の英語少人数指導の様子です。 右写真:根本先生 中写真:徳田先生 左写真:織原先生 2学級を三グループに分けて20人弱で授業を行っています。 一人一人に丁寧な指導を心がけます。 放課後の部活動(サッカー部)  校庭ではサッカー部が練習をしていました。今年度、教員の異動の関係で顧問が替わっている部活動があります。新しい顧問の下で、一生懸命身体を動かしている場面が数多く見られて、良いスタートが切れたのかな‥と安心しました。 6組・技術

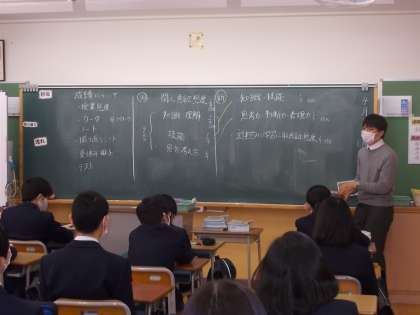

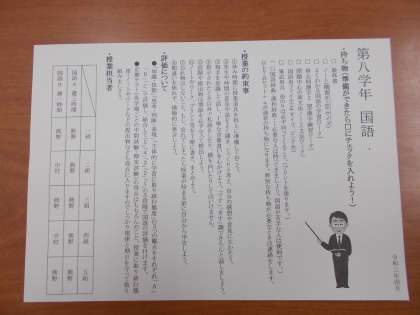

4月12日(月)5時間目。

木工室では、6組の生徒たちが技術科の授業です。今日は、これまで校内に残っていた木材加工(例えば演劇で使った舞台装置など)の解体作業に取り組んでいました。怪我をしないように細心の注意を払いながら、生徒たちは実に楽しそうでした。  授業開き(その4)   各教室での「授業開き」風景です。 <上写真> 8年生・社会(授業者 堀先生) <中写真> 9年生・数学(授業者 松澤先生) <下写真> 7年生・英語(授業者 徳田先生・ALT) 今年度から観点別評価の観点が四観点から三観点に変わることについて触れている先生方。生徒にとっても大事なポイントです。詳細は、保護者会(17日予定)で触れます。 7年生はALTの方の授業にも慣れている感じでした。小学校時代から英語に触れているのが大きいと感じます。 本日の給食 黒砂糖パン 春野菜のクリーム煮 くだもの 清美オレンジ 牛乳 春野菜にキャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、セロリ、 チンゲンサイ アスパラガスが入っています。 豆乳で仕上げています。 8・9年生は落ち着いたスタート‥‥   左写真 6組(オリエンテーション) 中写真 8年生・英語(授業者 徳田先生 ALT) 右写真 9年生・数学(授業者 松澤先生) どの教室も、とても落ち着いた雰囲気で授業がスタートしていました。 英語に関しては、今年度新しいALTの方が授業に入ります。しかし浮ついた雰囲気もなく当たり前に授業に取り組んでいるところが立派ですね。 授業開き(その3)   授業開きの様子です。 今年異動で本校に着任した先生にとっては、学年関係なく担当クラスでは「授業開き」となります。 <上写真> 8年生・国語(授業者 熊野先生) 自己紹介・授業の受け方・評価についてなどをプリントを配布しながら丁寧に説明しています。生徒もどんな先生なのか興味津々ですね。 <中写真> 8年生・国語の授業で最初に配布したプリントです。 <下写真> 8年生・英語(授業者 織原先生) 8年生の英語は少人数指導が開始されました。最初の授業では、簡単に評価についての説明をしてから、授業がスタート。新しい先生のスタイルに早く慣れるのが大切です。先生の方もどんな生徒なのか、反応を見ながら模索中。 保健体育・男女共習がスタート  9年生・保健体育(授業者 黒田先生) 今年度から新しい学習指導要領の完全実施に伴い、保健体育の授業は原則男女共習になりました。男女共習とは、今までのように男女別で授業を行っていたのではなく、一緒に授業を受けることです。永年の教育環境から大きく変わるので、最初は違和感があるかもしれませんね。(写真は体育館でダッシュを行う様子) 授業開き(その2)   先生方の授業開きの様子です。 <上写真> 7年生・数学(授業者 染谷先生) 7・8年生の数学と英語に関しては少人数指導を実施しています。7年生に関してはまだグループ分けが出来ていないので、今日は数学の授業の進め方について話をしていました。 <中写真> 7年生・数学。少人数指導に分かれていないので、担当の先生方(由比藤先生・鈴木先生)は教室の後ろで生徒の様子を見守っています。 <下写真> 7年生・美術(授業者 浜谷先生) オリエンテーションの様子です。苦手でも頑張ることが大事。期限を守ること。この2つを強調していたところが印象的でした。実技教科は、もちろん得手不得手があって当然ですから、「主体的に取り組む姿勢」がしっかりと評価されるのですね。ここには得手不得手は関係ありませんから‥‥。 授業開き(その1)   新しい学年での授業が本格化しました。最初の授業のことを教育界の専門用語で「授業開き」と言います。 各クラスの授業開きの様子を見学しました。 <上写真> 7年生・社会(授業者 清水先生) 自己紹介の後、この学校に来て感心したことについて話をしていました。それは「ありがとう」という言葉が生徒たちから自然に出てくるところなのだそうです。私は授業中なのに手を挙げて「挨拶が出来ること」と答えたのですが、その予想を上回る正解に、嬉しくなりました。 <中写真> 7年生・理科(授業者 下山先生) 自己紹介後は、ノートや教科書の記名の確認、授業の進め方、ノートの使い方などのオリエンテーションを行っていました。中学校は教科担任制です。色んな先生方が授業に関わります。それぞれの先生方のスタイルに慣れるのが大事ですね。 <下写真> 7年生・国語(授業者 田村先生) 国語の授業の評価について説明していました。評価とは、通知表に記載されるABCの観点別評価と5〜1の評定があります。それぞれ授業の中で先生方が何を見ていくのか。これを評価の方法といいますが、それを最初の時間にきちんと説明するのが大事なのです。 この評価方法は授業者がきちんと説明知るべきものなので、聞いている生徒もきちんとメモを取るのが大事ですね。 放送による全校朝礼 校長の話と生徒会からのお知らせのみで短時間で行いました。 <校長の話>上写真 新しい環境で人間関係を築くのに神経を使うと思いますが、まずは相手の良いところを見つけるように心がけると良いスタートが切れるのではないか?という話でした。どうしても相手の欠点ばかりに目がいきがちだからこそ、まずは大切な心がけではないかという知恵です。 下写真 各教室で放送を聞き入る生徒たちの様子。静かに聞いている態度が良いですね。  |

|