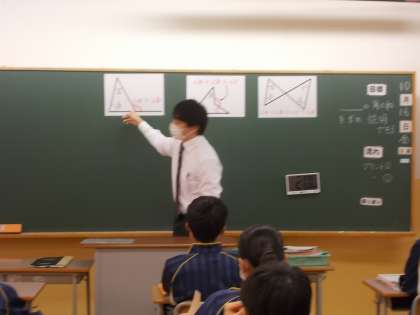

8年生・数学の研究授業(その1)   8年生・数学の研究授業を行いました。(授業者 松澤先生) 単元「平行と合同」 これまで学習した対頂角・同位角・錯角、さらに平行線と角の性質や図形の性質に関して学んできたことを使って、星形五角形の角の大きさを求める方法を考える学習活動を展開しました。 前半は、学習プリントのヒントを参考にして自分なりの解答を考える活動が中心でした。 研究授業なので校内の多くの先生方が参観したので、個別にヒントを与えながら各自頑張っていました。 3時間目の授業風景   7年生の廊下を巡回しつつ、授業を覗いてみました。 左写真・中写真:国語(授業者 小田島先生) 故事成語「矛盾」を学習しています。国語担当の教育実習生が授業参観をしながら生徒に関わろうと奮闘中です。まだ、生徒との距離感を掴むのに苦労しているのかもしれませんね。 右写真:社会(授業者 新色先生) アフリカ大陸について学習しています。社会の先生の凄いところは、黒板に地図をスムーズに描く技術です。新色先生はいつも世界各国の地図をさっと上手に黒板に描いて授業を行っているところに感心しています。 8年生・社会  8年生・社会の授業風景(授業者 若松先生) 授業の後半、電子黒板で動画を見ている場面です。 若松先生の授業は、1時間の授業の流れ(設計図)を生徒に明示するので、生徒もこの1時間でやるべきこと(目標)が分かるので安心して取り組むことが出来ます。 板橋区が授業スタイルとして提示している「板橋スタンダード」授業に合致しています。本校では多くの先生方が自分の授業の「型」を持っています。生徒の学力定着・向上を第一に様々な工夫をしているのですね。 9年生・理科

10月16日(金)3時間目。

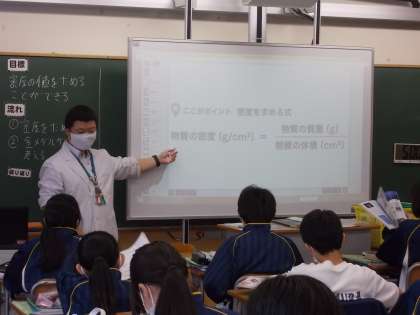

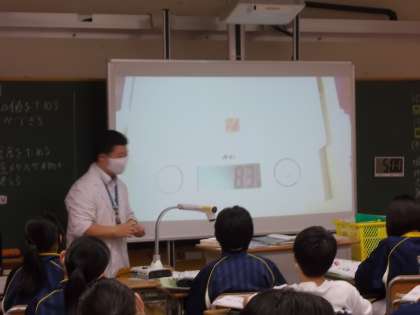

9年生の理科。(授業者 眞坂先生) 理科の授業は単元毎に内容をまとめる「探究 理科学習だより」を使って自学自習する時間を設けています。ノートに貼り付けられるサイズになっているので、学習内容が系統的に頭に入ります。ノートをきちんと整えておけば、入試に向けての復習にも活用できますね。    7年生・男子保健体育  体育館では7年生男子の保健体育の授業でした。(授業者 大貫先生) 今日は、ずっと練習してきたマット運動のテストでした。一人ずつ演技前にどんな連続技を見せるのか宣言して実技を行います。始める前のポーズ、演技途中の決めポーズ、終わった後のポーズ、メリハリのある演技を披露していました。 8年生・学年朝礼   最初に8年生の担当になった教育実習生の挨拶。 その後、学級委員が企画した○×クイズを行いました。全員起立して○か×かで判断して段々と正解者が減っていくという形式のレクリエーションです。 問題の中に「井上校長は志村三中20代目の校長である。○か×か?」という問題があって、後ろにいた私に「正解は?」と聞かれたときはびっくりしました。(因みに正解は○です。) 短い時間ですが盛り上がっていました。企画した学級委員の皆さんは素晴らしいですね。こんなちょっとしたことでも心が和みます。いい一日でありますように! 放課後の部活動(吹奏楽部)  吹奏楽部の活動風景です。 左写真:教育実習生(音楽)が専門が金管楽器なのでアンブシャー(吹くときの口の形)から教えているところです。生徒には貴重な経験ですね。 右写真:ユーフォニウムの部員の練習場面。楽器に名前がついていないということなので 私が勝手に名前をつけちゃいました。左がパスカル 右がカトリーヌ です。愛着が湧いてくるのではないでしょうか。吹奏楽を題材にした某アニメーションの世界が展開できるでしょうか。 放課後の部活動(ネイチャー部)   ネイチャー部の活動風景です。 ガラス管に思い思いのビーズを入れてマドラー作りを行っています。ガスバーナーでガラスを熱して塞ぐ作業があるので丁寧に先生方が指導をして取り組んでいます。完成作品が楽しみですね。 7年生・理科の研究授業(その2)   密度の求め方、金属による密度の違いを確認した後、アルキメデスの金の王冠の見分け方の逸話を利用した、「金メダルが本物の金かどうかを突き止める方法を考える」課題に取り組みました。 大きなビーカー・小さなビーカー・メスシリンダー・電子てんびん・水 道具はこれだけです。生徒はグループになって、これまで学習した密度の測り方で学んだ実験方法を応用して色々と考えていました。 最後に実際の方法を梅崎先生が演示して見せて、授業を締めくくりました。 研究協議会は、場所を相談室に移動して教育アドバイザーの先生を交えて行いました。 7年生・理科の研究授業(その1)   7年生の理科(授業者 梅崎先生)の研究授業を行いました。 単元「身のまわりの物質」 この時間は、物質の密度を求める方法の理解について学習していました。 前半は、体積は同じで質量が違う3つの金属(銅・アルミ・鉄)の計測の仕方からそれぞれの密度を求める復習からスタートしました。 取り扱う金属が小さいので電子黒板を活用し演示しながら各自が計算をしていました。 区内の他の中学校や校内の先生方も参観している中、生徒たちはいつも通りワイワイ言いながら楽しそうに授業を受けていました。 巡回心理士の方が来校。 ステップアップ教室では、巡回心理士と特別支援教室専門員の方がお話をされていました。それぞれの学級での生徒の様子などの情報交換が主だったようです。 巡回心理士が来校する日数は年間で制限があるので、この機会は貴重です。 7年生・英語 7年生の英語。 上写真:授業者・徳田先生 ペア学習を楽しそうに行う生徒たち。 下写真:授業者・張ケ谷先生 先生自身が大きなアクションで授業を展開。 英語は積み重ねが大事。3年間勉強を続けると英語でのプレゼンテーションが可能になるのでしょうね。楽しみです。  9年生・英語の授業

10月15日(木)3時間目。

9年生の英語の授業です。(授業者 藤野先生・ALT) 日本の文化を英語で紹介するスピーチを一人一人行っていました。 電子黒板に紹介する日本の伝統文化を提示し、その前でプレゼンテーションを行います。基本的な型はあるのですが、あとは本人たちの工夫次第。身振り手振り・表情などを駆使して英語でのスピーチを行う。これは極めて実用的な英語力と言えます。 ALTの先生はカードに一人一人の評価を記入。また、ビデオで撮影していたので、場合によってはあとで見直すことも可能です。授業者の藤野先生は、スピーチ側だけでなくリスナー側のリアクションについても指導してました。これも大切なスキルです。    9年生・学年朝礼 今日は、9年生の学年朝礼です。 田村先生のお話でした。9学年担当の先生方が、進路指導に向けてどのような準備をしているのか、どれだけ時間をかけて資料を作っているのかを具体的に話しながら、「見えないところで生徒のために色んな人が考えて動いているのだということにも、あなたたちは目を向けて欲しい。ならば、日常の些細なことにイライラしたり、誰かと諍いを起こしたりする前に、自分のすべきことが理解できるはずだ」という言葉は、とても重いですよね。 よく「感謝の気持ちを忘れない」と言われます。言葉の表面上を理解しても、なかなか実感が湧いてこないでしょう。9年生は進路選択に向けて前へ進む時期。きっと苦しい思いをしている人だっているでしょう。そんなときだからこそ、田村先生の話は心に響くのではないか?と感じました。 教育実習生・奮闘中  教育実習生は、それぞれ自分の担当学級の担任として頑張っています。 朝読書の時間に生徒一人一人の健康チェックを行ったり、朝の連絡を担任として行ったり奮闘中です。常に気を張っている状態なので大変だと思いますが、「先生」として頑張って学んでくださいね。 放課後の部活動  放課後の部活動風景です。 上写真:体育館(バスケットボール部) 下写真:校庭(陸上部・野球部) バスケットボール部は新人大会前のシード決め予選を行っています。今度の日曜日が試合です。 陸上部は、顧問の浅井先生が生徒と一緒に走っています。若い! 体育館空調設置工事

10月14日(水)放課後。

体育館にエアコンが設置されることに伴う工事が着々と進んでいます。 授業がある時間帯は音が出せないので、放課後には写真のように天井裏とかに配線・配管のための工事が行われています。12月までには設置完了予定です。   7年生・女子保健体育 7年生の女子保健体育は陸上。バトンの受け渡しの練習を行っていました。校庭にラインカーで作ったトラック半周走りながらバトンを渡す練習をしていました。全力で走るのはいいストレス発散になるのではないでしょうか? 7年生・男子保健体育   7年生男子保健体育はマット運動です。(授業者 大貫先生) 側転やバク転などの技にチャレンジしている様子です。 中学生くらいになるとダイナミックな感じですね。怪我しないように気をつけてください。 9年生・国語

10月14日(水)

9年生の国語の授業風景です。(授業者 田村先生) 奥の細道(松尾芭蕉)を学習しています。「漂白の思ひやまず」の心境は、進路に向けて一生懸命な9年生の心に共感を呼ぶでしょうか?  |

|