学校目標「明るく心豊かな子」「深く考える子」「ねばり強く行う子」「じょうぶな体の子」

今日も元気に走っています。(持久走週間)

銀杏の木の葉がほとんど黄色くなりました。

ダウンジャケットにマフラー、手袋を身に着けて登校する子も増えました。 今日も子どもたちは元気に校庭を走っています。 今週から低学年の先導を高学年が行うことになりました。 担当の子どもは役割の意欲をもって走っています。 走り終わった後の児童は、笑顔や清々しい顔をしています。休み時間に走るときにも、うれしそうに校庭へ出てきては走っています。    2年生・体育(器具使った運動)

2年生の体育では、跳び箱、平均台、肋木などの器具を使って多様な動きや体をしっかり支える力を身につけることを目的に、運動遊びをしています。

器具を使った運動では、日頃、取ることが無い姿勢を多く経験できます。体が軽いうちに様々な姿勢保持や多様な動きを楽しみながら経験し、体力を付けていきます。 このことは、例えば転んだときに、先に手をついて体をしっかり支えて顔を打たないようにするなど、とっさの時の身の安全を守る体力にもつながります。    体力向上の取組(持久走週間)

11月22日は二十四節気の小雪(しょうせつ) でした。徐々に寒さが増し、山のほうで雪が降り始める頃とされています。天気報道でも北日本では雪の便りが聞かれました。

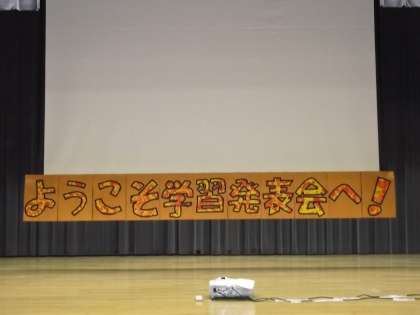

寒くなってくると外に出ることが減ってきます。夕暮れの時刻も早くなり家に居る時間が増えます。昨年から続くコロナ禍の影響による活動制限もあって、子どもたち(大人も)の体力低下が心配です。 そのような中、体力向上を目的とした持久走週間が始まりました。 雲一つ無い晴天の下、子どもたちは元気に校庭を走りました。教員は先頭で走り、子どもたちは笑顔で走る子が多かったです。高学年の子どもの中には体力の低下を感じるかのように息を切らせながらも頑張る子がいました。  体育館に空調設備が付きました。 11月20日(土)の学習発表会の時に使ってみたところ温かかったです。 夏場はもちろん冷房になります。これで寒さ・暑さに気を取られること無く活動・行事ができます。 学習発表会(上映会)

明日は学習発表会(保護者向け上映会)。

今年の発表は子どもたちの学習成果をビデオに収めた動画発表です。 すでに子どもたちは動画を視聴し、他の学年の発表を見て「頑張ったねカード」を作成して贈る事後学習に進んでいます。 あすは保護者にご来校いただき、体育館で動画をご視聴いただきます。 映像越しですが子どもたちの成長を共有できれば幸いです。    4年生・体育「走る運動」

4年生の体育では、ハードルをはじめミニハードルや段ボールなど様々な用具を置いて、走り方を工夫しながら速く走る方法を考えて、運動をしました。

様々な用具があるので、それぞれの用具で走ることも楽しみながら、進んで走っていました。 来週から持久走週間が始まるので、走る楽しさや良さを味わい、持久走週間につながるとよいですね。    栽培委員会の活動(栽培新聞の発行)

栽培委員会が作成した栽培新聞を紹介します。

委員会活動(給食委員会)の活動

11月17日(水)の給食メニュー

・ごはん ・肉豆腐 ・糸寒天のごま酢和え ・牛乳 給食委員が給食メニューの紹介を毎日おこなっています。 さらに本日は、栄養や彩り、時季にあったおいしい給食を考えて調理してくださる栄養職員と調理員に感謝の言葉を述べて手紙を渡しました。 勤労感謝の日も近いです。感謝の心をもって給食を残さずに食べてほしいです。    避難訓練(地震体験)

11月15日(月)地震を想定した避難訓練を実施しました。

校庭への避難では、おしゃべりをする児童はおらず、整列もきれいに並ぶことができていました。校長からは、「地震はいつ起こるか分からないこと」、「家に一人で居るときに起こるかもしれないこと」、「慌てずに避難をすること」を話しました。 また、4年生は板橋区が保有する起震車で地震体験をしました。ちゃぶ台の下で頭部を守ることをしましたが、どの児童も揺れの大きさに身を守ることの大切さを実感したような面持ちで、起震車から降りてきました。   5年生 図工「版画」

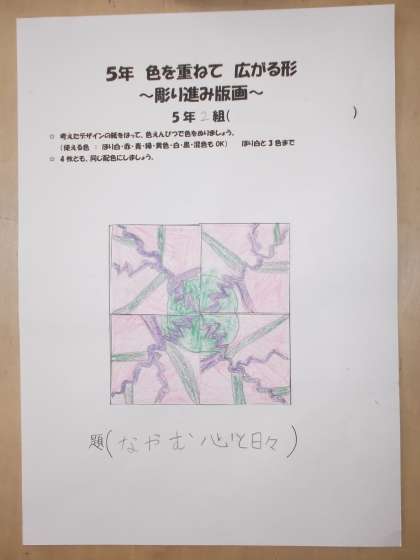

5年生の図工では版画を行っています。

一つの版画で何色かを刷る一版多色刷りです。 一色刷っては新たに彫り、他の色で刷り重ねていきます。 さらに4枚の版画をシンメトリー(対象)に配置して作品を完成させます。 自分の表現したいイメージを構想しながら、色の調節、画などを彫り進めることに集中して取り組んでいます。    2年生 音楽「リズム打ち」

2年生の音楽「リズム打ち」では、「山のポルカ」の曲を聴いて「ズッ・チャ・チャ−、ズッ・チャ・チャー、ズッ・チャ、ズッ・チャ、ズッ・チャ・チャ−」のリズム打ちを学習しました。

授業の最後には、換気を十分にして、マスクをつけたまま、全員同じ方向を向いて、校歌を歌唱しました。この対応は板橋区の感染症防止ガイドラインに準じています。    委員会活動(集会委員会)の活動

木曜日の朝、集会委員によりオンライン児童集会を行っています。

今回は、画用紙に絵を描きすすめ、それが何の絵かを当てるシンプルなクイズです。 絵の概要が分かりはじめると、隣の低学年の教室から「えんぴつ!」など元気な声が聞こえてきました。 集会委員がオンラインならではの楽しいクイズを考えてくれました。    6年生 体育「走り幅跳び、鉄棒」

6年生の体育

前半に走り幅跳びで足をよく使って、後半に鉄棒で上半身の力をよく使いました。   読書活動の推進

11月9日まで、読書を推進する行事が集中して行われる期間でした。(公益社団法人 読書推進運動協議会)

週に1回、学級で図書室に行き、すべての児童が本を借りています。また、子どもが「おすすめの本」のポスターを作成し、学級の廊下壁面に掲示して、子どもの読書活動を推進しています。 借りてきた本を早速、休み時間に読む子もいます。   縦割り班活動

二学期の縦割り班活動が今日までありました。

班長は、活動の内容などを班長ノートを使って企画し、当日の進行を成し遂げました。 さすが最上級生です。    休み時間の校庭遊び

昨年度から、休み時間の校庭遊びが密にならないよう、一つの休み時間に2学年ずつにしています。

近頃は、日に日に気温が下がり、特に朝晩は肌寒く感じます。 休み時間には、ぽかぽかと暖かい日の光が校庭に差し込み、子どもたちは暖かさに座ったり、中には寝転んだりする子もいます。 子どもの様子を見ていると、ほのぼの話をしていたり、楽しげにじゃれ合ったりしていました。  中台クリーン作戦

次の2点をねらいとし、清掃活動を行いました。

・清掃活動を通して、自分たちの学校を清潔に保とうとする心情を育てる。 ・ボランティアについて考える機会にする。 全学年で実施していますが、今回は1年生の活動を紹介します。 黒門前の落ち葉拾いを行いました。 清掃後、しっかり手を洗ってから教室に入りました。    教職員の研修(研究・修養)

11月1日(月)5時間目に研究授業を行い、続けて研究協議会を実施しました。

今年度の研究は、板橋区の「いたばし学び支援プラン2021」に掲げられている「読み解く力の育成」を軸にしています。 「読み解く力」は、文章や情報を正確に理解し、理論的思考を行うために必要な力であり、小中学校9年間を通して育成します。具体的には、教科書の文章を正しく読めるようにすることで学力向上を目指します。 研究授業では、換気を十分に行った上、観察者が密にならないよう入替え制にし、また別室でオンラインで映像越しに授業を観察するなど、感染対策を講じながら行いました。 授業後の協議会では、児童の「読み解く力」を高めることに結びつく授業であったか、改善点はどのようなところにあったかなどを話し合いました。協議後、講師から指導・助言をいただきました。 明日からの授業作りに役立て、児童の深い学びに結びつけていきます。    施設の改善(照明のLED化)

体育館側などに設置されている照明をLED化しました。

省エネルギーにつながります。   |

|