6月朝礼(運動会実行委員長より)

皆さんおはようございます。今年度、実行委員長を務めさせていただきます。私は、今年の運動会を成功させるために目標を考えてきました。それは運動会前と運動会後で「自分を変化させる」ことです。運動会が終わった後に自分の変化に気付けた人は、今回の運動会が一生の思い出になっているでしょう。私としても、このメンバーでやる運動会は最初で最後です。そんな貴重な運動会を「自分の変化」で一生の思い出にしませんか。そんな思いのこもったスローガンが右側に飾ってあります。「勝利をつかめ〜Break the limit〜」「Break the limit」とは「限界を超える」という意味です。一人ひとりが限界を超えていき、全クラスでそれぞれの勝利を掴みに行くというスローガンになっています。この運動会は、「夢に向かって全力を尽くし、社会に貢献しようとする自立した生徒」になるための第一歩です。みんなで限界を超え、勝利を掴み、自分の変化につなげていきましょう。

6月朝礼(暴力・体罰・性暴力の防止について)

年度当初に当たって暴力、体罰、性暴力は許されないことについて話をしました。

【校長講話(抜粋)】 今日は、みなさんの大切な心と体を守るための話をします。人の心や体は、どの人にとっても等しく大切なものです。その大切な心や体が暴力で傷つけられるようなことがあってはなりません。暴力は、どんな理由があっても、誰であっても、決して許されるものではありません。暴力は、叩かれる、蹴られる、突き飛ばされるなどの肉体的に苦痛を感じるような行為だけではありません。くり返し傷つく言葉を言われる、机を蹴られるなどの精神的に苦痛を感じる行為も暴力に含まれます。あってはいけないことなのですが、みなさんの周りの大人、例えば学校の先生や部活動や地域クラブの指導者、その他の大人たちが、生徒のみなさんに対して、指導の際に、叩いたり、蹴ったりする等の肉体的な苦痛を与える行為は、体罰といって禁止されています。繰り返し暴言や心を傷つける言葉を言ったり、机を蹴ったりして威圧する等、精神的な苦痛を与えることも不適切な行為と言います。 性暴力というものについてもお話します。性暴力とは、相手が嫌がっているのに、体を触ったり、見せつけたり、性的な言葉を言ったり、LINEやメールで性的な言葉を送ったり、性的な言葉や行動で人を傷つけることを指しています。性暴力も、どんな理由があっても、誰であっても、決して許されるものではありません。 自分が体罰や性暴力の被害に遭いそうになったら、被害に遭ってしまったら、一人で抱え込んだり悩んだりしないで、家族や先生、養護教諭、スクールカウンセラー等の信頼できる大人に知らせてください。 先生に話しにくい内容の場合は、配布している相談先にメールや電話、インターネットから相談したり、用紙に書いて切手無しで郵送して相談することもできます。 先生たちは、生徒のみなさんの心と体を大切に守りたいと思っていますので、自分が体罰や性暴力受けていなくても、友だちが体罰や性暴力を受けていると思ったときも、迷わず知らせてください。    9年保健体育(TUG OF WAR)

5月17日(金曜日)9年生の保健体育の授業の様子です。7年生同様、リレーのバトンパスの練習がこの日の授業内容でしたが、後半の時間に運動会種目のTUG OF WAR(綱引き)の練習を行いました。

本校では3クラスや4クラスで綱引きが同時にできるよう特殊なロープを使用しています。この日は単学級の授業のため、2チームに分かれての通常の2方向の綱引きでしたが、学年での練習や本番では、3クラスが3方向から同時に綱を引く様子を見ることができるので楽しみです。    7年保健体育(リレー・バトンパス)

【本時の目標】「スピードを落とさずバトンパスができるようになる。」

朝の雨も上がり、運動会に向けてリレーの練習をしました。走る順番の確認、欠席者の代わりに走る選手の確認をしたのち、実際に走ってみました。走るスピードを落とさずにバトンパスができるようになるとリレーの醍醐味が出てきます。また、バトンを受ける人と渡す人が手をしっかり伸ばすと、伸ばした分の距離を走らなくてすみます。これから半月しっかり練習に励んで当日を迎えてほしいと思います。生徒は大きな声援で仲間をもり立てていました。 (写真は7年3組の授業の様子です。)    9年3組道徳「独りを慎む」

【本時の目標】「望ましい生活習慣を身に付け、充実した人生を送るために、節度を守り調和のある生活を自ら実践しようする態度を養う。」

中学生にとって独り暮らしは憧れかもしれません。夜更かし、寝坊、ゲーム、スマホ。好きなときに好きなことができると考えます。この題材の作者、向田邦子さんは、自由を満喫しながら、「これは大変だぞ、大変なことになるぞ」と思いました。何が大変なのでしょう。生徒からは「自由ということに甘えてしまうから」「節度がなくなり、態度が悪くてもそれが当たり前になるから」「人と接するときも悪いマナーが出てしまう」などが上がりました。 タイトルの「独りを慎む」ためにどんなことを大切にしたら良いか、「慎む」という語のイメージから考えを進めていきました。    9年2組道徳「銀メダルから得たもの」

【本時の目標】「より高い目標を設定し、その実現のために努力や希望、勇気の必要性を理解するとともに困難や失敗を乗り越えてやり遂げようとする実践欲を高める。」

リオデジャネイロ・オリンピックのメダリストで霊長類最強と言われた吉田沙保里さんのお話です。 前半は、連勝がストップしてしまったときの気持ちや、再びレスリングに向き合うようになったきっかけについて考えました。タイトルの「銀メダルから得たもの」について考える場面では、班の仲間とも意見交換を行いました。各班からの発表では、「悔しさと向上心で自分を振り返る機会となったと思う。」「次につなぐ、前向きな気持ちになれた。」「冷静さを得た。」などが上がりました。    9年1組道徳「出迎え三歩、見送り七歩」

【本時の目標】「礼儀について改めて考え、相手に対する敬愛の念を示そうとする態度を養う。」

授業は、店の店員が客を迎える(見送る)場面のロールプレイから始まりました。「迎える側・見送る側はどんなことを意識しましたか?」「迎えられる側、見送られる側はどんな気持ちでしたか?」「周りで見ていた人にはどんな風に見えましたか?」と話は続きました。「もてなす」とはどういうことか、「もてなす」うえで大切なことは何か、各自で考えをまとめたのち、班で意見交換を行いました。 各班の発表では、「もてなす」とは、「敬意」を示すことだ。大切なことは、「また来てもらえるような心遣いだ」「相手の気持ちになること」「相手に気を遣わせてしまわないように」などが上がりました。    7年ミニ学年集会

7年生は朝の時間にミニ学年集会を行いました。授業の受け方や休み時間の過ごし方について学年主任の先生からお話を聞きました。

【学年主任からの話(要約)】 授業での学習内容を覚えたり、考えたり、学びを深めるために、まずチャイムで着席し、落ち着いた状態で始業の挨拶ができるようにしましょう。授業中の私語をなくし、話し合い活動へ積極的に参加しましょう。 中学校の休み時間は授業の準備時間です。勉強道具や教室の環境を整えましょう。 上級生の背中を見て、自分がめざす先輩に近づけるようにしましょう。 ときには「我慢」が大事なときもあります。先生からいろいろなことを任せてもらえる学年にしましょう。    生徒会広報誌"My school"

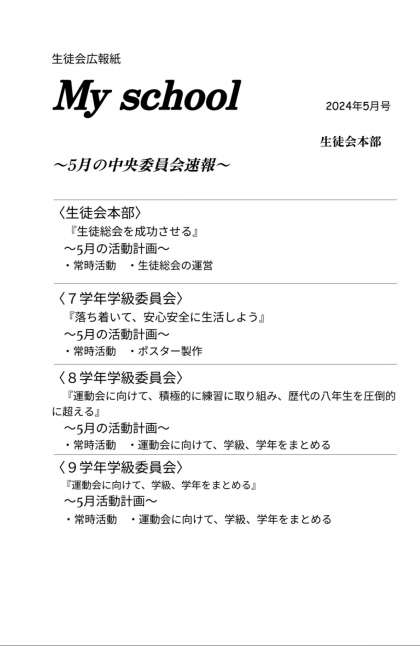

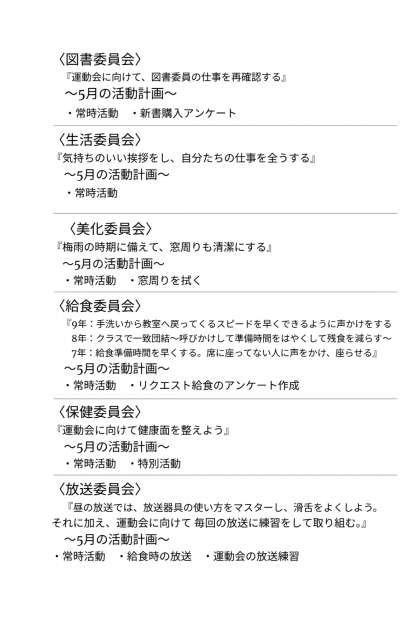

先週の中央委員会の記事で話題にした生徒会広報誌を紹介します。生徒はChromebookを使って、大人と遜色ない作品を作ります!

運動会ポスター(美術部製作) 美術部が作成した運動会のポスターです。校門の横の掲示板に掲示します。 5月避難訓練(地震での避難)

【本時の目標】「避難経路を確認する」「避難誘導、安全確保を素早く的確に行う」「人員点呼を速やかに静粛に行う」

今日は地震発生を想定した避難訓練を行いました。本校は生徒の教室が南側の校舎の1階から3階に集中していますので、使用する階段を学年ごとに指定して混乱を避けるようにしています。一番早く校庭で点呼を完了したのは1階に教室がある9年生のクラスでした。1分40秒です。3階の7年生の最後のクラスの点呼が終了したタイムは3分19秒ということでした。 副校長先生の講評では、「学校にいるとき以外でも、どこにいても適切な判断ができる力を身に付けることが大切です。」と話がありました。 終了後は美化委員の生徒が土で汚れた上履きを拭くためのぞうきんを用意してくれました。    7年技術(第三角法による正投影図)

【本時の目標】「第三角法による正投影図の描き方を覚える!」

小学校にはなかった教科「技術」の授業の様子です。現在、製図に取り組んでいます。製図で用いられる第三角法は、通常、正面、平面、側面の3つの図面で構成されています。立体を平面に正確に表すためには工夫が必要です。 質問のある生徒や早くできた生徒は先生のところに並びます。OKをもらった生徒は作業中の仲間のアドバス役に回ります。作業中は活気のある状態でしたが、話を聞くときはしっかりと耳を傾けることができました。 (写真7年2組の授業の様子です。)    7年社会(世界の気候を調べよう)

【本時の目標】「今後の調べ学習の流れを理解する。」

7年生の社会科、第1章は「世界各地の人々の生活・文化と自然との関わりについて理解し、説明することができる。」という単元の目標で進めていきます。世界にはさまざまな環境があり、人々は工夫しながら暮らしています。7年生は世界の地域から班ごとに選んだ地域(環境)についてChromebookを使って調べていくことになりました。 写真の7年1組では、1班が温暖な地域、2班と5班が雪と氷に囲まれた地域、3班が暑い地域、4班が乾いた地域、6班は標高が高い地域となりました。班でファイルを共有しての作業が始まりました。    5月生徒朝礼(生徒総会、運動会に向けて)

【生徒会長より】

皆さんおはようございます。来週の月曜日には生徒総会が行われます。さらに志村第五中学校をより良くするため、各委員長が皆さんの質問や要望していたことに回答します。皆さんも生徒会の一員として集中して臨みましょう。また来月には運動会も行われます。全員で協力し最高の思い出にしましょう。そのためにも体調に気を付けて過ごしてください。 (写真は左から、生徒会長の話を聞く生徒の様子、朝礼を進行する生徒会役員の皆さん、生徒総会議案書です。)    中央委員会

昨日は生徒総会に向けて専門委員会が開かれ、今日は中央委員会に各委員長が集まりました。各委員会からの報告があり、生徒会役員は生徒会だよりをChromebookを使って作成していました。来週月曜日は生徒朝礼もあります。これからの生徒の活躍が楽しみです。

学年目標

3学年分の学年目標の掲示物が出そろいました。

一番早く掲示されたのは8年生でゴールデンウイーク前には廊下に掲示されました。 「切磋琢磨 色々な経験を通して、お互いを高め合い 支え合える8学年」 二番目に掲示されたのは7年生。ゴールデンウイークの谷間には掲示されていました。 「互いに尊重〜楽しく慣れる〜」 そしてゴールデンウイークを終えた9年生の掲示が現れました。さすが最上級生、素敵なできばえです。 「Beyond the Stage!〜その先をめざして前に進もう〜」    7年国語(オノマトペの効果)

【本時の目標】「擬声語、擬態語の効果を考えよう。」

7年生の国語では物語「竜」を学習しています。これまでの授業では物語のあらすじを追いながら竜の三太郎の様子や気持ちの変化を見てきました。今日はこの物語に多く使われているオノマトペ(擬声語、擬態語など)の効果を考えました。個人で考えたのち、ミニ・ホワイトボードを使って班で出た意見をまとめ、それを前に出て発表するという流れで行いました。生徒からは、 ・実感しやすくなる。よりリアルに伝わる。 ・文が短くなってわかりやすい。 ・想像しやすい。 などがあがりました。 最後のまとめでは、各班の発表を参考にワークシートに2文でまとめるよう指示がありました。 (写真は7年3組の授業の様子です。)    歯科検診(全学年)

新しい歯科校医の先生をお迎えして全学年で虫歯や歯周疾患の有無について検診を実施しました。

大きな虫歯がたくさんあるという生徒はいませんでした。歯垢が気になる生徒は見られたので、日々の歯磨きなどはしっかりやってほしいと思います。異常の有無にかかわらず、歯科健康診断結果のお知らせが配布されます。指摘を受けた生徒は必ず歯科医で受診してください。    響き合う学びのエリア教育研修会

舟渡小学校の先生方による授業参観後、教科ごとの分科会で意見交換を行いました。全体会では各分科会から報告がありました。舟渡小校長先生からの講評では、「板橋区授業スタンダードである目標、流れを明示することが全員の先生で実践されている」「input → think → output」の流れを意識して授業を作っている」「2文80文字で書くことを小学校でも取り組んでいます」と話がありました。

異校種の授業、児童・生徒を見ることは教員の視野を広げ、先生の力量の向上につながります。引き続き、同じ地域に育つ子どもをともに育ててまいります。  7年数学(正負の数)

7年1,2組の数学少人数授業です。「正負の数」を学習しています。今日は3月までお世話になった舟渡小の先生が参観するなか、〔発展コース(1,2組合同)〕と〔7−1標準コース〕は乗法について、〔7−2標準コース〕は加減混合について学習しました。

【本時の目標】 〔発展〕「正負の数の乗法の計算をすることができる。」 〔7−1標準〕「同符号、異符号、2つの数の乗法について加法などを用いて理解し、計算できる。」 〔7−2標準〕「加法と減法の混じった計算を途中式を書いて計算をすることができる。」 舟渡小学校と共通して取り組んでいる「読み解く力」を伸ばしていくために、 これまで習ったことを活用して式で表したのちに、その考え方を自分の言葉で説明できるようにしました。 (写真は左から発展コース、7−1標準コース、7−2標準コースです。)    |

|

||||||||||||