1月25日の給食

・白菜のクリーム煮 ・みかん ・牛乳 【Soy(ソイ)ドッグ】 大豆を英語で“Soy(ソイ)”と呼びます。 きょうのSoy(ソイ)ドッグのミートソースに“大豆ミート” という大豆から脂肪分と水分を抜いて、お肉そっくりになった大豆をつかっています。お肉にそっくりですが、カロリーはお肉の約1/4で、コレステロールもまったく含まれていません。 大豆には、体がグングン大きくなるみんなの筋肉や皮ふ、ほねや歯をなどをつくり、たくましく丈夫なからだをつくるのに欠かせない栄養がたくさん含まれています。 1月24日(水)今日の学習より

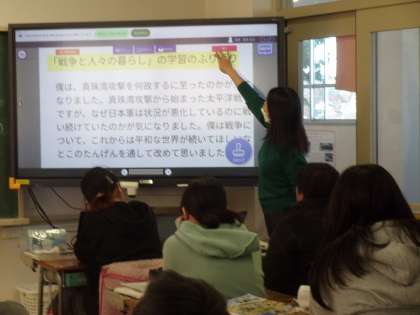

6年1組の社会科「平和で豊かな暮らしを目ざして」

はじめに、前単元の「戦争と人々の暮らし」を振り返り、一人一人が記述したものを共有しました。学習からどんなことを学び、どんな疑問を感じたのか、そして自分の考えをまとめて書く力がついてきています。 本時では、そのつながりを受け止め、戦後の暮らしを表した文章や写真から、人々がどんな願いをもっていたか想像しながら、自分の考えを記述しています。それらをグループで伝え合ったあと、グループの代表児童がみんなの前で説明しています。6年生らしい学習の形態だと感心しました。

1月24日(水)狂言鑑賞教室

和泉流宗家による狂言鑑賞教室を行いました。

狂言師の和泉元彌さん、和泉淳子さん、三宅藤九郎さん、そしてお母様の和泉節子さんも駆け付けてくださいました。狂言のお話、狂言「盆山(ぼんさん)」、「痺(しびり)」、ワークショップの構成です。 600年ほど前、室町時代に始まった狂言。庶民の日常を題材にした内容を中心とした喜劇です。のこぎりで木を切る音(ずこ、ずこずこずこ)や犬の鳴き声(びょうびょうびょう)など、独特な擬音の響きと、言葉のリズムや滑稽さ、繰り返し登場する裏切らない面白さに、子供たちも大喜びでした。 ワークショップでは、さようならの挨拶を「さ〜ら〜ば〜、さ〜ら〜ば〜」と正しい姿勢で唱えたり、目と耳と心で挨拶することを体験しました。 和泉元彌さんの「素直な気持ちで、今を生きること、そして未来を生きていってほしい」と仰ってた力強いメッセージが印象的でした。

1月24日の給食

・ししゃもの磯辺揚げ ・大根と長ネギのみそ汁 ・牛乳 【1月24日から30日は”学校給食週間”です!】 明治22年に山形県の小学校で、貧しくて学校にお弁当もって行くことができず、お腹をすかせている子どものために、おにぎりと簡単なおかずをだしたことが、給食のはじまりといわれています。 今では給食は、空腹を満たすだけでなく、みなさんの健康作りに役立つよう、栄養のバランスを考えて作られています。すききらいせず食べることや、毎日おいしい給食を食べられることに、感謝の気持ちをもつことのできるみなさんになってほしいと思います。 今日は、学校給食週間にちなんだ献立です。板橋区では昭和47年に米飯給食を「五目ごはん」で始めました。 1月23日(火)今日の学習より

5年1組の音楽です。

卒業式で演奏する「威風堂々」を通して、思いを表現に生かす学習に取り組んでいます。楽譜にある強弱記号に着目して、その名称と意味を楽譜に書き込んでいます。 強弱の意味を全体でおさえ、それをリコーダーでどう表現したらいいか、子供たちからいい気付きがありました。息の量や強さを考えながら、同じリコーダーパートの友達と合わせて、互いに高め合っています。音色に耳を傾け、素直に音と向き合っている姿が、素晴らしかったです。 6年2組の国語「心が動いたことを十七音で表そう」の学習です。 一人一人が作成した俳句を詠みの良さや工夫の面白さを味わっています。比喩、擬人法、体言止め、擬態語などの工夫を凝らした力作ぞろいです。どれを選んだらいいか、みんな悩んでいました。子供たちは、良いと思った友達の作品を3つ選び、その理由について発表していました。

1月23日の給食

・チキンカレー ・大根サラダ 【大根】 芝居がへたな役者のことを、「だいこん役者」といいます。 これは、大根は消化がよいため、たくさん食べてもおなかの調子が悪くならず、食あたりをめったにしないことから、あたらない(芝居がうけない)役者を、「だいこん役者」とよぶようになったそうです。 このたとえにもあるように、大根には、消化を助けてくれる栄養が、たくさん含まれているので、とても消化のよい食べものです。 また、ビタミンCも多く含まれていて、風邪などの病気にかかりにくくしてくれます。今の季節にはもってこいの野菜です。 1月22日(月)クラブ活動より

クラブ活動の様子です。

自然科学クラブでは、カルメ焼を作っていました。温度や熱する時間の関係でしょうか?どの班も水飴状態に…。次にリベンジです。 卓球クラブやバドミントンクラブでは、異学年で楽しみながら、ゲームを楽しんでいました。

1月22日(月)今日の学習より

5年1組の国語です。

"テクノロジー"について書かれた説明文の導入の学習です。テクノロジーから、イメージすること、身近にあるテクノロジーについて、子供たちはあれもこれもと、積極的に発言しています。 先生が、次時に本文「弱いロボットだからできること」を読むことを伝えると、"やったぁ〜"という声が聞こえるほど、楽しみにしている子供たちでした。 2年3組の体育「とびあそび」です。 4つの場を自分たちで用意し、整然と並び、互いに良かったことを伝え合いながら、学習を進めています。今日は跳んでいる姿勢などについてアドバイスをしていましたが、次回は踏み切りの脚、着地など、ポイントをしぼって学習していきます。

1月22日(月)ユニセフ募金のお知らせ

紛争や災害などにより貧困に陥っている子供たちが、世界中にいます。貧困に陥っている子供たちは安全な水を飲んだり十分な食べ物を摂ったりすることも難しく、十分な教育を受ける機会も得られにくいのが現状です。その支援に参加したいと、代表委員会の子供たちが全校に呼びかけました。 来週29日(月)から31日(水)朝に、各昇降口で受け付けます。皆様のご協力をお願いします。 1月22日の給食

・アーモンド和え ・ジョア(マスカット味) 【あぶたま丼ってなぁに?】 あぶたま丼とは、油揚げや玉ねぎ・とり肉を甘辛く煮て、卵でとじ、ごはんにかけたものです。油揚げの「あぶ」と卵の「たま」をとってあぶたま丼と呼びます。親子丼に似ていますが、少し違いますね。 ところで、油揚げは何からできているか知っていますか?油揚げは、豆腐を油で揚げてつくります。豆腐を薄く切って揚げたものが油揚げ、豆腐を1丁そのまま揚げたものが厚揚げです。 1月20日(土)今日の学習よりー3

「いたばし学級活動の日」学級会の様子です。

6年1組「クラスをよりよくするためには」卒業に向けて、クラスで取り組みたいことについて話し合っています。 6年2組「クラスをよりよくするためには」お楽しみ会の内容について、話し合っています。

1月20日(土)今日の学習よりー2

「いたばし学級活動の日」学級会の様子です。

1年3組「ありがとう6年生」 お世話になった6年生に、どうやってその思いを伝えたらいいのか話し合っています。 3年1組「クラスをよりよくするためには」3月に行うお楽しみ会について、話し合っています。 3年2組「クラスをよりよくするためには」3年2組が仲良く楽しいクラスになるために、お楽しみ会の「はじめの会」について話し合っています。

1月20日(土)今日の学習よりー1

1月の土曜授業プランは、板橋区の全小中学校の取組「いたばし学級活動の日」です。全学級で、子供たち一人一人が、学級や学校生活をよりよくしていこうと主体的に考え、話し合っています。

2年3組「クラスのみんなとなかよくなろう」体育館での遊びについて話し合っています。 4年2組「スマイル5の内容を決めよう」2年生が楽しめるスマイル5の遊びについて、話し合っています。 5年1組「クラスをよりよくするためには」転入生の友達と仲を深めるために、何をするか話し合っています。

1月19日(金)今日の学習より

4年2組の国語です。

「世界一美しいぼくの村」の最後の一文、”その年の冬、村は戦争ではかいされ、今はもうありません。”に着目して、その意味することについて考えています。戦争で破壊されたもの、破壊されずに残っているものを物質的なものと人々の思いに触れて、考えたことを友達に伝えていました。 2年2組の体育「とびあそび」です。 いろいろな跳び遊びの楽しさに触れ、前方や上方に跳んだり、連続して跳んだりしています。ケンパー跳び、ジグザグ跳び、ゴム跳び、平均台、ゴム跳び、縄跳びなど、様々な場でいろいろな跳び方を楽しんでいました。

1月19日の給食

・茎わかめの佃煮 ・鯖の香味焼き ・豆腐とわかめのすまし汁 ・牛乳 【茎わかめの佃煮】 「佃煮」は、東京都中央区の佃島で、漁師さんたちが、保存を兼ねて小魚を煮て食べていたのがはじまりと言われています。佃島でつくられたので、佃煮と呼ぶようになりました。昔は現在のような冷凍保存ができなかったので、保存食として濃い味つけの佃煮は安心して手軽に食べられるおかずとして、人気が高かったようです。今日は、茎わかめをつかった茎わかめ佃煮です。 1月18日(木)今日の学習よりー2

4年3組の道徳です。

教材「ネコの手ボランティア」から、すすんで人のために働こうとする心情にせまっています。この教材は、阪神淡路大震災で、避難所になった小学校の体育館で、自分たちにできることを考え、取り組んだ子供たちのお話です。震災から3か月たっても、お話の子供たちがボランティアを続けた思いについて、グループで伝え合っていました。 3年2組の理科「明かりをつけよう」です。 豆電球と乾電池をどのようにつなぐと明かりがつくか、そのつなぎ方を調べています。予想を立て、実験、結果、考察へと、個別学習とグループ学習の場面をしっかり分けながら、学習しています。子供たちから「考察にいってもいいですか?」と。学習の流れや学ぶ形が定着しています。

1月18日(木)今日の学習より−1

5年2組の体育です。

跳び箱で台上前転に取り組んでいました。 課題別に場を設定し、一人一人が自分の課題に合わせて取り組んでいます。跳び箱の上で、回転するそのあと一歩に向けて、勇気をもって繰り返し頑張っている子供たちもいました。授業の後半には、課題を克服し、跳べるようになってきた子供たちが増えていました。 準備、片付け、友達へのアドバイス、励ましの声かけもよくできていた子供たちです。

1月18日(木)地震を想定した避難訓練

ほとんどの子供たちが校庭で遊んでいた20分休み。緊急地震速報を聞いた子供たちは、校庭にいた先生たちの指示で、校庭の中央に姿勢を小さくして集まりました。 校舎内に残っていた子供たちは、近くの教室に入り、机の下にもぐって頭を守っていました。(写真は校庭避難の様子です) 元日の能登半島地震、29年前の阪神淡路大震災、13年前の東日本大震災・・・。 地震は、私たちの身近な災害の一つです。これからも「自分の命は自分で守る」ために、災害安全に向けて、毎月しっかりと取り組んでいきます。 1月18日の給食

・レンズ豆のスープ ・コールスロー ・牛乳 【レンズ豆のスープ】 レンズ豆は、真ん中が少し厚みがあるのが特徴です。顕微鏡などで使われている「レンズ」は、この豆の形に似ているところから名づけられました。インド、トルコ、カナダなどでたくさんつくられています。 皮つきのレンズ豆は、緑色や薄茶色ですが、皮をむくときれいなオレンジ色に変身します。きょうのきゅうしょくでは、このオレンジ色のレンズ豆をスープに入れました。煮るとオレンジ色は薄くなり、クリーム色になります。 1月17日(水)今日の学習より

1年1組の道徳の学習です。

初めに、隣の友達とソーシャルスキルかるたに取り組んでいました。かるたゲームを通して、友達と仲良く楽しく過ごすための言葉にたくさん触れていました。 教材「うちゅうせんにのって」では、景色の写真を見て、どんなところが美しい、きれい、すてきだと思ったか、子供たちが発表していました。 また、お母さんが子供に本を読んでいる写真と本文からも、すてきだと思うことについて子供たちはChromebookで記述していました。身の回りにある「もの」だけでなく、「人とのかかわり」についても、感じ取っていることがすてきですね。

|

|