9月21日(水)6年生 算数の授業「分数のわり算」より

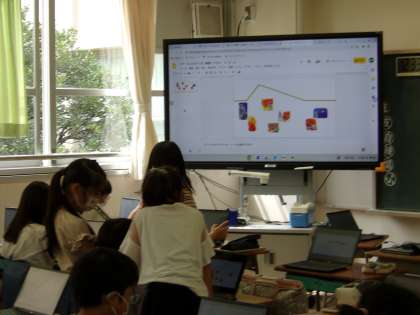

今日から6年生の算数では、「分数のわり算」の単元に入り、習熟のコースやメンバーも変わりました。6年2組で行っていた授業の様子です。

問題『3/4dLで2/5m²の板をぬれるペンキがあります。このペンキ1dLでは、何m²の板をぬれますか。』に対して、どのように立式できるか、そのわけを友達に説明できることをめあてにした学習です。 自立解決のあと、トリオ(3人組)になって、自分の考えを伝え合ったり、友達が記述したノートをもとに、別の友達が説明をしたりして、理解を深めていました。

今日の給食 9月20日(火)

・にんじんごはん ・いかのかりんとう揚げ ・豚汁 今日は、台風の影響も心配されましたが、無事に献立通りの給食ができました。 にんじんは、お肌に必要な栄養や風邪に負けない免疫力を高める栄養が豊富です。 みなさんは、にんじんにいろいろな種類があることを知っていますか? 日本に最初に伝わったにんじんは、赤くて細長い種類のにんじんで栽培が難しく貴重な野菜でした。今日の給食や普段の食事でよく見るにんじんは、後から日本に伝わったオレンジ色をしている西洋のものです。今ではとても身近な野菜になりましたね。 9月17日(土)今日の授業から〜土曜授業プラン〜

今日は6年生のどの学級でも図工「バランス・アンバランス」に取り組んでいました。自分で計画したデザインに沿って、ウルトラファインボードをカッターで切ったり削ったりして、形にしていきます。(写真は6年2組です)

3年3組の国語では、「サーカスのライオン」の物語の構成を考えるにあたり、心情曲線を活用していました。タブレットの操作で、一人一人が自分の考えを表現しています。 1年生は、育てていたあさがおのつるを使ったリース作りです。上手に束ねて丸くし、リースの形を作っていました。

今日の給食 9月16日(金)

・胚芽パン ・岩見沢市産かぼちゃのクリーム煮 ・フレンチサラダ 今日は、「とれたて村給食」で、北海道岩見沢市から新鮮なかぼちゃを届けてもらいました。お配りしているとれたて村給食だよりで、今日のかぼちゃについて知ることができるのでぜひご家庭で読んでみてください。 今日のパンは、給食では珍しい胚芽パンでした。とれたて村のかぼちゃを使ったクリーム煮と一緒に味わって食べました。 9月16日(金)今日の授業から

5年生の算数「平均を使って、歩はばを求めよう」では、実際にメジャーを使って廊下で計測していました。10歩の合計が438センチだから・・・平均は?学習したことを生活に生かしていました。

4年生は、運動会で花笠音頭を踊ります。まだ、練習3回目ですが、一つ一つの動作をビシッと止めるように、格好良く踊っていました。 1年1組の身体計測では、計測の前に保健指導を行っていました。絵本「おしえて!くもくん」の読み聞かせから、プライベートゾーンの大切さや困ったときにイヤ!と声をあげること、大人に必ず相談することなど、子供たちを性被害から守るための大切な学習です。子供たちは、養護教諭の話を真剣に聞いていました。小さいうちに大事なことを丁寧に伝えることの大切さを、改めて感じました。(今年度は1年生、昨年度は今の2年生、3年生で実施しました。)

9月15日(木)今日の授業から

3年3組の社会では、「店ではたらく人と仕事」学習で、お店(スーパーマーケット)の工夫について、発表していました。「お得情報が分かりやすく貼ってある」「重いもの(お米など)はレジの近くに置いてある」など、教科書の資料や実際に買い物に行ったときに気付いたことを発表していました。コロナ禍で、学校単位でのスーパー見学が叶わないため、おうちの方と調べていただいたことも、学習に生きていました。

2年生は『にんじゃ学校』今日で3日目です。子供たちは、にんじゃになりきって、様々なポーズや動きを表現しています。動きの軽快さが、2年生の子供たちに合っていると思いました。「にんじゃりばんばん」の曲に合わせて笑顔いっぱいでした。 5時間目に、1年1組は、校舎裏で虫や生き物を探していました。クモ、バッタ、カナヘビ、トカゲ・・・いろいろ見付けては、大事そうに虫かごに入れていました。

今日の給食 9月15日(木)

・カレーライス ・コールスローサラダ カレーは、インドからイギリス、イギリスから日本へと伝わってきました。 戦後、昭和23年には学校給食に登場するようになり、昭和57年、学校給食開始35周年の記念に学校給食週間の1月22日が「カレーライスの日」になりました。 この日は、全国の小中学校の給食で一斉にカレーライスを食べたそうです。 今日の給食のカレーライスもとても人気がありました。 9月15日(木)避難訓練〜地震想定〜

今日は、緊急地震速報を活用した避難訓練を行いました。放送をよく聞き、教室では安全に身を守る姿勢をとっています。どこで遭っても「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」場所に避難することをお話ししました。

今後、首都直下型の大きな地震が30年以内に高い確率で起きると言われています。それが30年後かもしれないし、明日かもしれない・・・。自分の身は自分で守れるように、毎月の避難訓練の積み重ねが大切です。 今日、避難に要した時間は5分29秒。静かに集合し、良い姿勢で話を聞くことができ、とても立派でした。

9月14日(水)4年科学館移動教室

板橋区の教育科学館移動教室に行ってきました。

実験学習では、食塩水や活性炭を使って、電池を作りました。自分の作った電池で豆電球が点いたことに驚いていました。 プラネタリウムでは、月や星の位置や形の観察をしました。月や星がどのような動きをするのか分かりやすく学習ができました。 驚きと笑顔に包まれながら、学ぶ楽しさを実感することができました。

今日の給食 9月14日(水)

・菜飯 ・豚肉とじゃが芋のみそ煮 ・ぶどう 今日の給食のくだものは、巨峰でした。巨峰はぶどうの王様と呼ばれ、人気のあるくだものです。ぶどうは、花が咲いた後、一粒一粒に栄養が届くように粒の数を調節して育てられます。大切に育てられたぶどうを味わいました。 9月13日(火)今日の授業から

1時間目の6年生は、運動会で踊る「ソーラン節」の初日。踊りの意味を理解しつつ、動きを覚えていきます。今日はbefore→afterのbefore。まさに1回目の全体練習。これからスタートです!

4年2組の音楽では、「エーデルワイス」をキーボードやリコーダーで演奏しました。リコーダーでは、先生の良くないお見本(良い音色に気付かせるために)を聴くことで、滑らかな音色やタンギングに気を付けて吹こうとする意識が高まっていました。 1年2組は、生活科でシャボン玉を作って遊びました。初めはストローで小さなシャボン玉を作っていましたが、道具を少しずつ大きいものに変えながら、大きなシャボン玉を作って楽しんでいました。「先生〜、見て見て!」が止まらなかったです。

今日の給食 9月13日(火)

・さばの香り焼き ・のりのおひたし ・もずく汁 もずくには、糸のように細いものや太くてコリコリした食感のものなど、いろいろな種類があり、ほとんどのもずくは沖縄産です。 もずくのヌルヌルは、「フコイダン」という食物繊維で、お腹の調子を整えたり、ウイルスと戦う力を強くする働きがあります。 9月12日(月)算数研究授業5年生

5時間目に算数の研究授業を行いました。「平均」の2時間目です。前時に学習した「平均」「ならす」という言葉を復習した後、「0があるときの平均の求め方を考えて説明しよう」をめあてに学習を進めました。

問題の表には、”0”があり、それを式に表すのか、そして割る数に含まれるのかどうか・・・?考えが2つに分かれました。問題文の大切なキーワードを各自がChromebook上でピン留めしたり、自分の考えをトリオ(3人組)グループで伝え合ったりして、学習のねらいに迫るために工夫して取り組んでいます。

9月12日(月)今日の授業から〜6年算数〜

分数のかけ算の単元で、逆数について考えていました。積が1になるかけ算について、単純に分子と分母が逆の分数だけでなく、約分をすることで、さらに多くの組み合わせがあることを学習しました。

今日の給食 9月12日(月)

・洋風卵とじうどん ・いももち ・アップルシャーベット いももちは、じゃがいもの産地で有名な北海道の郷土料理として、いろいろな地域で親しまれています。昔、食べ物があまりなかった時代にも食べられていた料理で、手軽に作ることができ、今でも北海道ではおやつとして人気があるそうです。 岐阜県、高知県、和歌山県などでも食べられていて、さまざまな味付けや、形、焼き方があります。 今日は、バターや塩で味を付け、揚げて作りました。 9月9日(金)今日の授業から

6年生は学年全員で80メートルのタイムを計りました。夏休み明けで、体がぐんと大きくなった子もいたようです。コーナーでの体のコントロールに気を付けて、思いっきり走り抜いていました。

1年2組は、3時間目の後半に雨が上がり、プールに入ることができました。すっきりとした晴れではなかったので、水の中の方があたたかく感じたようです。検定では、水の中で目を開けて、沈んでいるおもちゃを拾うことにチャレンジしていました。また、来年、それぞれのめあてに向かって、頑張りましょう。

今日の給食 9月9日(金)

・牛乳 ・こぎつねごはん ・かきたま汁 ・お月見団子 今日は、お月見の行事食で白玉粉にかぼちゃを混ぜて黄色い月のようなお団子にしました。 お月見団子は、秋の農作物がとれることに感謝し、お米を粉にしてお団子を作り、月が1年で1番明るく美しいといわれる「中秋の名月(十五夜)」にお供えしたのがはじまりといわれています。 校内の「今日の献立」を紹介するホワイトボードには、給食委員さんが行事食の絵を描いてくれました。 9月8日(金)今日の授業から

1年3組は、生活科の時間に「ふうせんかずら」と「おくら」の観察をしていました。色は?形は?さわった感じは?よく見ながら、絵や言葉で表していました。あさがおの観察の経験から、気付きが増えています。

3年2組は、フラフープを使って一人で回したり、二人で転がしてパスし合ったりしていました。運動会では表現演目で使用します。これからフラフープの操作に慣れて、楽しく表現できるように取り組んでいきます。

今日の給食 9月8日(木)

・なす入りトマトソーススパゲッティ ・ごまドレッシングサラダ ・黄桃 トマトとなすは同じ「なす科」の植物です。なす科の植物には、ほかにピーマン、じゃがいもがあります。野菜だけを見ると、なす、トマト、ピーマン、じゃがいもが同じ仲間なのは不思議ですが、花を見るとよく似ています。今日は、同じ仲間のトマトとなすの入ったスパゲッティでした。 今日の給食 9月7日(水)

・麦ごはん ・四川豆腐 ・切り干し大根入りサラダ 今日の給食のサラダは、「切り干し大根」が入っています。 切り干し大根は、大根を細長い形に切って太陽の光に当てて乾かして作ります。 干した野菜には、おいしいうまみと栄養がぎゅっと詰まっています。 骨や歯を作る大切な「カルシウム」は、生で食べるよりも15倍ほど多くとれるといわれています。 |

|

|||||||