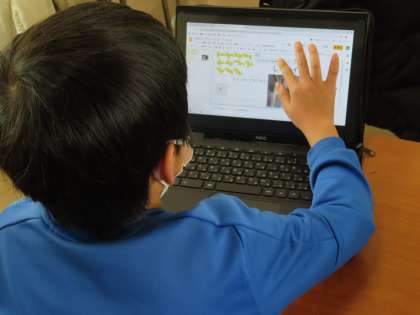

4年生の様子

4年生の1時間目の様子です。子どもたち同士でプレゼンテーションの作成の仕方を説明していました。画像の挿入の仕方など1つ1つの手順を丁寧に説明することができていました。できない友達がいたときには周りの席の子同士で助け合っていました。

【4年生】 2021-12-22 17:23 up!

12月21日

鮭ご飯 牛乳 かぼちゃコロッケ ゆずドレサラダ

冬至というのは1年中で一番夜が長い日のことです。今年の冬至は明日22日です。今日、給食では1日早く冬至の行事食にしました。昔の人は夏の真っ赤な太陽をあびて育ったかぼちゃを大事に保存しておきました。そして冬至の日に、そのかぼちゃを食べると病気にならないと考えていました。かぼちゃはビタミンAのもとベーターカロテンがいっぱいあります。ビタミンAはひふやのど、鼻のねんまくを強くし風邪をひきにくくします。野菜が少ない冬に風邪に負けないようかぼちゃだけでなく、にんじん、ほうれんそうなどの色のこい野菜をいっぱい食べましょう。給食では今日、かぼちゃでコロッケを作りました。コロッケにはラッキーハートにんじんも入っています。2学期最後のラッキーハートにんじんと言うことで今日は1クラス6個入れました。また、冬至の日はゆず湯にも入ります。ゆずは11月、12月が旬の果物ですが、風邪の予防をするビタミンCが多く含まれています。昔の人はゆずが健康に良いことを知っていて冬至の日にゆず湯に入りました。給食ではゆずをサラダのドレッシングに使っています。ゆずの香りがしますか。

今日はかぼちゃとゆずを食べて寒い冬を健康に過ごしましょう。

【給食献立】 2021-12-21 17:41 up!

中休みの様子

ビオトープの池やビニールシートに氷がはっていました。子供達はすぐに見つけて、「冷たいね」と言いながら触っていました。冬を肌で感じる季節になりました。

【できごと】 2021-12-20 17:02 up!

12月20日

かけカレー南蛮 牛乳 いももち りんご

いももちは北海道の郷土料理として有名です。北海道は昔、稲の栽培をしていなかったため、米が不足しており、じゃがいもを主食としていたことからじゃがいもを使ってもちを作るようになったのが始まりです。いももちは、じゃがいもを良く茹でてからマッシャーでつぶし、でんぷんを加えよく混ぜてから小判型に形を整えて油で揚げます。今日はバターも入れています。甘いたれをかけて出来上がりです。もちもちして美味しくできました。

うどんの歴史は古く1,270年前頃、中国から伝えられ、その頃はこんとんと呼ばれていましたが温かい汁に入れて食べるようになり、おんとん呼ばれるようになりました。その後うんとん、そして今のうどんの呼び方に変わったと言われています。このこんとんはヨーロッパにもシルクロードを渡って伝えられイタリアではパスタになりました。

【給食献立】 2021-12-20 17:02 up!

児童朝会

本日の児童朝会の様子です。コロナ前と同じように、全クラスが体育館で整列しました。副校長先生からは「冬至」についてのお話がありました。今年の冬至は12月22日の水曜日で、この日は一年中で最も昼が短く夜が長い日です。この日を境に、季節は春に向かっていくと言われています。

いよいよ学期末です。体調や身の回りをきちんと整えて冬休みを迎えられるようにしましょう。

【できごと】 2021-12-20 15:53 up!

1年生の様子

1年生の図工の様子です。紙をひらくと絵が出てくるびっくりカードを考えてつくりました。どんなものが現れたら楽しいかな、ドキドキするかなということを考えて楽しみながら取り組むことができました。

【1年生】 2021-12-20 15:48 up!

5年生の様子

5年生の体育の様子です。ベースボール型ゲームを行いました。チームで協力して楽しくプレイすることができました。

【5年生】 2021-12-20 15:45 up!

4年生の様子

5時間目に音楽で「茶色の小びん」の合奏の発表会がありました。校長先生や副校長先生の前で緊張しながらも、それぞれの楽器を練習した成果を発表することができました。

【4年生】 2021-12-19 11:39 up!

4年生の様子

4年生の図工の様子です。コマ撮りアニメを作成しました。ものや絵を少しずつ動かしなが撮った写真を繋げることで、動画撮影とは違った面白さを表現することができました。

【4年生】 2021-12-19 11:39 up!

1年生の様子

1年生の体育の様子です。縄跳びの学習をしています。「なわとびがんばりカード」を手に、レベル順に短縄の技に取り組んでいます。

【1年生】 2021-12-19 11:39 up!

12月17日

コッペパン ドリンクリザーブ給食 煮込みハンバーグ 星型パスタスープ

お楽しみドリンクリザーブ給食は飲むヨーグルトとコーヒー牛乳のどちらかの予約でしたが飲むヨーグルトが77本、コーヒー牛乳が150本と圧倒的にコーヒー牛乳が多かったです。

ハンバーグはヨーロッパにあるドイツのハンブルグという街で約300年前に豚挽肉にパン粉を入れて作られたフリカデレという料理です。ドイツのハンブルグの人たちが150前にアメリカに移住しドイツの郷土料理のフリカデレはハンブルグで作られたことからハンバーグステーキと呼ばれアメリカに広まりました。日本で初めてハンバーグが作られたのは139年前でその時はジャーマンステーキと呼ばれていました。今のようにハンバーグが多くの家庭で作られるようになったのは50年前頃からです。

【給食献立】 2021-12-19 11:39 up!

研究授業がありました(6年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。6年生は社会の「戦争と人々のくらし」という単元で、どのように戦争が広がっていったか、教科書の文をもとに関係を図に表し、出来事を年表にまとめる学習を行いました。戦争が、アジア・太平洋の広い範囲に拡大していった背景や経緯を理解することができました。

【6年生】 2021-12-17 13:41 up!

研究授業がありました(5年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。5年生は理科の「流れる水のはたらき」という単元で、川が増水することによって、どのような災害が起きるかを今まで学習したことをもとにして考え(推論)、説明する活動をしました。

【5年生】 2021-12-17 13:41 up!

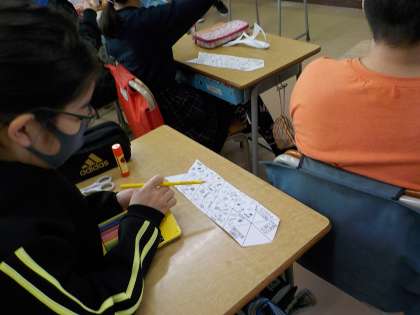

研究授業がありました(4年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。4年生は算数の「直方体と立方体」という単元で、立方体の展開図は1辺の長さが分かればかけることを理解し、実際に展開図をかいて立方体をつくる学習をしました。

【4年生】 2021-12-17 13:41 up!

研究授業がありました(3年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。3年生は国語の「自分の考えをつたえよう」という単元で、教科書の文章から、筆者が自分の考えをより相手に伝わりやすくするためにしている工夫がどんなところにあるのかを考えながら読みました。

【3年生】 2021-12-17 13:41 up!

研究授業がありました(2年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。2年生は算数の「長いものの長さのたんい」という単元で、m、cm単位で表された長さの加減の計算の仕方を考えて友だちと確かめ合いました。

【2年生】 2021-12-17 13:41 up!

研究授業がありました(1年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。1年生は国語の「おとうとねずみチロ」という単元で、登場人物の気持ちや様子を表す言葉に注目することで、おばあちゃんにお礼を言うチロの気持ちを想像しながら読むことができました。

【1年生】 2021-12-17 13:41 up!

3年生の様子

3年生の図工の様子です。自分で考えた食べ物のキャラクターをタブレットを使って紹介していました。作品をすぐに全体で共有できるのもタブレットの良さです。

【3年生】 2021-12-16 14:51 up!

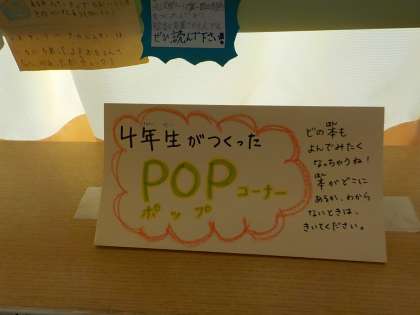

4年生の様子

4年生が国語で「POP作り」をしました。おすすめの物語や絵本を紹介するために、図書室に掲示しました。

【4年生】 2021-12-16 13:19 up!

5年生の様子

保健の学習で栄養について学びました。栄養士の先生が5大栄養素には、様々な食材があること教えてくださいました。児童は知るだけでなく、カードを使って栄養素を学べる、「栄養素の六角カード」を作成しました。「おうちの人にも栄養のバランスが大切なことを伝えたいです」と感想を書いていました。

【5年生】 2021-12-16 13:16 up!