タブレットクリーナー(7組・家庭科)

7組家庭科では、タブレットクリーナーの製作が佳境に入っています。今は、1人ひとりがデザインしたイラストの裁縫が終わり、クリーナーの紐(ひも)をつける工程になりました。多様な色を組み合わせ、クリーナーにつけたら完成です。

【できごと】 2021-12-20 13:24 up!

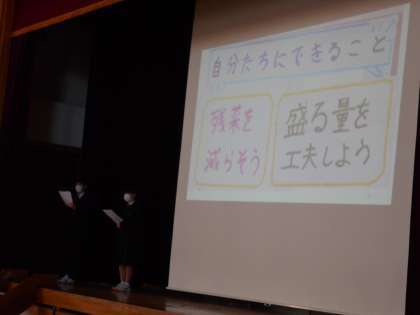

SDGs(生徒集会より)

本日朝、生徒集会が行われました。今日は給食委員会より、先日行った『食缶からっぽキャンペーン』の結果を基に、SDGsの視点から持続可能な社会づくりの問題提起がありました。途中、クイズを出題するなど、参加型の発表となりました。

「残菜を減らす」、「盛る量を工夫する」ことで、課題解決の道筋を示してくれました。

【できごと】 2021-12-20 10:00 up!

公開授業(道徳)

本日、道徳授業地区公開講座を実施しました。本来は7月土曜授業での実施でしたが、感染症拡大防止の観点から本日に延期していました。平日にもかかわらずご来校くださり、ありがとうございました。

どの学年・クラスも人権尊重の観点から、授業を行いました。授業後の意見交換会では、保護者の皆さまより貴重なご意見をいただく予定となっています。

【できごと】 2021-12-17 14:00 up!

子どもの声が響く教室(総合的な学習の時間)

本日6時間目は、全学年総合的な学習の時間が行われました。この時間は、探究的な学習を通じて、知識や技能、思考力や表現力等を養うことを目的として、単元設定しています。

9年生は進路選択と並行して、世界の課題に向き合うSDGsのまとめを行っていました。成果物は廊下に掲示されています。8年生は、宿泊行事の係会を行っていました。初めての宿泊行事なので緊張感が漂っていました。7年生は、校外学習のコース設定を行っていました。タブレットを駆使し、行き先、タイムスケジュールなどを調整していました。

どのクラスも、子どもの声が響く、素敵な授業でした。

【できごと】 2021-12-16 15:05 up!

カウントダウンカレンダー(7年生)

東校舎の7年生の廊下には、『カウントダウンカレンダー』があります。大きな行事や節目ごとに、毎日日付が更新されます。

今は、移動教室の代替行事として取り組む校外学習に向けた日数が表示されています。6時間目の総合的な学習の時間を活用して、準備を進めていました。

【できごと】 2021-12-14 16:44 up!

7年生理科(地学)

7年生理科では、地学の分野のうち、大地の成り立ちと変化について学習しています。今日は、1人ひとりにルーペと岩石が配付され、手元で「火成岩」と「玄武岩」についての違いを観察していました。

近頃よく起きている地震や軽石などと火山活動を関連付けて考えている生徒がいたようです。

【できごと】 2021-12-13 13:00 up!

研究授業(7年生英語)

本日、7年生の英語で研究授業を行いました。近隣小中学校が1つのグループとなり、互いの授業見学を通して、明日の実践を探る目的として実施しました。

今日は、イラストを見ながら、『〜のように見える』を【look+形容詞】という用法で表していました。参観された先生方は、しっかりとした発音の良さに驚いている様子でした。

【できごと】 2021-12-09 14:21 up!

学年朝礼(8年生)

8年生の学年朝礼は、毎週水曜日に行っています。本日も、ほとんどの生徒が朝早く登校し、時間通りに集会が開かれました。

今日は、3学期に行われるスキー教室の実行委員長のあいさつとスローガンの発表がありました。『白雪の青春〜私もあなたもみんなスキー〜』の合い言葉をもとに、校外学習の成果を踏まえた準備が始まります。

【できごと】 2021-12-08 14:16 up!

研究授業(7年生数学)

本日、7年生数学で研究授業を行いました。生徒の主体的な学びを探究するため、学習活動に着目した授業となりました。平面図形の単元で、前時に学習した角の二等分線や垂直二等分線などの作図を活用した授業でした。

実社会と結びつけるため、『赤一中の校庭に隠された宝物』をある条件をもとに探し出す、という設定でした。これまで学習してきたことに加えて、正三角形の性質を利用して解くなど、生徒は工夫しながら謎解きをしていました。

【できごと】 2021-12-08 14:12 up!

実用品の製作その2(7組美術・技術)

現在、7組の美術では、伝統の「2022年・手作り版画カレンダー」を制作しています。日付を転写し、彫刻刀で彫り、版画で月ごとのカレンダーを手際よく作っていました。この後は、個々が考えた絵づくりに入ります。

また、廊下には、一生懸命、廃材から丹念に木材を加工した「ベンチ」が登場しました。こちらも手作りです。組み立ての後、ニスとペンキを塗り、廃材とは思えないほどダイナミックなベンチとして生まれ変わりました。

【できごと】 2021-12-07 14:25 up!

全校朝礼(

本日、全校朝礼を行いました。開始のチャイムで全員の整列が終わっている、という光景が当たり前となり、今週も気持ちの良い1週間の始まりとなりました。

校長先生から、「人権」について話がありました。全国的にも、12月4日から12月10日までの1週間を「人権週間」と定めており、様々な人権啓発活動が行われています。他者を気遣いながら、あたたかい学校生活を維持していきましょう。

【できごと】 2021-12-06 16:58 up!

実用品の制作(7組家庭科)

7組家庭科では、実用品の製作を行っています。手のひらより小さいサイズの「画面クリーナー」は、表面のデザイン、配色などに工夫が必要です。今日は、考えたデザインの貼り付けや、布材の縫い合わせなど、1人ひとりの工程に合わせて製作が進んでいました。

【できごと】 2021-12-03 12:29 up!

タブレット活用

昨日放課後、ICT支援員の方をお招きし、タブレット活用研修会を行いました。板橋区で採用しているchrome bookは、日頃利用しているwindows仕様と異なるため、細かい技能を中心に勉強しました。その成果を生かして、今日もタブレットを活用した授業が進められています。

タブレットの「ミライシード」には、「ドリルパーク」という機能があります。ご家庭でも使ってみてください。

【できごと】 2021-12-02 14:43 up!

先生方はすごい!(校庭整備)

早朝の豪雨の影響で、校庭は、まるでプールのようでした。1番乗りの先生がすかさず水かきを始め、次いで到着した主事さん方も側溝につまった枯れ葉や砂を排除。次々と到着した先生方が、手際よく、たたき(通路)が見えるまで整備をしてくれました。

日中は12月とは思えない日差しが出ました。体調管理には十分注意して、学校生活を送りましょう。

【できごと】 2021-12-01 14:33 up!

講演会(オリンピック・パラリンピック教育)

本日6時間目、パラリンピック選手(シッティングバレー)をお招きし、講演会を行いました。パラリンピック選手としての経験を通して、中学生の『生き方』の関するヒントがたくさん詰まったお話でした。中でも、(1)友達と比べない、(2)自分のいいところを見つける、(3)自分の嫌いなところに正直になる、の3つのヒントが印象的でした。自分でいいところが見つからなくても、「今日からでもいいところをつくる」ことの具体例として、例えば「帰りの会でしっかり挨拶をする」、「掃除をいっしょうけんめいやる」など、「人がやってないことをやればいいところになる」との力強いことばをいただきました。

【できごと】 2021-11-30 17:05 up!

何気ない『あたりまえ』

写真は、昼休み後の下駄箱の様子です。今日は日差しもあり、いつものように外に出て体を動かす生徒が多くいました。時間ギリギリまで校庭で遊んだ後、しっかりとくつをそろえて午後の授業に臨む姿勢が無意識のうちに身についているようです。

【できごと】 2021-11-29 14:48 up!

研究授業(8年生・特別の教科道徳)

毎週金曜日の1時間目は、特別の教科道徳を行っています。この日、8年生では研究授業を行いました。対象となったクラスでは、「国際理解」をテーマとして、ブータンで活躍した日本人の題材を扱いました。

生徒たちはその人物の心情に触れ、異国での功績の内容だけでなく、人を動かす背景から自身の生き方について考えている様子でした。

【できごと】 2021-11-26 10:32 up!

SDGs(9年生・総合的な学習の時間)

本日6時間目、9年生が学習しているSDGsについて、栄養士の先生から特別授業を受けました。地球規模のあらゆる課題を身近な地域からの視点で解決にあたろうとする試みです。スライドを用いながら具体的な事例を挙げ、何ができるのか、どのようなことが必要か、1人1人、真剣に考えていました。

【できごと】 2021-11-25 16:49 up!

ドリルパーク(タブレット教材)

板橋区では、タブレット教材として、(株)ベネッセが提供する「ドリルパーク」を採用しています。本日8年生英語では、このドリルパークを活用して、不定詞の活用を中心とした問題に取り組んでいました。

英語だけでなく、国・数・理・社の5教科それぞれに問題が用意されているので、ぜひ、時間があるときはチャレンジしてみてください。

【できごと】 2021-11-24 12:40 up!

スキー教室に向けて(8年生)

コロナ禍の中、ガイドラインに基づきながら、宿泊行事の準備を進めています。9年生の修学旅行は延期、7年生の移動教室は校外学習に変更して実施する予定の中、8年生は、今にところ計画通りに準備を進めています。

1月30日(日)からの2泊3日で菅平高原に行く予定ですが、今日は、スキー実習の様子をプロジェクターで視聴しました。

【できごと】 2021-11-22 10:21 up!