児童朝会

本日の児童朝会の様子です。コロナ前と同じように、全クラスが体育館で整列しました。副校長先生からは「冬至」についてのお話がありました。今年の冬至は12月22日の水曜日で、この日は一年中で最も昼が短く夜が長い日です。この日を境に、季節は春に向かっていくと言われています。

いよいよ学期末です。体調や身の回りをきちんと整えて冬休みを迎えられるようにしましょう。

【できごと】 2021-12-20 15:53 up!

1年生の様子

1年生の図工の様子です。紙をひらくと絵が出てくるびっくりカードを考えてつくりました。どんなものが現れたら楽しいかな、ドキドキするかなということを考えて楽しみながら取り組むことができました。

【1年生】 2021-12-20 15:48 up!

5年生の様子

5年生の体育の様子です。ベースボール型ゲームを行いました。チームで協力して楽しくプレイすることができました。

【5年生】 2021-12-20 15:45 up!

4年生の様子

5時間目に音楽で「茶色の小びん」の合奏の発表会がありました。校長先生や副校長先生の前で緊張しながらも、それぞれの楽器を練習した成果を発表することができました。

【4年生】 2021-12-19 11:39 up!

4年生の様子

4年生の図工の様子です。コマ撮りアニメを作成しました。ものや絵を少しずつ動かしなが撮った写真を繋げることで、動画撮影とは違った面白さを表現することができました。

【4年生】 2021-12-19 11:39 up!

1年生の様子

1年生の体育の様子です。縄跳びの学習をしています。「なわとびがんばりカード」を手に、レベル順に短縄の技に取り組んでいます。

【1年生】 2021-12-19 11:39 up!

12月17日

コッペパン ドリンクリザーブ給食 煮込みハンバーグ 星型パスタスープ

お楽しみドリンクリザーブ給食は飲むヨーグルトとコーヒー牛乳のどちらかの予約でしたが飲むヨーグルトが77本、コーヒー牛乳が150本と圧倒的にコーヒー牛乳が多かったです。

ハンバーグはヨーロッパにあるドイツのハンブルグという街で約300年前に豚挽肉にパン粉を入れて作られたフリカデレという料理です。ドイツのハンブルグの人たちが150前にアメリカに移住しドイツの郷土料理のフリカデレはハンブルグで作られたことからハンバーグステーキと呼ばれアメリカに広まりました。日本で初めてハンバーグが作られたのは139年前でその時はジャーマンステーキと呼ばれていました。今のようにハンバーグが多くの家庭で作られるようになったのは50年前頃からです。

【給食献立】 2021-12-19 11:39 up!

研究授業がありました(6年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。6年生は社会の「戦争と人々のくらし」という単元で、どのように戦争が広がっていったか、教科書の文をもとに関係を図に表し、出来事を年表にまとめる学習を行いました。戦争が、アジア・太平洋の広い範囲に拡大していった背景や経緯を理解することができました。

【6年生】 2021-12-17 13:41 up!

研究授業がありました(5年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。5年生は理科の「流れる水のはたらき」という単元で、川が増水することによって、どのような災害が起きるかを今まで学習したことをもとにして考え(推論)、説明する活動をしました。

【5年生】 2021-12-17 13:41 up!

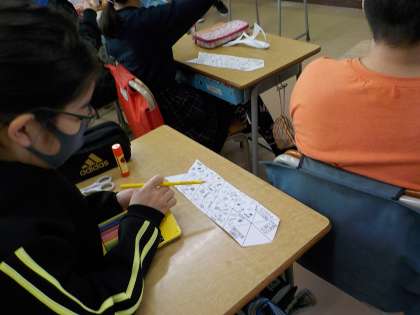

研究授業がありました(4年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。4年生は算数の「直方体と立方体」という単元で、立方体の展開図は1辺の長さが分かればかけることを理解し、実際に展開図をかいて立方体をつくる学習をしました。

【4年生】 2021-12-17 13:41 up!

研究授業がありました(3年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。3年生は国語の「自分の考えをつたえよう」という単元で、教科書の文章から、筆者が自分の考えをより相手に伝わりやすくするためにしている工夫がどんなところにあるのかを考えながら読みました。

【3年生】 2021-12-17 13:41 up!

研究授業がありました(2年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。2年生は算数の「長いものの長さのたんい」という単元で、m、cm単位で表された長さの加減の計算の仕方を考えて友だちと確かめ合いました。

【2年生】 2021-12-17 13:41 up!

研究授業がありました(1年生)

昨日の5時間目に「読み解く力学びのエリア研究発表会」の研究授業がありました。1年生は国語の「おとうとねずみチロ」という単元で、登場人物の気持ちや様子を表す言葉に注目することで、おばあちゃんにお礼を言うチロの気持ちを想像しながら読むことができました。

【1年生】 2021-12-17 13:41 up!

3年生の様子

3年生の図工の様子です。自分で考えた食べ物のキャラクターをタブレットを使って紹介していました。作品をすぐに全体で共有できるのもタブレットの良さです。

【3年生】 2021-12-16 14:51 up!

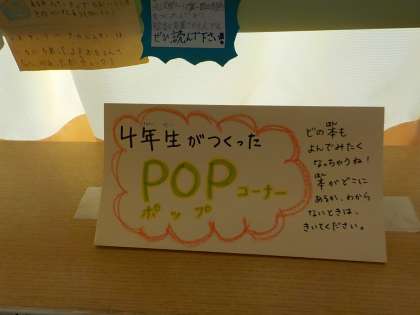

4年生の様子

4年生が国語で「POP作り」をしました。おすすめの物語や絵本を紹介するために、図書室に掲示しました。

【4年生】 2021-12-16 13:19 up!

5年生の様子

保健の学習で栄養について学びました。栄養士の先生が5大栄養素には、様々な食材があること教えてくださいました。児童は知るだけでなく、カードを使って栄養素を学べる、「栄養素の六角カード」を作成しました。「おうちの人にも栄養のバランスが大切なことを伝えたいです」と感想を書いていました。

【5年生】 2021-12-16 13:16 up!

12月16日

わかめご飯 牛乳やきししゃも 塩肉じゃが きんかん

金柑は11月から3月頃までが旬の果物です。九州の宮崎県、鹿児島県、佐賀県で主に作られています。金柑は皮ごと食べます。金柑の皮にはレモンと同じくらいビタミンCが多く含まれています。また皮にはヘスペリジンと言う成分がありビタミンCの吸収をより一層高める働きがあります。ビタミンCは風邪を予防したり、ストレスをなくす働きもあります。

【給食献立】 2021-12-16 13:16 up!

1年生の様子

1年生の国語の様子です。本日は読み解く力の研究授業でした。教科は国語で、「おとうとねずみ チロ」について学習しました。ありがとうと言ったチロの気持ちを考えていました。最後まで集中して授業に参加することができていました。

【1年生】 2021-12-15 17:56 up!

12月15日

ライス 牛乳 チキンストロガノフ サイコロサラダ

12月15日(水)

今日のチキンストロガノフはロシアのビーフストロガノフが牛肉を使っているのに対し、鶏肉を使っているのでチキンストロガノフとしました。ビーフストロガノフは代表的なロシア料理と言われています。この料理は16世紀初頭にロシアのウラル地方で成功した貴族のストロガノフという人が歳をとり歯がなくなり、好物のビーフステーキが食べられなくなったためコックが牛肉を柔らかく煮込んで牛肉の風味を生かして考案されたと言われています。これがストロガノフ家の家伝となり料理が伝わり、この牛肉の煮込み料理にビーフストロガノフという名前がつけられました。牛肉のほかに、玉葱、マッシュルーム、サワークリームを使うのが特徴です。

【給食献立】 2021-12-15 16:51 up!

12月14日

ご飯 牛乳 エコふりかけ もうかさめの東煮 みそ汁

今日のみそ汁を作る時にダシをとるために使った昆布と削り節を使って佃煮を作りました。本来は汁物や煮物に使うダシはとった後に捨てていますが、今日はそれを使って調味料やごまを加えて佃煮を作りました。

関西は料理の味付けは薄いのが特徴ですが、関東では料理の味付けが濃いのが特徴です。今日の東煮は魚にかけるタレを醤油味を濃くしているため関東の東をとって東煮と呼んでいます。使っているもうかさめは青身魚で血液をサラサラにしたり、記憶力を高める脂肪をたくさん含んでいます。

【給食献立】 2021-12-14 15:02 up!