2年生の様子

2年生の算数の様子です。担任の先生がお休みされたので、副校長先生が特別授業を行ってくれました。「もとの大きさの半分は1/2と表す」ということを学習しました。

【2年生】 2022-02-17 14:25 up!

読み聞かせ

今月は読書旬間です。その一環として、今日はなのはなの先生方による読み聞かせがありました。普段なのはなの先生にはあまり関わりの無い児童も多かったですが、読み聞かせをしてくれた先生にすれ違ったとき、お礼を言えた児童も多くいました。

【できごと】 2022-02-17 14:24 up!

避難訓練がありました

2月の避難訓練が行われました。1・2年生は、校庭からの二次避難の仕方を確認しました。校庭への避難では十分でない場合や、校庭で消火活動が行われる場合は近くの板二公園へ二次避難を行います。

【できごと】 2022-02-17 14:24 up!

色が変わりました

本日の放課後に、ビオトープの池の縁を主事室の方を中心に、先生方がペンキで塗ってくださいました。とても色合いがよく、きれいになっているので、明日学校に来たらぜひ見てみてください。

【環境】 2022-02-17 14:24 up!

2年生の様子

2年生の国語の様子です。『ことばを広げよう』という単元の学習をしていました。「ぼくは走る。」という文章に、「いつ、どこで、だれと」を加えることで、相手に伝わりやすい文章にすることができていました。

【2年生】 2022-02-17 14:24 up!

2月14日

キノコスパゲッティ 牛乳 和風サラダ チョコケーキ

今日はバレンタインデーですので給食でもデザートにチョコケーキを焼きました。チョコレートはカカオ豆から作られますが、アメリカの南にあるエクアドルという国で5,522年前頃から使われはじめ、4,000年前頃からはメキシコで栽培されていました。その当時はカカオ豆をすりつぶして水、唐辛子、とうもろこしなどを混ぜてチョコレートドリンクとしてドロドロの飲み物にして飲んだり、お金としても使われていました。これは身分の高い人だけができることでした。520年前にイタリアのコロンブスがアメリカに行った時に、このカカオ豆をスペインに持ち帰りましたが、最初はすりつぶして薬として飲んでいました。少し経ってからハチミツを入れてチョコレートを甘くしたところ、これが人々に大きな驚きと感動をもたらしました。日本へは225年前に薬としてチョコレートが紹介され104年前に今のような甘いチョコレートが作られるようになりました。

チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは肌の老化を防いだり、血液をサラサラにしたり、お腹のクリーニングをしたり、心を落ち着かせるなどの健康に良い効果がたくさんあります。でも脂質や糖質が高いので適量を食べることが大切です。

【給食献立】 2022-02-15 17:03 up!

2月15日

ご飯 牛乳 バサの韓国焼き わかめスープ キャベツの辛子醤油和え

バサは1メートル位ある小太りのナマズの仲間で,アジアにあるベトナムの海で獲れた物です。クセがなく淡泊で上品な味わいです。日本ではバサはあまり有名ではありませんが、世界的にみるとかなり有名です。特にアメリカで人気があります。

脂肪が少なく、体をつくるタンパク質が沢山含まれていて栄養たっぷりです。

【給食献立】 2022-02-15 17:03 up!

4年生の様子

4年生の算数の様子です。「帯分数の足し算の仕方を考えて、図と言葉でまとめよう」というめあてで学習をしていました。グループで話し合いながら考えを深めることができました。

【4年生】 2022-02-15 17:02 up!

3年生の様子

3年生の体育の様子です。ポートボールを行いました。めあては「胸にむかってパスをしよう」です。ただ投げるだけではなく、相手が取りやすいパスを考えて投げることができました。

【3年生】 2022-02-15 14:26 up!

児童朝会

本日の児童朝会の様子です。校長先生からは「好きなことをとことん突き詰めることが将来の大きな仕事につながっていく」というお話がありました。その後代表委員の児童からあいさつ運動についてのお話がありました。18日まで、代表委員が登校時に児童を出迎えて朝のあいさつをしてくれます。目を見てしっかり、心を込めたあいさつができるとよいですね。

【できごと】 2022-02-15 14:26 up!

1年生の様子

1年生の図工の様子です。「こころのはなをさかせよう」での作品の仕上げをしました。出来上がった作品は図工室前の掲示板に飾られます。

【1年生】 2022-02-15 07:41 up!

2月10日

いなり寿司風混ぜご飯 牛乳 鯖の塩麹焼き みそ汁

今日の主食はいなり寿司風混ぜご飯です。甘辛く煮た油揚げの中に酢飯を詰めたお寿司をいなり寿司と言いますが、今日の給食は油揚げを細く切ってひじきや人参、椎茸の具と一緒にしてご飯と混ぜました。

いなり寿司は今から178年前の江戸時代に考えられたお寿司です。稲荷神社には狐がまつられていますが、狐は油揚げが大好きだと言われています。狐の好物が油揚げということから、いなり寿司と呼ぶようになったと言われています。

いなり寿司は全国で作られていますが、地域によって特徴があります。関東では油揚げをお醤油で濃い色に煮ますが味は決して辛くはありません。そして形は俵型です。また、関西では油揚げに詰めるご飯は椎茸や山菜などの五目寿司にし油揚げの形は三角形に仕上げます。

【給食献立】 2022-02-10 17:09 up!

2年生の様子

2年生の朝の様子です。読書タイムだったのですが、姿勢良く椅子に座り、物音ひとつたてずに本を集中して読んでいました。なかには、難しそうな本を読んでいる子もおり、2年生の成長を感じました。

【2年生】 2022-02-10 17:09 up!

2月9日

海幸カレーライス 牛乳 ビーンズサラダ

今日はえびといかを使った海の幸のカレーです。さて、皆さん給食で最もよく使う野菜は何だか知っていますか。1つは人参ということを以前お話ししたことがありますが、もう1つあります。それは玉葱です。今日のカレーにも使っています。皆さんのお家にも玉葱はきっといくつか買い置きがしてあると思います。玉葱は今ある野菜の中で人間が初めて栽培した植物の1つと言われています。今から2,300年前頃エジプトのピラミッドを作った人たちに仕事をした給料として玉葱を与えたという記録があるそうです。日本では137年前に北海道で栽培が始まりましたが、今でも北海道は全国の60%の生産があります。玉葱は生で食べると辛味が強いですが、炒めたり煮たりすると甘味が増して旨味やコクが出てくるので今日のようなカレーやシチューそして煮込み料理に沢山使われます。玉葱を包丁で切ると涙が出てくることがありますが、玉葱を冷蔵庫で冷やしておいたり、包丁をよく研いで手早く切ると涙をおさえられます。

【給食献立】 2022-02-10 17:09 up!

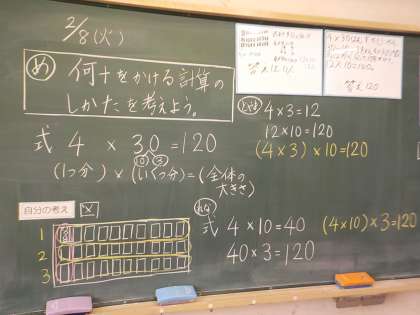

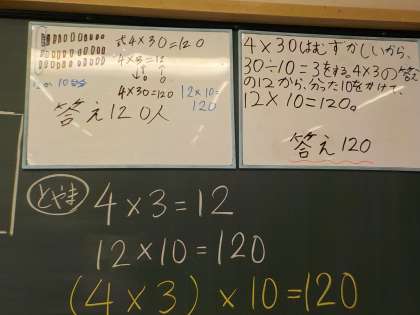

3年生の様子

3年生の算数のかけ算の様子です。4×30の大きい数のかけ算は、位を分けると計算することができるとわかりました。

【3年生】 2022-02-10 17:09 up!

図書室の様子

図書室の前の廊下は、司書の先生によるオリンピッククイズの掲示物や、4年生が作成したおすすめの本のポップが並んでいます。

【できごと】 2022-02-10 17:09 up!

1年生の様子

1年生の図工の様子です。「こころのはなをさかせよう」という題材で、卒業していく6年生と新しく入学する1年生に「おめでとう」の気持ちを込めて世界に一つだけの花を考えて描くという活動をしました。6年生に感謝したいことを聞くと、「登校班で安全を守ってくれている」「転んだときに助けてくれた」「板二オリンピックで応援してくれた」などの声が上がりました。皆心を込めてそれぞれの心の花を描いています。

【1年生】 2022-02-10 17:09 up!

児童朝会

本日の児童朝会の様子です。5年生が体育館に整列し、校長先生の「我慢する力」についてのお話を聞きました。「めんどうくさい」という気持ちや、日常の中の誘惑についつい負けてしまいそうになることもありますが、そこをぐっと我慢してやるべきことを進めることによって、結果様々な成長に繋がるというお話でした。最後は日本生態系協会から本校が受賞した「園庭・ビオトープ奨励賞」の賞状を、環境委員会が代表して受け取りました。

【できごと】 2022-02-10 17:09 up!

2月8日

かけほうとううどん 牛乳 うずら卵フライ フルーツヨーグルト

ほうとうは小麦粉を練って太めに切って作った麺を野菜たっぷりの材料と一緒に味噌仕立ての汁で煮込んだ山梨県の郷土料理です。ほうとうには必ずかぼちゃが入っているのが特徴です。麺、野菜と汁を一緒に煮込んで熱々で食べます。武田信玄という山梨県の戦国時代の有名な武将が自分の刀でほうとうに入れる野菜を切ったことから、宝刀と名付けられたと言われています。山梨県は山地で、水田が少なく米の収穫が出来なかったため、麦で作るほうとうがよく食べられていました。昔はほうとうの麺を打てないと一人前の大人ではないと言われ嫁入り修行の第一歩であったようです。家で作った手作りのみそを使い畑で育てた野菜を使って作ったほうとうは家庭ごとの味があるそうです。

【給食献立】 2022-02-08 13:04 up!