3年生特別活動  3年生は「わくわくスポーツ大会」を開催します。ドッジボールなど、子どもの喜びそうな種目を提案し、子どもたちの創意工夫の下、大会を運営します。 左の写真は、子どもたちに開催の知らせを伝えているところです。それを聞いた子どもたちは大喜びです。 右の写真は大きく手を振って喜びを表しているところです。ちなみに大きく手を振る動作は、手話で「拍手」を表すのだそうです。 総合的な学習の時間で学習したことが、こうして生きています。 2年算数「三角形と四角形」  それぞれの形の特徴を調べ、三角形や四角形の定義について学習しました。 左の写真は、様々な三角形と四角形を組み合わせて模様を作る、まとめの学習です。 それぞれ工夫してデザインしています。しかし図工ではないので、単に形の面白さを追求しているわけではありません。三角形を組み合わせると四角形ができる・・・と言った学習につながっていきます。 右の写真は完成させた図形を黒板に貼らせているところです。 友達がどんな模様を考えたのかを参考にし、さらに発表の機会を設けています。 1年算数「いろいろな形」  身の回りの箱や筒の形を見て、様々な形があることに気付かせます。 そこから、三角形や長方形といった学習につながることとなります。 左の写真は、その前の学習で使った様々な立体を置いておき、そこから気付いたことなどを考えさせるための掲示です。 右の写真は、自分のノートに書いた「気付き」を友達と情報交換しています。入学したころは自分の考えを友達同士で伝え合うといったことはできませんでしたが、すっかり、お兄さん・お姉さんらしくなりました。 12月3日の献立 油揚げを千切りにしてオーブンでカリカリになるまで焼き、ボイル 野菜に混ぜました。キャベツときゅうりと赤パプリカを入れ、彩り良く しました。カリカリの油揚げの食感がおいしいサラダです。 12月2日の献立 久しぶりの登場メニューです。あけぼのとは、明け方の空がうっすら とオレンジ色がかった様子を言います。ケチャップで味付けしたソース に生クリームを加え、オレンジ色にしました。めん献立は、子どもたち は、大好きなので喜んで食べていました。 校長の悩み(2)まとめ

今日の「校長通信」は、これで最後にします。

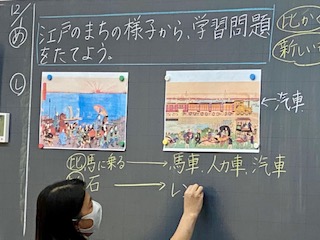

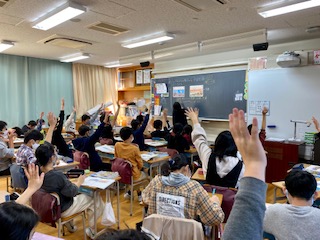

ご覧の通り、様々な授業で子どもたちの意欲を引き出そうと、先生方も試行錯誤しています。 それでもなお、私の悩みは尽きません。 学校が学習の場所として、独占的な地位を占めてきた時代は、とうの昔に終わりました。 学習塾は、かつて「公教育の敵」とまで言われましたが、すでに一定の地位と役割を担っています。 さらにタブレットなどを使った通信教育も学力向上に役立っています。 高校では通信制の学校が話題を集め、それは芸能人が通っていると言うだけでなく、自分のペースで自分自身のカリキュラムに特化して学べることが、最大のセールスポイントになっています。 小学校も中学校も、特に公教育機関は変わらねばなりません。 私立学校は、進化のスピードをますます上げています。 そうしないと、経営が成り立たないからです。 私たち公立学校は、うかうかしていられません。 「学校という入れ物に毎日通って勉強したい」という気持ちを、全ての子どもたちが抱くよう、今後も悩み続けます。 「Withコロナ」の時代(3)6年生 社会  江戸時代の絵と明治時代になった絵を比較し、両者でどのような違いがあるかを子どもたちに見付けさせます。 左の写真のように子どもの発見を集約していくことで、これから学習していく明治時代についての学習課題を作っています。 先生が一方的に考えた課題を子どもが学習するのではなく、子どもが考えた学習課題を、6年社会科として意味のある課題となるよう、担任がまとめていきます。それが教員の腕の見せ所です。 右の写真は「自分の見付けた違いを発表したい」という思いのあふれた姿です。 残念ながら全員に発表させる時間がありませんが、担任が上手に舵取りしながら、子どもの意欲をそがないよう指名していきます。 このような学習は、やはり在宅ではできません。言いたいこと、分かってもらいたいことをみんなの前で発表できるのは、リアルな教室の学習だけです。 「Withコロナ」の時代(2)5年生 国語  物語が佳境に入った第4場面で、登場人物の心情を読み取り、それまでの場面と比較しながら心情の変化などを発表しています。 先生は、左の写真のように子どもの発表を黒板に書いており、様々な意見を集約していきます。「どこに何を書くか」は、教員の腕の見せ所です。 一方、右の写真のように、友達の意見を聞いた子どもたちは拍手したり、相づちを打ったりします。 このような学習は、オンラインで実施することも可能ではありますが、しかし、その場の和やかな雰囲気や時には緊張感と言ったものは、リアルな現場でなければ伝わりません。 「Withコロナ」の時代(1) 4年生・国語  左上のように、どのような構成にしたら説得力があるかとか、どのような記事が興味を引くかなど、まずは紙で画面構成を考えています。 できあがった設計図をもとに、教室でタブレットを使って実際にパンフレットを作り、印刷して作品を完成させます。 コンピュータで作るので、何度失敗しても大丈夫ですし、様々な意見を採り入れながら作り直していくこともできます。 また、それぞれのタブレットに自分の作品を送ったり、電子黒板に大きく投影したりすることで、分かりやすい発表もできます。 このような学習は在宅でもできますが、しかし、隣の子の画面をのぞき込みながら、あれこれ話し合ったり、先生に質問して、その場で教えてもらったりするのは、学校でしかできません。 家で行う在宅学習と学校に集まって行う学習を組み合わせて行うこともできるので、今後は「ハイブリッド型」の授業が行われかもしれません。 校長の悩み(1)「Withコロナ」

昨今の状況から社会は大きく変化せざるを得なくなっています。

在宅ワークが日常化する企業も着実に増え、そのようなご家庭では保護者の方が日常的に家で仕事をすることとなります。 ところで、GIGAスクール構想では「学習の個別化」が図られ、双方向通信によるオンライン授業も可能となることでしょう。 家にいながらにして、先生や友達とグループで学習することすらできるようになります。 さて、そうなったら、「学校に行く必要ないじゃん・・・」という声が聞こえてきそうです。 しかし「そうではないですよ・・・」と明確に否定できるほどは、残念ながら、まだ自信がないのが悩みです。 唯一言えることは「学校が楽しい」「教室の勉強が楽しい」と感じさせる授業ができなければ、「子どもは来ない」という現実です。 学校に行くことが当たり前だった時代は、すでに終わったのではないかと大変な危機感をもっています。 さて、保護者の皆さんの職場では、コロナの前に「飲み会」とか「職員旅行」とかは行われていたでしょうか。 「うちは、職員旅行を行わなくなった」と言う話をよく聞きます。 それは「わざわざお金を出してまで上司と親睦する意味を感じない」と思う人が多数になったからです。 せっかくの休みはゲームをしたり、のんびり休んだりして、つまり「個人」や、せいぜい「数人」で楽しむようになったのです(ちなみに板一小は職員旅行をコロナの前は行っており、古い文化を残した学校でした)。 これは子ども社会にも当てはまり、今から30年以上前から、家に来る友達とする「遊び」は「ひとりひとりが漫画を読む」「数人でゲームをする」ことでした。 「いっしょ」と言えるかどうか疑問ですが、子どもたちは「いっしょに遊んだ」と言っていました。 大勢で集まって「いっしょに」野球を楽しむなんて遊びは、流行らなくなったのかもしれませんね。 このあと、いくかの写真で今日の授業を紹介します。 学校の授業は、全ての時間とは言いませんが、しかし楽しい場面がたくさん見付かるはずです。 「Withコロナ」の時代になっても、全ての子どもたちが「学校に行きたい」「教室の勉強は楽しい」と感じる学校にしたいですね。 12月1日の献立 ふかの角切りに酒としょうが汁をふって、片栗粉をまぶして 揚げ、甘辛のたれをまぶした料理です。魚と言わない)と鶏肉 だと思って食べてしまう好評メニューです。 11月30日の献立 親子丼のアレンジメニューです。最近はあぶたま丼が多かったのです が、高野豆腐を入れた変わり親子丼を久しぶりに取り入れてみました。 高野豆腐が苦手な子どもも丼物なので、気にせず喜んで食べていました。 11月27日の献立 ナンはインドやパキスタンなどで食べられるタンドゥールという 釜で焼いたもちもちの食感がおいしいパンです。キーマカレーは、 挽肉を使い、みじん切りにした野菜とひよこ豆とともに煮込んだ カレーです。久しぶりのナンカレーを子どもたちは喜んで食べてい ました。 5年生の図工 専科教室の机は基本的に作業机なので、頭を寄せ合うような座席配置になりやすいです。 そのままでは「密」になってしまうので、このようにパーティションを作りました。 市販のものを購入すると大変高いので、図工の先生オリジナル作品です。 先生方も手伝って全ての机にパーティションを設置し、学習内容によって、写真のようなスタイルの授業となります。 教員から子どもの様子が見えにくいため、作業の手順や注意事項など、一斉指導が大変やりにくいです。 それでも、何とか工夫しながら授業しています。 11月26日の献立 ゼリーフライは、埼玉県行田市で昔から食べられている軽食で、 じゃが芋とおからをベースに小判型に整え、油で揚げます。形が 小判にそっくりだったことから「銭フライ」がなまって「ゼリー フライ」になりました。最初は、「何、これ?」と怪訝な顔をし ていた子どもも喜んで食べていました。 11月25日の献立 今日のデザートは、目先を変えて焼きりんごを作ってみました。 酸味のある紅玉を使って、皮付きのまま一人2個あてにカップに 入れ、溶かしバター・砂糖・シナモン・レモン汁を混ぜ合わせた 物をかけて焼きました。初めて食べる焼きりんごに戸惑いながらも 子どもたちは、よく食べていました。 4年生英語ALTのジョーダン先生が4年生と英語の学習をしています。 子どもたちの興味を上手に引き出しながら英語に親しんでいます。 小学校に英語(外国語)の学習が入って、すでに10年以上経ちますが、かなり定着してきたように思います。 導入されて間もなくは、子どもたちも照れてしまって、なかなか声を出しませんでした。しかし今の子どもたちは、本当に楽しそうに英語で話します。 映像はALTの先生が活躍していますが、通常の英語の学習では担任の先生が授業します。 デジタル教材を使ったり、音楽に合わせて歌ったり、様々な教材を使って学習します。小学校の先生はもともと英語教員の免許を持っていない方がほとんどなので、授業のやり方を一から勉強しています。通常の勤務をこなしながらの勉強なので、先生方も大変です。しかし、子どもたちの楽しそうな様子を見ると苦労のしがいがありますね。 ICT機器の活用  研究指定校だったこともあり、黒板と同じように学習の道具として使われています。 左の写真は6年生の算数少人数教室の様子です。反比例の学習をしています。区内全ての学校に算数のデジタル教科書が導入されており、画面に大きく映しながら授業をすると子どもたちにとっても分かりやすいです。 単に大きく映すだけでなく、マウスでクリックすると表の中に数字が書き込まれたり、時には動画が動いたりします。 右の写真は3年生の道徳の授業です。教科書をデジタル教材を使って朗読した後、動画の教材を見せています。 紙の教科書だけでなく、動くものを見るとリアリティが違います。身近な問題として道徳的な課題に迫ることができます。 メディアセンター(図書室)は森の中  以前は隣の部屋にコンピュータ室があったため、デジタルとアナログの両方で学習できるという意味で「メディアセンター」と呼ばれています。 今は全てのパソコンがタブレットになって各教室で使われるため、隣の部屋は算数少人数教室になっています。 さて、写真は廊下を挟んで中と外の様子です。 日光杉がふんだんに使われており、森の中で休憩しながら本を読むイメージとなっています。 板橋区が日光市と兄弟関係になっていることもあり、本校は大量の杉材が使われています。木の温もりのある校舎で、マスコミの方が取材に訪れることも多いです。 1年生が図書の本を借りに来ています。上手に並んでいますね。 11月24日の献立 にんじんふりかけは、東久留米市の好評献立です。みじん切りにした にんじんを炒め、塩茹でした小松菜とカリカリに焼いたちりめんじゃこ を加えて、しょうゆ、砂糖、みりんで味付けした手作りふりかけです。 小松菜の水気をよく切って加えて作るのがポイントです。 |

|

|||||||