12月11日の献立 板一小の給食では、ゴミの量を減らすための取り組みで、出しを取った後 の昆布を切って汁に入れたり、ブロッコリーの芯も角切りにしてサラダに入 れたりしています。今日は、昆布と煮干しで出しを取ったので、昆布を角切 りにし、おでんに入れ、煮干しも甘辛く煮てふりかけにしました。ふりかけ は、見た目が悪いので、減らしていた子も食べてみるとおいしくて増やして いました。 2年生 音楽朝会 通常の音楽朝会は全校を体育館に集めて全員合唱するのですが、今年度は学年ごとに行っています。 今日は2年生の日です。 「きらきら星」を歌っています。 音楽の金田先生が、「マスクの中で笑顔を作って歌いましょう」と声をかけていました。 子どもたち同士の距離はありますが、しかし、心を揃えて、楽しそうに歌っています。 短い時間しか歌えないのですが、その分集中して取り組んでいました。 2本のカエデ その右側に植えられているカエデは、もともと板一小に植樹されていたカエデです。 2本のカエデは、まるで兄弟のように寄り添って、その美しい紅色の葉を茂らせています。 イチョウの黄色い葉も見事ですが、カエデの紅色は心にしみるような美しさですね。 近くにお出での際は、正門からご覧ください。今が見頃です。 12月10日の献立 牛乳、豆乳、卵、砂糖、きな粉、マーガリンを混ぜ合わせた液に食パンを つけてオーブンで焼きました。フレンチトーストの豆乳バージョンで、きな 粉の風味がおいしいトーストです。 クラブ活動(運動系)  左の写真は卓球クラブの様子です。 2階音楽室の前にオープンスペースがありますので、ピンポン球が転がっていかないように専用のついたてで仕切って、試合形式の練習をしています。 卓球はあまり大きなスペースを使わないので、このように様々な場所で活動することが出来ます。 右の写真は、体育館の様子です。 半分に仕切って、写真の右側(奥側)がバスケットボールクラブ、左側(入口側)がバドミントンクラブで使っています。 校庭は「屋外スポーツクラブ」「ドッジボールクラブ」「一輪車クラブ」が使っています。 4年生のみなさん、来年度を楽しみにしていてください。 クラブ活動(文化系)  本来ならば4年生以上の子どもたちが参加するのですが、今年度は「三密」を避けるため、残念ながら5年生以上といたしました。 左の写真は「科学クラフ」の様子です。 ブーメランを作る活動が始まりました。担当の先生が事前に作っておいたブーメランを飛ばせて見せ、子どもたちの興味を引いています。 右の写真は「手芸クラブ」の様子です。 ミシンや手縫いで、マスコットやマスクを作っています。 色や形、デザインを考えて、それぞれがかわいい作品を作っていました。 12月9日の献立 板一小では、サラダや和え物の野菜を茹でずにスチームコンベク ションオーブンで蒸しています。また冷ますのも冷却器で冷まして いるので、野菜の風味や栄養価が抜けずシャキシャキの食感が味わ えます。そのせいか、子どもたちはボイル野菜が大好きです。 12月8日の献立 今日は、ふれあい農園会給食です。11月の大根に続いて、板橋の 農家からにんじんが来ました。にんじんは、種をまいて芽が出るまで に雨が降らないとだめになってしまいます。今年は7月の種まき後に 雨が降らなかったので、8月に種まきをし直したそうです。 農家の大変さを知り、これからも野菜を食べてくれると嬉しいです。 4年 総合的な学習の時間 「ガイドヘルプ体験」 目の不自由な方が持っていらっしゃる「白杖(はくじょう)」を、どなたもご覧になったことがあると思います。 講師の先生方をお招きして、白杖を使っていらっしゃる方の様々な体験や、どのようにガイドすれば、安心して歩いていただけるかといったことを学んでいます。 12月7日の献立 沢煮椀の“沢”には、昔の言葉で“たくさん(沢山)”という意味が あります。何種類かの食材を組み合わせ、多めの煮汁で仕上げた汁物の ことです。 12月7日朝の様子  表彰された中には板橋区代表として東京都に出品されたものもありました。本来ならば、全児童の前で表彰してあげたいところですが、職員室から放送による表彰となりました。 当初はZoomを使っての朝会でしたが、マシントラブルにより途中からラジオ放送となりました。残念!! さて右側の写真は1時間目の校庭の様子です。 3年の担任は早朝7時半には出勤して、校庭に白線を描いています。 1時間目に合同体育を行い、ミニ運動会のように盛り上がりました。 朝早くから線を引く先生方の姿を見ると、子どもたちのために「何かをしてあげたい」という意気込みが伝わってくるようでした。 子どもたちにも、先生方の熱い気持ちが伝わるものですね。 12月4日の献立 今日のスープは、冬になると甘みが出ておいしくなる白菜やブロッ コリーを入れました。今は1年中いろいろな野菜が手に入りますが、 それぞれの野菜に、たくさん栽培出来、おいしい時期があります。 それを旬といい、給食では旬の食べ物を取り入れています。 ジャンプ大会  それぞれの学級で、体育の時間や休み時間などで練習を重ねてまいりました。 左の写真は各学級で定めた「跳べる回数」です。 一定時間の中で、何回跳べるかをみんなで考えて目標を設定しています。 他の学級と比べるのではなく、この目標にどれくらい迫れるのか、あるいは超えるのかを競っています。 つまり、人との比較ではなく、自分との比較ですね。 右の写真は4年生が休み時間に練習しているところです。 先生から言われてやっているのではなく、子どもたちが自発的に、しかも楽しんで練習しているところが素晴らしいと思います。 あいにく、当日の様子を直接お見せすることはできませんが、また、この校長通信でアップいたします。 3年生特別活動  3年生は「わくわくスポーツ大会」を開催します。ドッジボールなど、子どもの喜びそうな種目を提案し、子どもたちの創意工夫の下、大会を運営します。 左の写真は、子どもたちに開催の知らせを伝えているところです。それを聞いた子どもたちは大喜びです。 右の写真は大きく手を振って喜びを表しているところです。ちなみに大きく手を振る動作は、手話で「拍手」を表すのだそうです。 総合的な学習の時間で学習したことが、こうして生きています。 2年算数「三角形と四角形」  それぞれの形の特徴を調べ、三角形や四角形の定義について学習しました。 左の写真は、様々な三角形と四角形を組み合わせて模様を作る、まとめの学習です。 それぞれ工夫してデザインしています。しかし図工ではないので、単に形の面白さを追求しているわけではありません。三角形を組み合わせると四角形ができる・・・と言った学習につながっていきます。 右の写真は完成させた図形を黒板に貼らせているところです。 友達がどんな模様を考えたのかを参考にし、さらに発表の機会を設けています。 1年算数「いろいろな形」  身の回りの箱や筒の形を見て、様々な形があることに気付かせます。 そこから、三角形や長方形といった学習につながることとなります。 左の写真は、その前の学習で使った様々な立体を置いておき、そこから気付いたことなどを考えさせるための掲示です。 右の写真は、自分のノートに書いた「気付き」を友達と情報交換しています。入学したころは自分の考えを友達同士で伝え合うといったことはできませんでしたが、すっかり、お兄さん・お姉さんらしくなりました。 12月3日の献立 油揚げを千切りにしてオーブンでカリカリになるまで焼き、ボイル 野菜に混ぜました。キャベツときゅうりと赤パプリカを入れ、彩り良く しました。カリカリの油揚げの食感がおいしいサラダです。 12月2日の献立 久しぶりの登場メニューです。あけぼのとは、明け方の空がうっすら とオレンジ色がかった様子を言います。ケチャップで味付けしたソース に生クリームを加え、オレンジ色にしました。めん献立は、子どもたち は、大好きなので喜んで食べていました。 校長の悩み(2)まとめ

今日の「校長通信」は、これで最後にします。

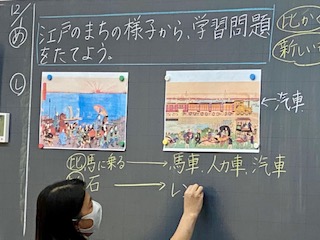

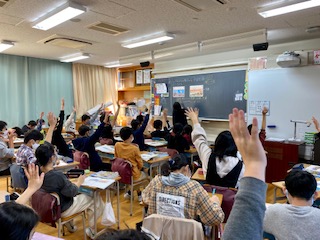

ご覧の通り、様々な授業で子どもたちの意欲を引き出そうと、先生方も試行錯誤しています。 それでもなお、私の悩みは尽きません。 学校が学習の場所として、独占的な地位を占めてきた時代は、とうの昔に終わりました。 学習塾は、かつて「公教育の敵」とまで言われましたが、すでに一定の地位と役割を担っています。 さらにタブレットなどを使った通信教育も学力向上に役立っています。 高校では通信制の学校が話題を集め、それは芸能人が通っていると言うだけでなく、自分のペースで自分自身のカリキュラムに特化して学べることが、最大のセールスポイントになっています。 小学校も中学校も、特に公教育機関は変わらねばなりません。 私立学校は、進化のスピードをますます上げています。 そうしないと、経営が成り立たないからです。 私たち公立学校は、うかうかしていられません。 「学校という入れ物に毎日通って勉強したい」という気持ちを、全ての子どもたちが抱くよう、今後も悩み続けます。 「Withコロナ」の時代(3)6年生 社会  江戸時代の絵と明治時代になった絵を比較し、両者でどのような違いがあるかを子どもたちに見付けさせます。 左の写真のように子どもの発見を集約していくことで、これから学習していく明治時代についての学習課題を作っています。 先生が一方的に考えた課題を子どもが学習するのではなく、子どもが考えた学習課題を、6年社会科として意味のある課題となるよう、担任がまとめていきます。それが教員の腕の見せ所です。 右の写真は「自分の見付けた違いを発表したい」という思いのあふれた姿です。 残念ながら全員に発表させる時間がありませんが、担任が上手に舵取りしながら、子どもの意欲をそがないよう指名していきます。 このような学習は、やはり在宅ではできません。言いたいこと、分かってもらいたいことをみんなの前で発表できるのは、リアルな教室の学習だけです。 |

|

|||||||