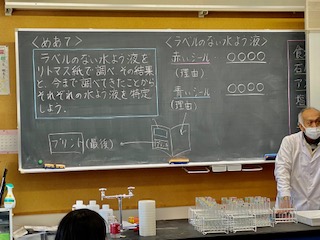

2月22日の献立 中華料理の代表ともいえる麻婆豆腐は、中国四川省が発祥の 地です。麻婆とは、あばたのおかみさんという意味です。丼物 は、簡単に食べられるので、子どもたちには好評です。 土曜授業 6年生 この写真は6年2組の「租税教室」の様子です。 区の税理士会の方々に協力していただき、毎年6年生で開催しています。 6年生は社会科で税について学ぶこともあり、租税教室を開いて、専門家の税理士さんに6年生にも分かるように説明してもらいます。 直接税や間接税といった言葉は耳にしたことがあるかと思いますが、しかし説明するとなると大人でも迷います。 まして、自分で税金を払わない子どもたちにとっては、難しい問題です。 そこで、消費税を例に取り上げたり、「川の水を生活用水にする」といった動画を見たりして学びます。 前者は子どもにも切実な問題ですし、後者は税金がどのように使われるかといった具体的な役割について学びます。 このように小学生の時から、正しく「税」について学ぶことが大切ですね。 土曜授業 4年生 道徳で「いじめ」と「いじり」について学んでいます。 似たような言葉ですが、大きな違いがあります。 子どもたちはテレビのバラエティー番組などで見る「いじり」を真似することがあります。 言われた子どもは「いじめ」と感じているのに、言った側が「いじっている」つもりで、両者の意識の差がいじめを生みます。 副読本を読ませて、自分の問題として考えさせることが、担任の腕の見せ所です。 国語の物語の学習にも似ていますが、学習の目的が違います。 お子さんにどんなことを感じたか、ぜひ聞いてみてください。 土曜授業 2年生 本来ならば、延期してきた2、4、6年生の学校公開の日です。 残念ながら、これらの学年は一度も公開できず、申し訳ありません。 そこで、授業の様子をアップします。 まずは2年生からです。 1組が道徳の授業をしています。 子どもたちに、友達の良いところをハート型の紙に書かせています。 できた児童から黒板に貼っていき、大きなハートを作ります。 友達から褒めてもらえた児童は、自分のことがますます「好き」になりますし、褒めてくれた友達のことも、ますます「好き」になります。 このような学習方法を 構成的エンカウンター といいます。 道徳の授業としても、学級作りの手段としても効果的です。 2月19日の献立 北海道の郷土料理であるちゃんちゃん焼きは、鮭などの魚と野菜を 鉄板で焼いた料理です。「お父ちゃんが調理するから」「ちゃっちゃ と素早く作れるから」「鮭を焼く時に鉄板がチャンチャンという音を 立てるから」などの理由からこの名前がついたといわれています。 考える授業(6年生理科)  前時までにリトマス試験紙を使って、酸性、アルカリ性、中性について、いろいろな水溶液で実験をしています。 今日は、まとめの授業として、名前の分からない水溶液がなんであるかを特定する授業です。 左の写真は、どのように実験するかを説明している様子です。 その際、一番大切なのは 「名前を特定できる理由を書くこと」 つまり、様々な実験結果から、水溶液を特定する要因を考えさせることが、この授業の目的です。 右の写真は、実際にリトマス試験紙に水溶液を1滴垂らし、色の変化を記録している様子です。 密にならないように、学級を半分に分けて授業しています。 子どもたちは実験結果を表にまとめ、その結果を組み合わせて水溶液を特定していきます。 このような授業「考えさせる授業」「根拠を分かるように表現する授業」こそが、21世紀型授業です。 2月18日の献立 今日は、ソース焼きそばを出しました。ここの所、中華麺を使う料理は ラーメンやあんかけ焼きそばばかりだったので、過去の献立を調べてみた ら3年ぶりでした。給食で作るソース焼きそばは、水っぽくなってしまっ たり、味が薄いと嫌われがちですが、子どもたちは、喜んで食べていまし た。 2月17日の献立 今日は、オリパラ給食でスリランカの料理を紹介しました。カト レットは、結婚式や誕生日などお祝い事がある時に食べられる料理 です。カレー味のツナコロッケで、ピンポン玉に丸めて揚げました。 スパイシーなコロッケでしたが、子どもたちに好評でした。 2月16日の献立 今日の佃煮は、肉じゃがの出しを取った後の昆布とけずり節を細かく 刻んで甘辛く煮付けました。板橋第一小学校では、ごみの量を減らす ための取り組みで、出しを取った後の昆布を刻んで材料として使用した り、今回のようにふりかけしてりして食べるようにしています。 一人一台パソコンが来ました 1台ずつ、個人名のラベルを貼って、いよいよ3月から配布します。 事前の承諾書はお出しいただけたでしょうか。 3月になってから、子どもたちに使い方の授業を実施します。 全クラス一斉にはできないので、6年生から適宜実施していきます。 したがって、自宅への持ち帰りは3月中旬になる学年もあります。 6年生は中学校になって、また新しいクロムブックを渡されます。 ですから、板一小から貸し出されるのは、1か月もありません。 その他の学年は卒業するまで、同じクロムブックを使い続けます。 大切に使ってくださいね。 2月15日の献立 給食でおなじみのけんちん汁は、鎌倉の建長寺という寺で修行僧が 作っていた汁物です。そのため“建長汁”と呼ばれていましたが、 それがなまって“けんちん汁”となったと言われています。 2月12日の献立 ペンネは、ペン先状や筒状のパスタの総称です。表面に細かい溝が あり、ソースがからみやすくトマトソースやクリームソースにあわせ る事が多いです。スパゲティに比べるとのびにくく、給食向けのパス タといえます。 今日は、バレンタインデーのココアケーキもあり、子どもたちは、 大喜びで食べていました。 2月10日の献立 今日は、1月の肉豆腐に続いて、和牛を使った献立です。12月に 行ったストロガノフを牛肉で作ってみました。子どもたちは、牛肉メ ニューにどのクラスもほとんど残りもなく、大喜びで食べていました。 薬物乱用の害  授業は次のように進みました。 まず子どもたちの文房具で「気を付けるように書かれているもの」を探させます。 答えはネームペンです。 みなさんもお持ちの油性ペンを見てください。 「換気に気を付ける」よう注意が書かれています。 そこで「シンナー」についての話題に触れ、教科書を使いながら学んでいくことになります。 さて、左の写真は子どもに描かせた「渦巻き」です。 担任が「渦巻き」を描くよう指示を出したとき、どの子も「何だろう」と不思議そうでした。 子どもたちは、綺麗な渦巻きを描くことができました。 一方、右側の「渦巻き」はシンナー中毒になった人が描いたものだそうです。 中毒になってしまうと脳が萎縮してしまい、正しく描けないのです。 子どもたちは自分で渦巻きを描くことで、簡単な図形も描くことができなくなってしまう薬物乱用の恐ろしさを感じます。 もちろん、子どもたちの身近にある薬物はシンナーだけではありません。 今はむしろ、覚醒剤などが「身近」な存在なのかもしれません。 ですから「薬物乱用の害」は6年生が必ず学習する単元となっています。 2月9日の献立 丸ごとわかめスープ 今日のわかめスープには、わかめと茎わかめ・芽かぶの3種類の わかめが入っています。茎わかめは、わかめの真ん中の茎の部分で すが、芽かぶは、わかめの根の近くに出来る厚いひだ状の物です。 とろみとコリコリの食感が楽しめるスープです。 2月8日の献立 今日の果物はデコポンです。てっぺんがポコンと盛り上がった独特な 形からデコポンと呼ばれていますが、正式名は不知火といいます。皮が 手でむけるほど柔らかく、甘みが強くて袋ごと食べられるのが特徴です。 給食では、旬の食べ物を取り入れるように心がけています。

|

|

|||||||||