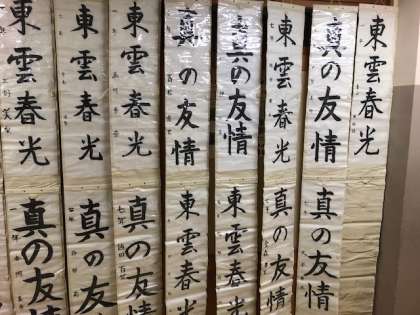

1000年後の日本(7年生歴史) 歴史学習の醍醐味は、過去の出来事を未来にどのように活かしていくのか考察する点にあります。1000年後の未来も、豊かな社会が続くと良いですね。 今年も始まりました(給食)   さて、皆さんが楽しみにしている給食。実は何ヶ月も前から、栄養士さんと給食主事さんが綿密な打ち合わせをして決めていることをご存知でしょうか?この日も食育の生きた教材となる学校給食の充実を図るため、様々な議論が交わされていました。 次回の給食にはどのような願いが込められているのか、との思いを抱きながらいただきましょう。 青空のもとで(8年生保健体育)   柔らかな陽射しのもと、体を動かしていました。 令和の土偶(7組)  手作りの「令和の土偶」は、形や大きさ、風貌など、生徒一人ひとりの個性が良く表れたものでした。 校内書初め展   7年生は「真の友情」「東雲春光」、8年生は「方針を語る」「人生の宝物」、9年生は「感性が光る」「自分の進路」でした。行書と楷書、それぞれの個性的な書初めが、躍動的に廊下を彩っていました。 iPhoneから送信 明けましておめでとうございます 今後、感染症拡大に伴って、ガイドラインの変更も予想されます。昨年と同様、手洗い、うがいを徹底し、少しでも体調が整わない場合や同居する家族に微熱などがある場合は登校を控えるようお願いします。 iPhoneから送信 |

|