茶道部に3期生が訪問

講演会に合わせて来校いただいた卒業生(3期生)の方を校舎巡りにご案内しました。開校当時は、1階も全部普通教室だったそうで、1年生のときと3年生のときに今の和室の場所が自分の教室だったそうです。

和室を覗くと茶道部が活動していました。中に入ると、外部指導員の方のご指導のもと、作法のしっかりと身に付いた部員たちがお点前を始めるところでした。せっかくの機会でしたので、お茶をたてていただきました。    創立50周年開校記念日企画講演会

創立50周年の開校記念日(5月1日)を祝して、開校当時本校に勤務されていた先生をお呼びして、本校の当時の様子や高島平の街の様子についてお話をいただく講演会を開催しました。

講演会の開催を学校ホームページで告知したところ、当時の生徒で3期生(開校年度の入学生)の方から連絡をいただいたので、今日はご一緒に講演を聴きに来ていただきました。 講演会前の校長室では当時の先生方や生徒の話に花が咲きました。講演会で映し出された過去の写真を見ながらお話を聴くと、新しい発見がたくさんありました。講演会の最後は、「これからも高島二中を愛していってください」と締めくくられました。 先生のお話を受けて、生徒会長からお礼のことば、副会長から花束贈呈がありました。その後、一同で校歌を歌って会を閉じました。    ボランティア同好会顔合わせ

今年度から発足したボランティア同好会の顔合わせ会を開きました。高島平地区小地域ネットワークの方々から活動の説明もありました。

土曜日の植栽、ゴミ拾い活動、JOCわんぱく相撲での手伝い、6月11日(土)の植栽活動について説明がありました。 次回までにこの同好会に名前を付けようということになり、各自で考えてくることになりました。また、定例会は毎週水曜日の昼休みということになりました。    9年校外学習(2)

4月26日(火曜日)8時40分から9時頃、いつもより遅い登校で学校チェックが始まりました。学校チェックを済ませた各班は高島平駅から浅草浅草寺や上野国立科学博物館など、昨年度3月の実施に向けて下調べをした見学地へと向かいました。今回は8年生のときのクラス・班での行動です。心配された雨風も行動中は全く影響なく、少し蒸し暑い都内を班で協力しながら見学して回ることができました。

(写真は浅草浅草寺での様子です。)    9年校外学習(1)

9年生学校から出る!(しおりの校長巻頭言より)

8年生時に実施できなかった校外学習。入学以来多くのことが実施できずに来た。学校の外に出て行う活動。期待と不安の両方があるかもしれない。生涯忘れられない高二中での思い出になるはず。 校外学習をなぜ行うのか?実施要項の「目的」を見るとその意味がよくわかる。教育目標に掲げた「自ら考え判断し 主体的に行動する」が実践できそうだ。学校内で学習することができない歴史や文化を目の当たりにし、修学旅行という一大行事につなげる。実行委員たち、班長たち、9年生一人ひとりが今日まで準備したことに敬意を表す。 (写真は上野国立科学博物館、上野恩賜公園での様子です。)    7年保健体育

7年生の保健体育の講師の先生が決まり、今日が初めての授業でした。

ラジオ体操とドッチボールに取り組みました。7年生は指示にきちんと従い、整列も中学生らしくしっかりできました。 ゴールデンウィークも間近です。今週も有意義な週にしましょう! (写真は7年1組の授業の様子です)    4月25日 生徒朝礼

本日の生徒朝礼は前期専門委員の認証式でした。

生徒会長からは7年生が静かに整列できていたことが素晴らしいと賞賛のことばがありました。また、8,9年生には、5月2日の離任式でお世話になった先生に感謝を伝えられるようにと話がありました。 9年学級委員長からは委員会以外の生徒に向けて、委員を支えていってくださいと話がありました。 【生徒会長より(抜粋)】 おはようございます。今日の認証式は委員会のメンバーであると正式に認めてもらう日です。 7年生は中学校生活で初めての委員会で分からないことが多いと思いますが、先輩を頼っていってください。学活では議案書審議もあります。委員会についてわからないことは質問して理解するようにして下さい。 8年生は後輩ができるので責任をもって行動しましょう。また、後期には委員会を引っ張ることになります。今のうちに9年生の背中を見ておきましょう。 9年生は最上級生として委員会を引っ張る最後の期間となります。後輩を支えながら悔いのないように過ごしましょう。    ボランティア同好会 4月23日(土曜日)

ボランティア同好会に登録した9年生男子1名が土曜日の学校周辺のゴミ拾いに参加しました。結果は写真の通りです。この写真を見るといろいろと考えさせられます。

奉仕の精神をもって活動してくれた生徒に感謝します。活動の輪が広がってくれるといいなと思います。なお、ボランティア同好会への加盟状況は10名を超えてきました。また、当面の活動予定は地域開放室前に掲示しています。   7年ボランティアワークショップ

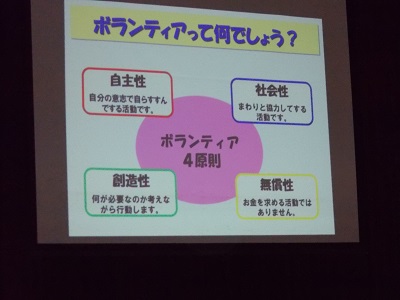

4月22日(金曜日)、ITABASHI高島平ボランティアワークショップの説明会が行われました。

昨年度も多くの生徒が積極的に新河岸児童館での「水遊び」や、はすのみ児童館の「夏のキャンプごっこ」、高島平児童館の「お買い物ごっこ」にボランティアとして参加してくれました。 教育目標には「社会の一員として自覚し すすんで貢献する」とあります。今年度の予定が書かれたチラシが渡されましたので、ふるって参加してください。    8年国語

8年生の国語では、「あいうえお作文」で自己紹介文を作りました。自分のことを制限あるルールの中で表現するのは意外と難しいもので、語彙の豊富さが要求されます。生徒たちは苦戦しながら気の利いた自己紹介文をつくっていました。

みんなが ぞくぞくわくわくする ぐれいとな学校をつくるため ちからをあわせていきたいです。 ちゃれんじせいしんで さいこうな50しゅうねん となるようにします! (左、中央は19日の8年3組、右は20日の8年2組です。)    9年理科

「イオンとは何か」について学習しました。「イオン」とは「原子が電子を得たり、失ったりして電気を帯びたもの」と定義づけられます。イオンと原子(8年生での既習事項)の成り立ちについてしっかり基本を覚えておきたいところです。原子核、電子、陽子、中性子などの用語をワークシートに穴埋めしていきました。

後半では、デンプン水の濾過について演示実験が行われました。分子が大きいデンプンは濾紙を通り抜けないため、水だけが流れ出ました。既習の学習内容ではありますが、思わず歓声が上がりました。 (写真は9年3組の授業の様子です。)    ボランティア同好会

学校ホームページにも掲載していますが、今年度よりボランティア同好会を立ち上げました。これは部活動の地域展開の一つの試みとして、高島平地区小地域ネットワークの指導のもと、生徒の活動の場を広げようという考えから発足するものです。今日現在、9年生4名、8年生2名の登録があり、うち、9年生1名、8年生2名が放課後に地域開放室を訪れ、学校支援教育コーディネーターの方に活動内容の説明を受けました。今週の土曜日から学校周辺のゴミ拾い活動に参加するつもりとのことでした。お誘い合わせの上、登録してください!

(右の写真はバス停前の掲示版)    7年理科

校庭から7年生の声が聞こえてきました。体育ではありません。理科の観察です。「校庭にいる生物を観察して、その特徴を記録しよう」という授業です。生徒は手に校庭の見取り図が書かれたプリントもって、思い思いに動植物の観察をしました。本校の校庭の樹木はかなりの種類があり、目を楽しませてくれます。また、昆虫なども含め、普段気にしていないものに目を向けるよい機会になりました。

7年生はまだクロームブックが配られていませんが、いずれはクロームブックで写真を撮ったりすると素敵なオリジナル図鑑ができるのかなと思いました。 (写真は7年2組の授業の様子です。)    9年全国学力・学習状況調査

全国学力・学習状況調査が行われました。今年度は国語、数学、理科の3教科です。新学習指導要領に示されている子どもたちに身に付けさせたい資質の一つである「思考力・判断力・表現力等」を身に付けるうえでも、この調査はやりっぱなしにせず、振り返りも大切です。調査結果は7月下旬に公表される予定ですが、3教科の結果だけではなく、生活習慣や学習習慣についての調査結果も本校の傾向を分析し、指導改善に生かして参ります。

なお、今回の調査は一部の学校ではCBT(端末によるテスト)で実施されています。数年後には全生徒が自分の端末でテストを受けることになります。コンピュータの操作練習もどんどん必要になります。タイピングなど積極的に取り組んでほしいと思います。    今朝の地震

今朝8時16分ごろ福島県中通りを震源とする地震があり、板橋区でも震度2の発表がありました。地震発生とともに放送が入り、先生方が各階へ向かいました。生徒たちは速やかにその場にしゃがんだり、教室では机の下に潜り、日頃の訓練の成果を実践することができました。

(写真はちょうど巡回中に7年生の教室の前を通ったときの教室内の様子です。)  STEP UP教室「けやき」保護者会

本校のSTEP UP教室「けやき」の保護者会を行いました。

【校長挨拶(抜粋)】 STEP UP教室「けやき」での指導に際しては、在籍学級での適応状況や不適応の原因をしっかりと把握して、お子様が抱える中心的な課題に沿った達成目標を立てて行って参ります。 そうした指導を通して、集団活動での人との関わりやコミュニケーションにおける困難さが改善されたり、また対処方法が見いだせたりして、「けやき」での支援からいずれ卒業できるようになっていってほしいと願っています。 今年度から原則の指導期間が1年ということになり、3年間を目標とするのではなく、一年一年その見極めをしっかりとして、退室なのか継続の必要があるのかを見極めていくことになります。 保護者会では、担任から「けやき」での学習活動について詳細に説明を行い、個別の面談を行いました。 お子様の発達のことで心配なことやご相談がある方は、担任、養護教諭、けやきの教職員、スクールカウンセラーなどにお声かけください。    8年理科

ガスバーナーの取扱について学習しました。火を付ける手順が並び替え問題で出題されているのを見ることがあります。なぜこのような順番になるのかもしっかり覚えましょう。

1 ガス調節ネジと空気調節ネジの二つが閉まっているか確認する。 2 ガスの元栓を開ける。 3 コックを開ける。 4 ガスライターやマッチの火をつける。 5 ガスの出口に近づけ、ガス調整ネジを開けて点火する。 6 ガス調節ネジを回して炎を適当な大きさに調節する。 7 空気調節ネジを回して炎の色を調節する。(青色の三角形に) (写真は8年4組の様子です。協力してできました。)    7年音楽

先週土曜日の上級生からの校歌の指導に引き続き、今日の音楽の時間では発声練習も兼ねた校歌斉唱を行いました。楽譜を見ながらしっかりと歌えていました。先輩の想いが7年生に伝わったようでした。「高島二中われら」の部分を強く歌うこともできました。また、先輩がそうしていたように、3番の最後の音は長く伸ばすこともできていました。

(写真は7年3組の授業の様子です。)    9年英語

新しい講師の先生の授業が始まりました。初回ということで生徒一人ひとりが先生に向かって英語の自己紹介をしました。9年生らしくまとまりのある内容で自分のことを伝えることができました。

後半は授業の進め方、評価の仕方について説明がありました。楽しく英語の勉強ができそうです。 (写真は9年1組の授業の様子です。)    4月全校朝礼(周年関係行事)

【校長講話後半(抜粋)】

今日は、今年行う予定の50周年行事を4つお話しします。 まずは、記念式典です。式典は11月3日(祝日)で、登校日になります。14時から記念式典を開きます。大人の人のお祝いの言葉をただ聞くだけの会ではなく、生徒の発表も何かしてもらいたいと思っています。 2つめです。開校記念日5月1日(日曜日)の直前、4月28日に開校記念日企画として講演会を開催します。お呼びする講師は、本校が開校した年、大学を出て初めて教員になって高二中に勤めたという山崎利雄先生という方です。山崎先生は、開校1年目、中1の担任になり、その後、最初に出した卒業生が今63歳だと言っていました。皆さんの知っている人に高二中卒業の人で60歳前後の人はいませんか?山崎先生を知っている人がいたら、ぜひ4月28日に学校にいらして、一緒に聞いて欲しいと思います。昔の高二中について聞けるので、とても楽しみにしています。 3つめは、航空写真撮影です。5月17日(火曜日)に撮ります。高島幼稚園、高島二小も同じく50周年なので3カ所が一つの写真に収まるような写真をヘリコプターで撮ってもらいます。皆さんは校庭で人文字になってもらいます。図案についてどうするかは改めてお知らせします。 4つめは、6月10日(金曜日)の駐日スリランカ大使による講演会です。国交がある国には大使館を置いています。そして、その国と自分の国のことに関するすべてのことを任せられた代表者が大使です。大統領や総理大臣の代理と言えます。お話の内容は、スリランカではSDGsをどうしているか、日本とスリランカの関係はどうなっているかということを英語で話していただきます。6月までにまだ日数があるので必ずスリランカの国のことを自分なりに調べて、また、英語の学習もがんばってしておいてください。 これ以降もまだまだ記念行事をしていきます。教育目標に示したように、生徒が主体的に取り組み、ぜひいろいろな場面で貢献して行ってください。    |

|

|||||||