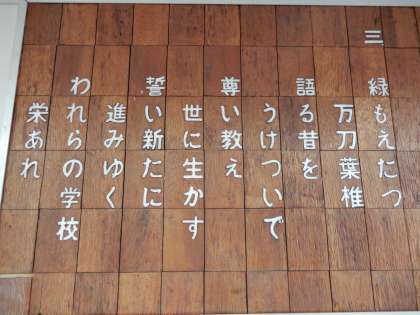

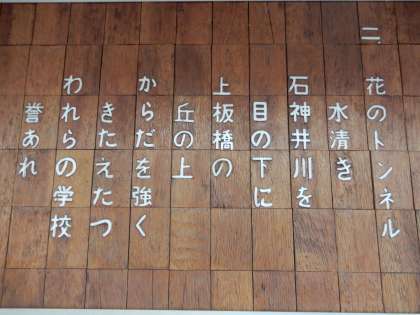

コロナ禍の1年  分散登校の2週目、3週目と学校教育活動が進むにつれ、子どもたちの姿はみるみるうちに元気になっていきました。何人かの子どもたちに、「学校が始まって、どう?」と聞くと、「友達に会いたいから学校に来たい。」と答えていました。学校が、子どもたちにとって、友達と共に学び合えるかけがえのない場となっているのだと感じました。 今年度は、学校公開、移動教室、運動会、音楽会等、様々な取り組みが例年通りには行えませんでした。保護者の皆様は、以前のように学校の様子を見ることができずご心配もあったかと思いますが、子どもたちは上板橋小学校の教育活動を通して、日々成長していきました。 上板橋小学校の子ども作の挨拶標語『「マスク」をしていても心に「笑顔」をもち、「よーいドン」と気持ちよく一日のスタートを切ろう』からは、子どもたちの思いを読み取ることができました。プロジェクトが終わってからも、正門や正面玄関付近には、さわやかな挨拶が生み出すそよ風が吹き、『おはようの輪』の着実な広がりを感じました。 休み時間の子どもたちの姿からは、共感する力や関わる力、フェアプレー精神、ノーサイド精神等の高まりを感じることができました。活気あふれる様子に、見ている教職員も嬉しくなります。 コロナ禍の今年度も、年度末の節目の季節となりました。校庭では、桜だけでなく、様々な草木が花を咲かせています。今年度も、上板橋小学校の教育活動へのご理解・ご協力をいただきまして、ありがとうございました。 3月24日 修了式  上板橋小学校と校歌   校歌を作曲した平井康三郎は、童謡の「スキー」や「とんぼのめがね」の作曲で有名な日本の代表的作曲家です。 3番の歌詞にある「万刀葉椎(まてばしい)」は、校庭にある樹齢100年を超える巨木で、学校のシンボルとなっています。 3月12日 お別れスポーツ大会

3月12日(金)6校時に、5年1組主催で6年1組との「お別れスポーツ大会」を開催しました。緊急事態宣言を受けて延期していましたが、接触を避けるよう工夫し、屋外で実施することができました。

5年生のスポーツチームが中心となって進行し、おもいっきり走り回って楽しい時間を過ごすことができました。 6年生と過ごせる時間も残りわずかとなりました。残りの日々を大切に過ごしていきます。   「たてわり遊び」の日4   2年生が6年生を教室までお迎えに行き、次年度に「リーダー」となる5年生が司会進行をしました。今までお世話になった感謝の気持ちを込め、感謝カードを1年生が6年生に渡しました。6年生は、1年生から5年生に「メッセージ」を伝えていました。最後に、1年生から5年生までみんなそろって、「ありがとうございました」と挨拶をしました。 今の6年生から学んだことを受け継ぎ、これからの活動に生かしていってほしいと思います。 人工芝の校庭4   休み時間、人工芝の校庭で遊ぶ上板橋小学校の子どもたちの姿は、より自主的・主体的な姿になってきました。休み時間が始まるとすぐ、いくつかの場所で子どもたちが輪になり始め、それぞれの輪がだんだんと大きくなっていきます。ドッジボールのチーム分けや鬼ごっこの鬼決めをしたり、ルールの確認をしたりしている様子が伺えます。ドッジボールのチーム分けは、リーダー役の子が順番に自分のチームのメンバーを選んでいったり、「グッチーで分かれましょ。」ジャンケンをして分かれたりしています。どのようにチームを決めるのかも、子どもたちが自分たちで話し合いながら決定していきます。 以前は、子どもたちが遊びのルールを守りきれないことがありましたが、今ではルールを守ろうとする一人ひとりの意識の高まりを感じます。また、校庭での遊び集団全体としてもルールを遵守すべきだという空気感が生まれてきました。ちょっとした口論になりそうなときも、そうならないように相手の気持ちを汲み取りながら自分の感情を調整していく力が高まってきたように感じます。子どもたちは、ルールがあり、それをみんなが守るからこそ、みんなで楽しめるということに気付いてきているのだと思います。子どもたちが自主的・主体的により望ましい遊び空間をつくり出してきたことは、嬉しいことです。 心地よい秩序と調和のとれた上板橋小学校校庭の遊び空間を、これからも子どもたち自らがつくり出すことができるよう応援していきたいと思います。 子どもたちの清掃活動2   清掃活動が再開して一ヶ月ほど経ちますが、子どもたちは、今でも丁寧に清掃活動に取り組んでいます。6年生は、1年生の教室に清掃のお手伝いに行き、掃除の仕方を伝えていました。1年生は、6年生が清掃する姿を見て、どのように掃除をするとより綺麗になるかを学んでいます。 学校を綺麗にすることで、これまで以上に気持ちよく生活できるようになっています。掃き清めることによって、心も清められるということを子どもたちにも感じていってほしいと願っています。 |

|