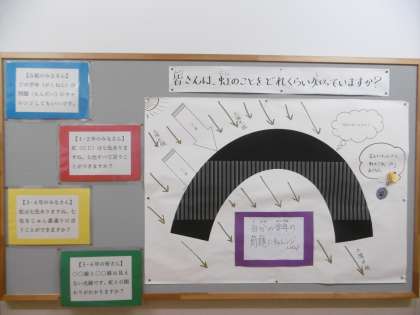

4年生 お楽しみ会   クラスの「やさしさ係」が集めた「友達へのやさしさ」が50個集まったらお楽しみ会を開くことができることになっています。 クラスのみんなのリクエストを聞き、今回は「おにごっこ」「ドッジボール」をしました。 とても天気の良い日で、気持ちよく遊ぶことができました。 また3学期、元気で遊べますように!! 4年生 人の環境を守るために   校庭から普段入らない校舎の裏側までゴミ拾いを行い、紙ゴミ、マスク、ビニールのひもなど、たくさんのゴミを拾うことができました。 また、落ち葉を学年の花壇に置きました。 冬を越す虫たちが、少しでも寒さしのぎになるように・・・との願いを込めてです。 人間や虫たちが、どうしたら良い環境で過ごせるか考える貴重な時間となりました。 追伸 前回、花を植えたときに一緒に植えたキンカンの木。 たくさんの実ができています!! クリスマスプレゼント   今日の全校朝会でイルミネーションの紹介がありました。先週の土曜プランの日に、OYA-Gの会の方々が午前中いっぱい取り組んで完成させてくださったようです。そういえば、会議室前がパーティションで隠され、中でなにか作業をしている雰囲気が感じられました。「サンタさん」の正体は、OYA-Gの会の方々だったのです!! 今日、観に来ていた子どもたちからは、歓声が上がっていました。自分で色塗りした塗り絵も飾られていました。一足早い「クリスマスプレゼント」に子どもたちは大喜びです。コロナ禍の冬に、子どもたちにとって心温まるプレゼントになりました。準備してくださった方々に、心から感謝申し上げます。 答え合わせ2 【低学年向け】 虹は七色あります。七色すべて言うことができますか? 【中学年向け】 七色を順番通りに言うことができますか? 【高学年向け】 ○○線と○○線は見えない光線です。虹との関係がわかりますか? 〈答え〉 虹の七色は、「赤、オレンジ、黄、緑、青、藍、紫」の順だと日本では一般的に言われています。「赤と紫」が両端にあるということだけ覚えておくと、後は、色の自然な順を追っていけば思い出しやすいです。さて、その「赤と紫」が高学年向けの問題のヒントとなります。もう、おわかりいただけると思いますが、○○線と○○線というのは、赤外線と紫外線です。「赤と紫」の「外」にある光線なので、人間の目では見ることができません。逆に、人間の目で見ることのできる「赤と紫」の間にある光線は、可視光線(見ることが可能な光線)と呼ばれます。 コロナ禍でも自然と触れ合うことはできます。子どもたちが自然と触れ合うことを通して自然科学に興味をもち、理科が好きになってもらえたらと願っています。(理科部)  人工芝の校庭2 最近は、ドッジボールや鬼ごっこだけでなく、友達と一緒にダンスをしたり、長縄の八の字跳びをしたり、雲梯や鉄棒などの遊具で遊んだり、ソフトバレーボールをしたりする子も多くなりました。子どもたちなりにいろいろと遊びを工夫しています。 一番人気は相変わらずドッジボールですが、ドッジボールを楽しむ子どもたちの様子は一月前とは変わりました。あまりドッジボールをしていなかった低学年の子どもたちが、ルールをしっかり理解して、ドッジボールに参加するようになりました。時には気持ちの高ぶりを表現することもありますが、子どもたちには着実にフェアプレー精神とノーサイド精神(試合が終われば敵味方の区別がなくなること)が身に付いてきています。また、ボールの投げ方や取り方、よけ方も大変上手になっています。大人でも取れないほどのスピードボールを投げる子、向かってくるボールをひらりとかわす子などなど。さらには、友達と関わる力の高まりも感じられます。 子どもたちは、遊びを通していろいろな力を育んでいるということに気付かされます。過日、ドッジボールコート毎の距離が近く、子どもたち同士の衝突の危険性を感じた教員が、テープで補助のコート線を引いていました。これからも子どもたちの安全面に気を配りながら、生き生きと遊ぶ子どもたちの遊びを応援していきたいと思います。 クラブ見学 「English Lesson」の風景2   英語でいろいろな色の言い方に慣れることをねらいとした1年生の授業では、子どもたちが理解しやすいよう「Small step」で授業が進められていました。まずは、色の名前を覚えるためにALTの後にリピートし、次に覚えた単語を自分で言えるように何回も唱え、その後に「Missing Game」で楽しみながら、色の言い方が活用できるような学習をしました。ALTの英語の説明だけでなく、担任の先生が日本語での補足説明をし、子どもたちが理解しやすいように工夫していました。 「Missing Game」は、子どもたちが伏せている間に、掲示されているカードのうち数枚を裏返し、裏返されたカードを当てるというゲームです。たくさんの子どもたちが、挙手をして意欲的に英語で発表していました。(外国語部) おはようの輪をひろげよう

今週は、せせらぎ学びのエリアの「おはようの輪をひろげよう」プロジェクト期間でした。コロナの影響で、予定されていた代表委員児童が校門に立って「おはようございます」の挨拶を呼びかける活動はできませんでしたが、子どもたちは、毎朝、一人ひとり自分らしく挨拶をしています。

元気いっぱいの「おはようございます!」を伝える子。礼儀正しく一度立ち止まってお辞儀をしながら「おはようございます」を伝える子。目を合わせ丁寧に会釈をしながら「おはようございます」を伝える子。握手の代わりに肘タッチをしながら「おはようございます」を伝える子。恥ずかしそうにハニカミながら小さな声で「おはようございます」を伝える子。 朝、挨拶をしながら子どもたちを迎えると、本当に十人十色の「おはようございます」があることに気付かされます。そして、挨拶をし合うお互いの心が糸でつながったなと感じられた瞬間は、「ああ、いい挨拶ができたな」と嬉しくなります。子どもに元気をもらっているなと感じることもあります。まさに「魔法の言葉」なのだと思います。 いつも元気に挨拶をする子の「おはようございます」に元気を感じられないときもあります。「あれ?どうしたのだろう。大丈夫かな。」と心配になります。そんな時は、その子の気持ちを汲み取った声かけを心がけています。 上板橋小学校の子ども作の挨拶標語からは、『「マスク」をしていても心に「笑顔」をもち、「よーいドン」と気持ちよく一日のスタートを切ろう』という子どもたちの思いを読み取ることができます。プロジェクトが終わってからも、「おはようの輪をひろげよう」を続けていきたいと思います。    |

|