図書ボランティア   その勤務日に合わせ、板一小では図書ボランティアの活動が盛んに行われています。 図書室の本の整理や修理、子どもたちが学習で使える本の選定、図書館内や廊下部分の飾り付けなど、様々な活動が行われています。 今回は、廊下のかこさとしさん特集も完成していました。 なんとあの「からすのぱんやさん」などの絵本で有名なかこさとしさんは、小学校時代の数年間をここ板一小で過ごされたそうです。同じ学校に通った先輩の絵本からたくさんのことを学んでもらえるようにと、素敵なコーナーを設けていただいています。素敵な本との出会いになるとうれしいですね。 もようだらけの世界には   今日からはデザインを考え始めます。いろいろな模様をChromebookを活用して調べ、紙に描き写して自分だけの模様を考えています。 どんなデザインの作品が出来上がるのか、彫り始める前から楽しみになりました。 気を付けないとけがをする恐れのある彫刻刀ですが、上手に使えるようになると細部までこだわった素晴らしい作品を仕上げることもできます。取組を通して、道具になれ、できることを増やしてほしいです。 地域安全マップを作ろう   子どもたちの安全見守りとしてたくさんの保護者の方々のご協力を得て、活動を行うことができました。ご協力をいただいた皆様、誠にありがとうございました。 おかげさまで、どの班も自分たちで決めたコースに従って、地域を巡りながら、危険と思われる場所の確認や地域の人へのインタビューをしてきました。今後は、各班の調査内容を共有し、板一小周辺の安全が保てるように、学習のまとめを進めていってほしいです。 うごくおもちゃ発表会   今日は、そのおもちゃを使って、たてわり班活動のように、お店屋さんを開きました。 1組も、2組も、3組も、役割分担をして、お店屋さんとして活躍する姿、お客さんとしておもちゃを使った遊びを楽しむ姿をたくさん見せていました。 クラスごとの活動で終わらず、学年全体が関わる活動にすることで、子どもたち同士のつながりもより強いものになっていくなと感じる時間でした。 外国語に触れよう   1年生は、年に数回ですが、ALTのネイティブの発音に触れる機会があります。 今日は、数字の言い方を覚え、覚えた数字をよく聞いて、○人組になってあつまるゲームに挑戦しました。ALTからの指示をよく聞いて、子どもたち同士で声を掛け合いながら、言われた数の人を集めていきます。 楽しみながら英語に触れるとてもよい時間です。 避難訓練(起震車体験・消火器訓練)   どの学年も「お・か・し・も」をしっかりと守り、速やかに避難することができました。 地震と関連させて、5年生は起震車体験を行いました。 火災と関連させて、6年生は消火器訓練を行いました。 災害が起こったときに、まずは自助として自分の身を守り、共助として周りの人々の助けとなる。考えなくとも自然に行動ができるように、成長していってほしいと願っています。 想像を広げて物語を書こう   登場してくる動物たちの名前も、それぞれの子どもたちのオリジナルです。話の内容も、想像力を膨らませて楽しいお話ができあがりました。 今日は、それぞれの子どもたちが事前に書いた物語を清書しました。下書きを見ながら、丁寧に写すことができました。 大人に近づく体(保健)   今年度から、保健の学習のうち数回を養護教諭が指導することとしました。 子どもたちの心の変化や体の変化など、より専門的な知識を活かした指導を進めて参ります。今日の授業では、子どもの体から大人の体へと成長するときの変化の様子について、新しく知ることや知っていることをみんなで出し合いながら変化について知るとともに、思春期を迎える自分たちのこれからの変化について期待をもつことができました。 ミシンでエプロンづくり   ようやく慣れてきたミシンを使って、まっすぐな線をしっかりと縫い進めていきます。 アイロンを使って、しっかりと折り目を付けてから、ミシンで縫っていきます。 布に合わせた色の糸を使っている子もいれば、糸がくっきりと見えるように色を変えている子もいます。 どんな仕上がりになるのか楽しみです。 宇宙の植物   針金で形を成形し、アルミ箔を使って肉付け、キラキラと光り輝く宇宙の植物が次々と完成しています。 思い思いに肉付けされた植物たちは、夜光塗料をまとい、さらなる進化を遂げました。 一人ひとりが、たった一つの自分だけの植物の完成をめざす中で、どんな思いを込めて作っているのか、自分だけのここというアピールポイントを考えながら、オリジナルの素敵な作品たちができあがりました。 ブラックライトの光の下、各々個性を光らせる植物たち、とても素敵な世界です。 校内研究(授業・研究会)   今年度は、板橋区で力を入れて取り組んでいる『読み解く力』の向上をめざし、算数の授業を通した研究を進めています。 今までに習った内容をどのように使ったらよいのかや、目の前にある問題では何が問われているのかなど、問題文(文章)や図形、表やグラフと自己内対話をし、読み解いていきます。 簡潔・明瞭・的確に問いを解決するためには、どのように思考を進めるのが大切なのか、子どもたちのもっている力がぐんと伸びるためには、どんな活動が必要なのかなど、どの学年も日々考えて取り組んでいます。 教育実習   今週の全校朝会では、子どもたちに向けての終わりの挨拶も行いました。 写真は、11/1に行われた教育実習生研究授業の様子です。 子どもたちのこころに響く授業をめざし、『特別の教科 道徳』で行われました。 自分だったらどうするか、こうしたらいいと思うなど、子どもたち同士の意見交換が盛んに行われました。こんなときどうしたらよいか、頭では理解していても、なかなか行動が伴わない場合もあります。 自分の考えだけでなく、友達の考えも聞きながら、交流活動を通して子どもたちの心に少しでも残るものがあれば、健やかな成長につながるのではないかと思います。 実習生の先生とともに学んだ時間、もしかすると特別な時間になったかもしれません。 |

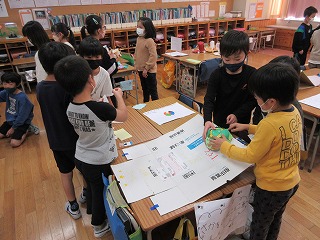

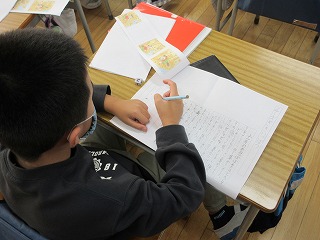

|