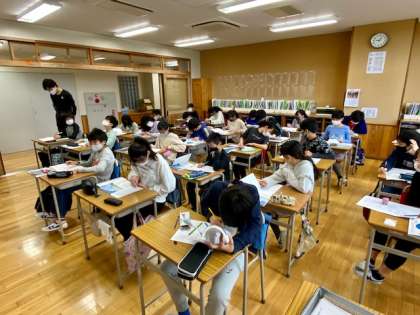

1年生のクロムブック 上の写真は2年生の先生もヘルプに入り,区が契約しているICT支援員の方のサポートなど、丁寧な指導をしているところです。 まだ、ローマ字の学習をしていませんから、キーボードを使って文字を入力することはむずかしいです。 しかし、配布されたQRコードを使ってログインすることや無線でインターネットにつなぐことなど、基礎的なことを学びました。 どの子も集中して取り組んでいて、楽しそうでした。 学校で何度か練習したのち、ご家庭に持ち帰らせます。 ご家庭でも、学習道具としてお使いいただければと思います。 1年生を迎える会

本来ならば、体育館に全学年を集めて「1年生を迎える会」を実施します。

しかし、緊急事態宣言の下、異学年が一つの場所に集まることができないため、今年度はビデオを使っての迎える会となりました。 各学年や準備をしてくれた代表委員の子どもたちが、1年生のために一生懸命、企画・運営してくれました。 なかなかの出来なので、ぜひ皆さんにご覧いただきたく、YouTubeにて限定配信しました。 アドレスは緊急メールにて、すでにお知らせしています。 子どもたちの顔が大きく映っていますから、メールで知らせたアドレスは「取り扱い注意」です。外部に出さないよう、お願いいたします。 大活躍している子どもたちの姿を、ぜひご覧ください。 緊急事態宣言下における今後の対応について さて「緊急事態宣言下における今後の対応について」という文書を、明日、27日に紙ベースで全家庭に配布しますが、ホームページに先駆けてアップロードしました。 上の写真は1年生に配布するクロムブックを充電しているところです。 本校では、通達による配布予定を前倒しして、準備を進めています。 職員は、すでにクロムブックを使っての課題配布等を授業で実施していますが、改めて研修をしています。 区の指定した環境整備締切日・5月10日を待たずして、ゴールデン・ウィーク中に、遠隔・オンライン授業が実施できるよう、準備していきます。 なお、1年生にとっては初めての経験です。 まだ平仮名も十分に書けない児童にとっては、家庭でクロムブックを使って学習することは難しいだろうと思います。 ただ、板橋区内の公立小学校は、昨年度のように「在宅学習」となることは、今のところ予定していません。 したがって、使い方が分からなくなったら、いつでも学校に持ってきて、先生に教えてもらってください。

|

|

|||||