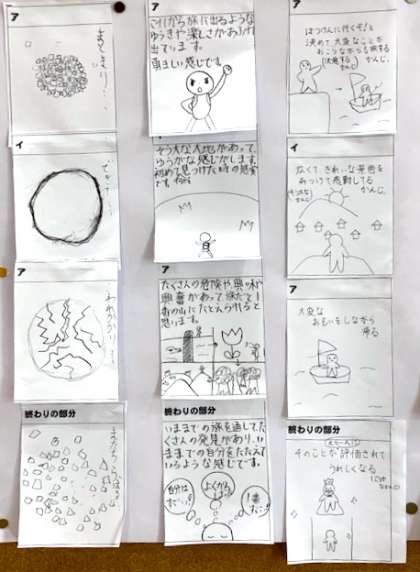

5年生の図工 専科教室の机は基本的に作業机なので、頭を寄せ合うような座席配置になりやすいです。 そのままでは「密」になってしまうので、このようにパーティションを作りました。 市販のものを購入すると大変高いので、図工の先生オリジナル作品です。 先生方も手伝って全ての机にパーティションを設置し、学習内容によって、写真のようなスタイルの授業となります。 教員から子どもの様子が見えにくいため、作業の手順や注意事項など、一斉指導が大変やりにくいです。 それでも、何とか工夫しながら授業しています。 4年生英語ALTのジョーダン先生が4年生と英語の学習をしています。 子どもたちの興味を上手に引き出しながら英語に親しんでいます。 小学校に英語(外国語)の学習が入って、すでに10年以上経ちますが、かなり定着してきたように思います。 導入されて間もなくは、子どもたちも照れてしまって、なかなか声を出しませんでした。しかし今の子どもたちは、本当に楽しそうに英語で話します。 映像はALTの先生が活躍していますが、通常の英語の学習では担任の先生が授業します。 デジタル教材を使ったり、音楽に合わせて歌ったり、様々な教材を使って学習します。小学校の先生はもともと英語教員の免許を持っていない方がほとんどなので、授業のやり方を一から勉強しています。通常の勤務をこなしながらの勉強なので、先生方も大変です。しかし、子どもたちの楽しそうな様子を見ると苦労のしがいがありますね。 ICT機器の活用  研究指定校だったこともあり、黒板と同じように学習の道具として使われています。 左の写真は6年生の算数少人数教室の様子です。反比例の学習をしています。区内全ての学校に算数のデジタル教科書が導入されており、画面に大きく映しながら授業をすると子どもたちにとっても分かりやすいです。 単に大きく映すだけでなく、マウスでクリックすると表の中に数字が書き込まれたり、時には動画が動いたりします。 右の写真は3年生の道徳の授業です。教科書をデジタル教材を使って朗読した後、動画の教材を見せています。 紙の教科書だけでなく、動くものを見るとリアリティが違います。身近な問題として道徳的な課題に迫ることができます。 メディアセンター(図書室)は森の中  以前は隣の部屋にコンピュータ室があったため、デジタルとアナログの両方で学習できるという意味で「メディアセンター」と呼ばれています。 今は全てのパソコンがタブレットになって各教室で使われるため、隣の部屋は算数少人数教室になっています。 さて、写真は廊下を挟んで中と外の様子です。 日光杉がふんだんに使われており、森の中で休憩しながら本を読むイメージとなっています。 板橋区が日光市と兄弟関係になっていることもあり、本校は大量の杉材が使われています。木の温もりのある校舎で、マスコミの方が取材に訪れることも多いです。 1年生が図書の本を借りに来ています。上手に並んでいますね。 カエデとイチョウ  それから4回目の冬を迎えようとしています。 カエデを見る度に板橋第九小学校に思いを馳せます。 校庭でカエデとイチョウの葉が仲良く重なっている姿を見ました。 学校の規模はもちろん板橋第一小学校の方が大きいのですが、しかし、葉を見ると板一小が板九小に守ってもらっているように感じました。 寒くなると葉は落ちます。 しかし、春になると若々しい葉が茂ります。 学校という入れ物はなくなっても、毎年、若い葉が次々と生まれて命をつなぎます。 こうして、板一小も板九小も脈々と命をつないで、一つになっていくのだと思いました。 昨日、6年生のミニオリンピックの様子をアップしました。 この中には、板九小に入学して板一小を卒業していく子どもたちもいます。 一緒になって思い出を作っている姿は、もはや板一も板九もありません。 同じ「この地をふるさとに育つ子」ですね。 今日は土曜授業の日です。 本来ならば偶数学年の参観日でした。 急な変更で申し訳ありません。しかし、苦情の電話は一件もありませんでした。 保護者の皆様のご協力に頭が下がります。 6年生「思い出作り」  6年生の先生方が何とか思い出になる学習をしてやりたいとアイデアを出し合い、子どもたちに実行委員会を作らせてミニオリンピックを開きました。 1年生の運動会で行った玉入れを工夫して、追いかけ玉入れを行っています。 演技の途中に「チェッコリ」という恒例のダンスを入れ、おしりふりふり、楽しく踊りました。 1年生も応援に駆けつけて、一緒に踊っています。 楽しい思い出ができたことを嬉しく思います。 2年生「プログラミング教育」「ビスケット」というプログラミング言語を使って、2年生が学習している様子です。 自分で描いた魚のキャラクターをメガネアイコンの上に置くと不思議なことが・・・。 上下に動いたり、ぐるぐる回ったり、魚たちが動き始めます。 機械製品を作ることも家を設計することも、料理を作ることも契約を交わすことも、社会のあらゆることに一定の手順が必要なことや、手順によって結果が変わることなどを学びます。 このような思考を「プログラミング的思考」と言います。 今回の指導要領の大きな柱が、今日の授業「プログラミング教育」です。 オーケストラ鑑賞教室(6年)例年、文化会館に区内小学校の6年生を集め、オーケストラ鑑賞教室を実施しています。 しかし、今年度は弦楽器や金管楽器のユニットで各校を巡回していただく形になりました。 約40分間、様々な曲を演奏してくださいました。 途中、楽器の紹介や音の出し方などのコーナーもあり、子どもたちは素晴らしい音楽を楽しむことができました。 全ての学校を回るのは大変なことかと思いますが、全楽団員が子どもたちのためにと協力していただき、感謝の気持ちで一杯です。 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団の皆様、ありがとうございました。 コロナ対策の授業〜音楽編〜  「三密を避ける」ことも苦労の一つですが、音楽は「歌う」ことも「リコーダーを吹く」ことも当初は禁止されておりましたし、現在も制限がかかっています。 いわば、タイヤのない自転車で上手に走りなさいと言われているのと同じで、そもそも音楽の授業をどのように行うのか、しかもそれが何か月も続くことを想定しなければなりません。 本校の音楽の金田先生は、次のように対応してきました。 1.映像教材を使った鑑賞の授業 2.打楽器系の楽器を使ったリズム中心の授業 3.曲に合わせて手拍子を打つなどの授業 4.児童が電子楽器を使う授業 5.作曲やリズム作りなどの創作活動 その他、様々なアイデアを駆使して授業を行っております。 さて、上の写真は鑑賞の授業を発展させたものです。 6年生は「組曲 惑星」という曲を鑑賞します。その中の「ジュピター(木星)」という曲は壮大なイメージで、まるで映画音楽のような曲です。 今回、その曲から自分のイメージを絵や文字で表現するという学習をしました。 単に音楽を耳で聴いて鑑賞するだけでなく、曲の構成に応じて場面を考え、自分のイメージを絵や文字といった別の表現手段に置き換える学習です。 音楽室の廊下に掲示されていますので、御来校の機会があれば、ぜひご覧ください。 あいさつは元気の源今日から毎朝、4年生以上の代表委員の子どもたちが、ローテーションを組んで挨拶をしてくれます。 板一小では、毎年行っている活動です。 子どもたちの持っているカードには次の言葉が書かれています。 「あいさつは元気の源」 何年も使い続けている言葉で、先輩の代表委員の人たちが考えてくれました。 明日からも、引き続き実施します。 マスク越しではありますが、「おはようございます」と元気なあいさつを返すよう、ご家庭で話題にしてください。 避難訓練  緊急地震速報を流した後、各教室で安全確保する練習をしました。 その後、5年生と6年生を校庭に避難させ、実技訓練をしました。 左の写真は6年生が起震車で地震体験をしている様子です。縦揺れから始まり横揺れまで地震の揺れを体感してもらいます。 右の写真は5年生が消火器を使って初期消火訓練をしている様子です。 模擬消火器を使って、目標物に消火剤(訓練では水)を撒きます。 「火事だー」と大きな声を出しながら初期消火をしています。 1年生、校庭で勉強中 校長室で仕事をしていたときに、外で何もしているのだろうと思って、思わず写真を撮りました。 写真は、校長室の校庭側の出入り口に置いてあるマットに画用紙を置いて図工の学習をしている様子です。 「刷り出し」といって、下地になるものの上に画用紙を重ねて、下の模様が写るようにクレヨンで塗ります。このあと、できた下絵を好きな形に切って、図工の作品に仕上げていきます。動物の形に切り抜いたり、花の形に切り抜いたりして、イメージを広げていきます。 どんな作品ができるか、楽しみですね。 モニターを通して代表委員会の発表今日は代表委員会からの発表です。 事前に動画を撮影しておき、各クラスに配信しました。 本来ならば、体育館に全校児童を集めて集会を開くところですが、今年度はこのような方法をとっています。 子どもたちもだいぶ慣れてきて、上手に発表しています。 体育館に集まって聞くより、自分の座席からモニターを通して聞く方が、かえって集中できるように思います。 これからは、様々な方法を使って発表できるという点で、「コロナ」を教育の転換期と位置付けたいですね。 学校公開5年生・番外編4年生の音楽  家庭科は調理実習や裁縫などを行ったりするので、料理教室や裁縫教室と考える方もおられます。 しかし、家庭科は調理や裁縫を科学的に学ぶ教科です。5年生は作品作りを通して布の特性や色遣い、実用的なデザイン等の学習をしています。 右の写真は、本日公開していませんが4年生の音楽の様子です。日本固有のメロディーやリズム、楽器について学んでいます。、 おそらく保護者の皆様も「こきりこ節」という民謡を聴いたことがあると思います。ビデオを見てから、様々な楽器を子どもたちが演奏する授業です。 学校公開1年生と3年生  左の写真は1年生の学習の様子です。 国語の授業をしています。 大勢の保護者の方が参観されていて、子どもたちも楽しそうです。 右の写真は3年生の様子です。 タブレットを使ってローマ字で平仮名を入力する練習をしています。 高学年になると様々な学習でコンピュータを使いますが、その時一番時間がかかるのが、日本語の入力です。 ローマ字の学習が始まる3年生から、キーボードで入力する練習をしておくと、今後自由に文章が書けるようになります。 3年生交通安全指導「自転車の乗り方」  信号が青になっても、まず右左右を見てから渡ることや、道路に駐車している自動車を避けて通行する練習など、道路の様子を校庭に再現して学びました。 実際、中学年になると自転車で遠くまで出かけたり、遅くまで乗っていたりすることが増えます。そのため、自転車による交通事故が後を絶ちません。 ヘルメットを着用して、安全に乗ってもらいたいですね。 |

|

|||||