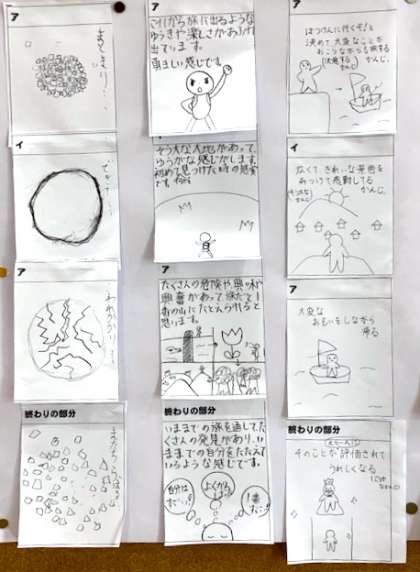

2年生「プログラミング教育」「ビスケット」というプログラミング言語を使って、2年生が学習している様子です。 自分で描いた魚のキャラクターをメガネアイコンの上に置くと不思議なことが・・・。 上下に動いたり、ぐるぐる回ったり、魚たちが動き始めます。 機械製品を作ることも家を設計することも、料理を作ることも契約を交わすことも、社会のあらゆることに一定の手順が必要なことや、手順によって結果が変わることなどを学びます。 このような思考を「プログラミング的思考」と言います。 今回の指導要領の大きな柱が、今日の授業「プログラミング教育」です。 オーケストラ鑑賞教室(6年)例年、文化会館に区内小学校の6年生を集め、オーケストラ鑑賞教室を実施しています。 しかし、今年度は弦楽器や金管楽器のユニットで各校を巡回していただく形になりました。 約40分間、様々な曲を演奏してくださいました。 途中、楽器の紹介や音の出し方などのコーナーもあり、子どもたちは素晴らしい音楽を楽しむことができました。 全ての学校を回るのは大変なことかと思いますが、全楽団員が子どもたちのためにと協力していただき、感謝の気持ちで一杯です。 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団の皆様、ありがとうございました。 コロナ対策の授業〜音楽編〜  「三密を避ける」ことも苦労の一つですが、音楽は「歌う」ことも「リコーダーを吹く」ことも当初は禁止されておりましたし、現在も制限がかかっています。 いわば、タイヤのない自転車で上手に走りなさいと言われているのと同じで、そもそも音楽の授業をどのように行うのか、しかもそれが何か月も続くことを想定しなければなりません。 本校の音楽の金田先生は、次のように対応してきました。 1.映像教材を使った鑑賞の授業 2.打楽器系の楽器を使ったリズム中心の授業 3.曲に合わせて手拍子を打つなどの授業 4.児童が電子楽器を使う授業 5.作曲やリズム作りなどの創作活動 その他、様々なアイデアを駆使して授業を行っております。 さて、上の写真は鑑賞の授業を発展させたものです。 6年生は「組曲 惑星」という曲を鑑賞します。その中の「ジュピター(木星)」という曲は壮大なイメージで、まるで映画音楽のような曲です。 今回、その曲から自分のイメージを絵や文字で表現するという学習をしました。 単に音楽を耳で聴いて鑑賞するだけでなく、曲の構成に応じて場面を考え、自分のイメージを絵や文字といった別の表現手段に置き換える学習です。 音楽室の廊下に掲示されていますので、御来校の機会があれば、ぜひご覧ください。 あいさつは元気の源今日から毎朝、4年生以上の代表委員の子どもたちが、ローテーションを組んで挨拶をしてくれます。 板一小では、毎年行っている活動です。 子どもたちの持っているカードには次の言葉が書かれています。 「あいさつは元気の源」 何年も使い続けている言葉で、先輩の代表委員の人たちが考えてくれました。 明日からも、引き続き実施します。 マスク越しではありますが、「おはようございます」と元気なあいさつを返すよう、ご家庭で話題にしてください。 避難訓練  緊急地震速報を流した後、各教室で安全確保する練習をしました。 その後、5年生と6年生を校庭に避難させ、実技訓練をしました。 左の写真は6年生が起震車で地震体験をしている様子です。縦揺れから始まり横揺れまで地震の揺れを体感してもらいます。 右の写真は5年生が消火器を使って初期消火訓練をしている様子です。 模擬消火器を使って、目標物に消火剤(訓練では水)を撒きます。 「火事だー」と大きな声を出しながら初期消火をしています。 1年生、校庭で勉強中 校長室で仕事をしていたときに、外で何もしているのだろうと思って、思わず写真を撮りました。 写真は、校長室の校庭側の出入り口に置いてあるマットに画用紙を置いて図工の学習をしている様子です。 「刷り出し」といって、下地になるものの上に画用紙を重ねて、下の模様が写るようにクレヨンで塗ります。このあと、できた下絵を好きな形に切って、図工の作品に仕上げていきます。動物の形に切り抜いたり、花の形に切り抜いたりして、イメージを広げていきます。 どんな作品ができるか、楽しみですね。 モニターを通して代表委員会の発表今日は代表委員会からの発表です。 事前に動画を撮影しておき、各クラスに配信しました。 本来ならば、体育館に全校児童を集めて集会を開くところですが、今年度はこのような方法をとっています。 子どもたちもだいぶ慣れてきて、上手に発表しています。 体育館に集まって聞くより、自分の座席からモニターを通して聞く方が、かえって集中できるように思います。 これからは、様々な方法を使って発表できるという点で、「コロナ」を教育の転換期と位置付けたいですね。 学校公開5年生・番外編4年生の音楽  家庭科は調理実習や裁縫などを行ったりするので、料理教室や裁縫教室と考える方もおられます。 しかし、家庭科は調理や裁縫を科学的に学ぶ教科です。5年生は作品作りを通して布の特性や色遣い、実用的なデザイン等の学習をしています。 右の写真は、本日公開していませんが4年生の音楽の様子です。日本固有のメロディーやリズム、楽器について学んでいます。、 おそらく保護者の皆様も「こきりこ節」という民謡を聴いたことがあると思います。ビデオを見てから、様々な楽器を子どもたちが演奏する授業です。 学校公開1年生と3年生  左の写真は1年生の学習の様子です。 国語の授業をしています。 大勢の保護者の方が参観されていて、子どもたちも楽しそうです。 右の写真は3年生の様子です。 タブレットを使ってローマ字で平仮名を入力する練習をしています。 高学年になると様々な学習でコンピュータを使いますが、その時一番時間がかかるのが、日本語の入力です。 ローマ字の学習が始まる3年生から、キーボードで入力する練習をしておくと、今後自由に文章が書けるようになります。 3年生交通安全指導「自転車の乗り方」  信号が青になっても、まず右左右を見てから渡ることや、道路に駐車している自動車を避けて通行する練習など、道路の様子を校庭に再現して学びました。 実際、中学年になると自転車で遠くまで出かけたり、遅くまで乗っていたりすることが増えます。そのため、自転車による交通事故が後を絶ちません。 ヘルメットを着用して、安全に乗ってもらいたいですね。 5年生の学習(先生たちもお勉強)  中村先生の授業を清水先生や川西先生が参観しています。 先生たちも授業の進め方や子どもたちの反応、黒板の書き方などなど、こうして授業を見合って勉強しているのです。 さて、右の写真は5年生の図工の様子です。 金槌を使って針金を板に留め、造形作品を創っています。 高野先生が上手に子どもたちに興味をもたせているので、どの子も集中して楽しそうですね。 こうして専科授業でフリーになった時間を使って、他のクラスの授業を見に行くことができます。 先生たちも日々勉強です。 4年生と6年生の学習  少人数学級で3クラスを4つのグループに分けて学習します。 本来ならば、各教室でさらに小さなグループを作って学び合う場面もあるのですが、新型コロナウィルスに感染しないように、机を前に向けて座席を動かさずに学ぶスタイルが基本です。 このようなスタイルだけで授業にメリハリを付けるのは大変なのですが、子どもたちは集中して先生の話を聞いているのが分かります。 右の写真は6年生・理科の学習の様子です。 タブレットを使ってビデオ教材を見ながら学習を進めています。子どもたちは本当に楽しそうに、しかも黙々と学習を進めていますね。 さて間もなく、一人1台のタブレット型パソコンが配布されます。 自宅で充電して、毎日学校に持ってきます。 自宅でも学校でも自分専用のタブレットを持つことになり、この写真のような授業が増えていきます。 ただ、自宅ではWiFi(無線通信)の環境がないと使うことができません。 スマホしか使っていないとか、無線でインターネットにつながらないとかいったご家庭は、これを機会に無線接続の環境を整えてくださいますよう、お願いします。 通知表を渡しました  上の写真は2年生と3年生の様子です。 子どもたち一人一人に、先生の願いを伝えて渡しています。 今年は新型コロナウィルス感染症のため、この時期となりました。 明日から夏休みでも冬休みでもないので、何となくピンとこないかもしれませんね。 来週から後期となります。残りの半年でたくさんの思い出を作ってもらいたいです。 学びのエリア研修会 写真は中根橋小学校の5年生に数学のルートの概念を考えさせる授業です。 小学校で学習する正方形の面積の求め方を発展させて、面積が8平方センチメートルになる正方形の一辺の長さを求めます。 子どもたちは、確かに目の前に8平方センチメートルの正方形があるのに、どうしても定規で測れないという不思議な経験をします。 数学の世界の面白さに触れて、中学校での学習を心待ちにすることでしょう。 他の学年では国語や社会、英語などの授業を受けました。 板一小や板八小の全ての先生方も参観し、私たちにとっても良い勉強になりました。 エバリー「音楽鑑賞教室」今年も「エバリー」の皆さんに来ていただき、体育館で音楽鑑賞教室を開いています。 学年ごとに、1時間目から6時間目までの長丁場です。 お二人には長時間の演奏で申し訳ないと思ったのですが、集団が「密」にならないようにという配慮で、快く引き受けていただきました。 また、来年もお越しください。 今日は、これからまだまだ演奏会が続きます。 保護者の皆さんにご覧いただけないのが残念です。 1時間目の様子をアップロードしますので、ご覧ください。 zoom朝会 5年生と6年生の絵画コンクール入賞の賞状授与を行った後、本日から3年生に配属される教育実習生の紹介をしました。 甲斐さんは板橋第一小学校の卒業生で、小学校教員を目指しています。 3週間、よろしくお願いします。 2年生の国語の授業の様子です  ニャーゴという物語で、挿絵の順番を考えて、お話の流れを押さえています。 ここでICT機器を使って、教科書に掲載されていない挿絵を表示しました。 その挿絵がどの場面に入るか、根拠となる理由を教科書の文章から考えて、ノートに書きます。 その後、隣の子どもと意見交換をしました。 2年生の子どもたちは、1年生の時から鍛えられていて、たくさんノートに書くことができます。 1 自分の考えをノートに書く。 2 根拠を明らかにする。 3 友達と考えを伝え合う。 オンライン授業ではできない、学校に来る必要のあるステキな授業でした。 2年生の昆虫図鑑 実際に家の近所や公園で昆虫を捕まえてきてくれたり、あるいは図書室の図鑑を参考にしたりしながら、正確に描いています。 どの児童の作品も驚くほどの出来映えです。 その代表作品を一つ選んで写真を撮りました。 この作品は「アブラセミ」ですが、羽の中の色遣いなど、色鉛筆で見事に表現しています。 1年生のみなさん。 みなさんも、あと1年すると、このような観察ができるようになるのです。 子どものもっている力って、本当にすごいですね。 4年生の研究授業 写真を見ると、どの子もよく集中して取り組んでいることが分かりますね。 今日は、この教科書の編集を担当した大学の先生にもご来校いただき、いろいろ教えていただきました。 子どもたちは説明文を読み取って、広告について学習しています。 今後、学習したことを生かして、各自が広告を作ることになります。 作品ができあがったら、ぜひご覧いただき、褒めてあげてください。 また、4年生の他のクラスの児童も広告を作っています。 こちらはすでに完成しましたので、返却される日を楽しみにしていてください。 どれも、なかなかの出来です。 10/10土曜授業の様子土曜授業の様子をアップしました。 3年1組は撮影エラーを起こしてしまったため、帰りの会になっています。すみません。 次回は授業の様子をアップしますね。 どのクラスも落ち着いて勉強しています。 |

|

|||||