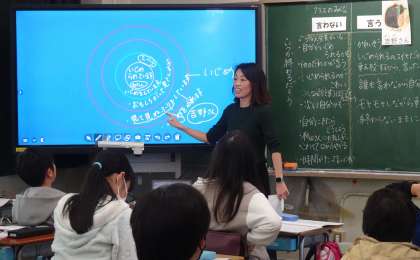

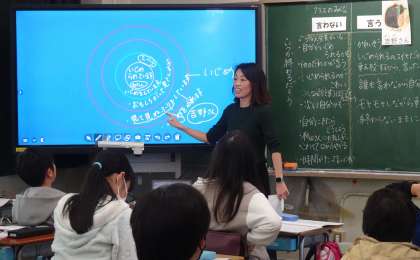

道徳授業地区公開講座

本日は土曜授業プラン・道徳授業地区公開講座でした。学級担任は道徳科の学習指導案を作成して授業に臨みました。授業で扱う内容項目は「善悪の判断、自律」「公正、公平」「相互理解、寛容」「生命の尊さ」など、いじめ防止に関するものとしました。授業の感想などアンケートでお寄せいただけますと幸いです。写真は左から順に、役割演技をして登場人物の気持ちを考える1年生、ワークシートや道徳ノートに自分の考えをびっしり書き込む4年生、いじめの構造図をもとに正義の実現のために大切なことを話し合う5年生です。

【できごと】 2023-11-18 14:23 up!

科学館移動教室(4年生)

4年生の子どもたちが移動教室で板橋区立教育科学館に行ってきました。天体の学習と実験観察学習に取り組みました。天体の学習では、プラネタリウムを観覧して月の動きや星座について学びました(写真左)。実験観察学習では、金属の板を使って電池を作りました。粘土やお酢、食塩水などいろいろなものに金属の板をさし、電子メロディが鳴るかを確かめました(写真中)。やはり実験というのはおもしろくて、子どもたちを引き付けますね。一人ひとりが集中して取り組み、結果についてみんなで共有することができました(写真右)。

【できごと】 2023-11-17 20:09 up! *

研究授業(2年生)

2年生が研究授業で、体育科のゲーム「鬼遊び」に取り組みました。今年度、1年生から6年生までのすべての学年・学級が「小学校体育(運動領域)指導の手引き〜楽しく身に付く体育の授業」(スポーツ庁)を参考に、学習内容の系統性や学習の進め方の段階などを意識した授業づくりを進めています。鬼遊びでは、鬼にタッチされないように鬼をかわしたり、鬼のいない場所に駆け込んだりしますが、このような動きは、バスケットボールやサッカーなどボール運動に求められる動きにつながっていきます。2年生の子どもたちは夢中になって遊ぶことをとおして、ゲームに勝つために必要な動きや友達と作戦を立てることの大切さに気付いていて、素晴らしいと思いました。

【できごと】 2023-11-16 21:04 up!

落語鑑賞教室(4年生)

板橋区文化・国際交流財団のアウトリーチ事業(次代の文化芸術を担う小学生を対象にしたプロフェッショナルによる出前授業)として、4年生が落語を鑑賞しました。生活科ルームに高座がつくられ、雰囲気が盛り上がります。そして、柳家燕弥(やなぎやえんや)さん(写真左)、柳屋福多楼(やなぎやふくたろう)さん(写真右)の落語と落語解説に子どもたちはずっと笑いっぱなしでした。日本の伝統芸能を楽しく学ぶ機会を与えてくださった落語家のお二人と関係者の皆様に感謝申し上げます。

【できごと】 2023-11-16 18:19 up! *

避難訓練

本日の避難訓練は、給食室から火災が発生、1階に煙が充満し、1階の廊下や昇降口が封鎖になったことを想定して実施しました。子どもたちは非常階段を使って校庭に避難しました(写真左)。いつもとは違う避難経路でしたが、子どもたちは落ち着いて行動することができていたように思います。全員が校庭に避難、確認をした後、2年生は煙ハウス体験(写真中)、5年生は起震車体験(写真右)を行いました。煙で周りが見えなくなることや、震度7の強い揺れを体感することができました。

【できごと】 2023-11-08 12:38 up!

茶道体験(5年生)

文化庁「文化芸術による子供育成推進事業」の一環として、国際伝統文化協会代表理事の竹田理絵先生をお招きして、5年生がクラスごとに茶道体験に取り組みました。まず、先生から茶道の歴史やお作法などについてお話をしていただきました(写真左)。「おもてなしの心は見えないので、態度で表します」とおっしゃられたのが印象的でした。次に、先生がお茶を点て、子どもたちに振る舞ってくださいました(写真中)。おいしい和菓子もいただきました。そして、子どもたちも自分でお茶を点てることに挑戦し(写真右)、おいしくいただきました。子どもたちには日本の伝統文化を学び、大人になってからも楽しく関わり続けてほしいと願っています。

【できごと】 2023-11-06 14:34 up!